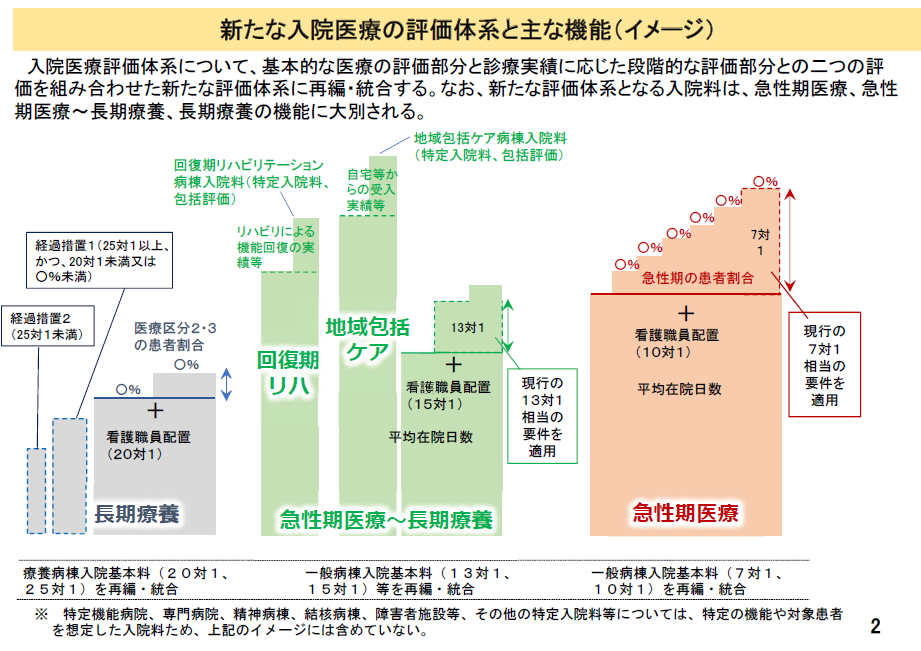

2018年度診療報酬改定で入院医療機関から在宅への流れが一層強化された。

急性期一般入院料1では在宅復帰要件が拡大された。

療養病棟や老人保健施設は在宅復帰要件を満たしていることが必要であったが、2018年度改定によりその要件がなくなった。

これにより急性期病院からの退院先を増やすことで、急性期病院の在院日数を短縮を狙っている。

このことから、今後、療養病院や老人保健施設の在宅復帰はより強化され標準化される可能性が高いと言える。

地域包括ケア病棟では、療養病棟や老人保健施設への退院が在宅復帰と認められなくなった。

そのため、地域包括ケア病棟はより一層の居住系施設や自宅への在宅復帰に取り組む必要性が高まっている。

また、療養病棟や老人保健施設は地域包括ケア病棟から紹介がなくなるため、稼働率が低下している事例が散見している。

さらに、2018年度改定は、急性期病院に大きな課題を与えた。

7:1急性期一般入院料を算定する病院では重症度が30%以上と定義されており、そのため、軽症者の早期退院が必要となっている。

つまり、病状が落ち着いてある程度のADLが回復すれば、在宅へ帰るという仕組みが必要となっている状況である。

よって「急性期治療が終われば、リハビリテーションや在宅生活に移行する」という課題の克服が必要である。

したがって、急性期病院は急性期治療&後方連携という総合力が求められる。

別の視点で考えると、介護保険事業所や在宅医療を担う医療機関にとっては大きな機会が到来している。

在宅復帰機能や在宅生活支援機能が高いことをアピールできれば、急性期病院との連携が十分に可能である。

つまり、2018年度改定により、在宅市場のさらなる拡大は確実であり、そこにはリハビリテーション専門職の活躍が欠かせない状況と言えるだろう。

執筆者 高木綾一  株式会社WorkShift 代表取締役

株式会社WorkShift 代表取締役

国家資格キャリアコンサルタント

リハビリテーション部門コンサルタント

医療・介護コンサルタント

理学療法士

認定理学療法士(管理・運営)(脳卒中)

呼吸療法認定士

修士(学術)

関西医療大学保健医療学部 助教

関西学院大学大学院 経営戦略研究科