整形外科クリニックが地域において選ばれ続けるためには、リハビリテーション科の差別化が極めて重要である。

特に高齢化社会の進展に伴い、整形外科に求められる役割は「治療」から「機能回復」へと広がっており、リハビリ部門の質と戦略性がクリニックの競争力を左右する。

第一に取り組むべきは差別化戦略である。

一般的なマッサージや電気治療だけでなく、個別理学療法や姿勢・動作分析に基づく精緻なアプローチを導入することで、地域の他院との差別化が図れる。

また、運動器リハビリテーションにおいては、スポーツ障害や術後ケアに特化したプログラムを用意することで、対象患者層の明確化と集患力の向上が期待できる。

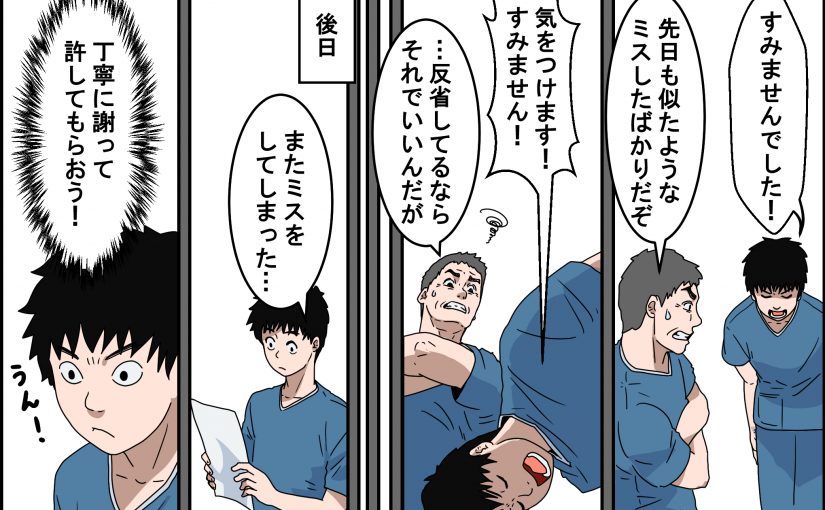

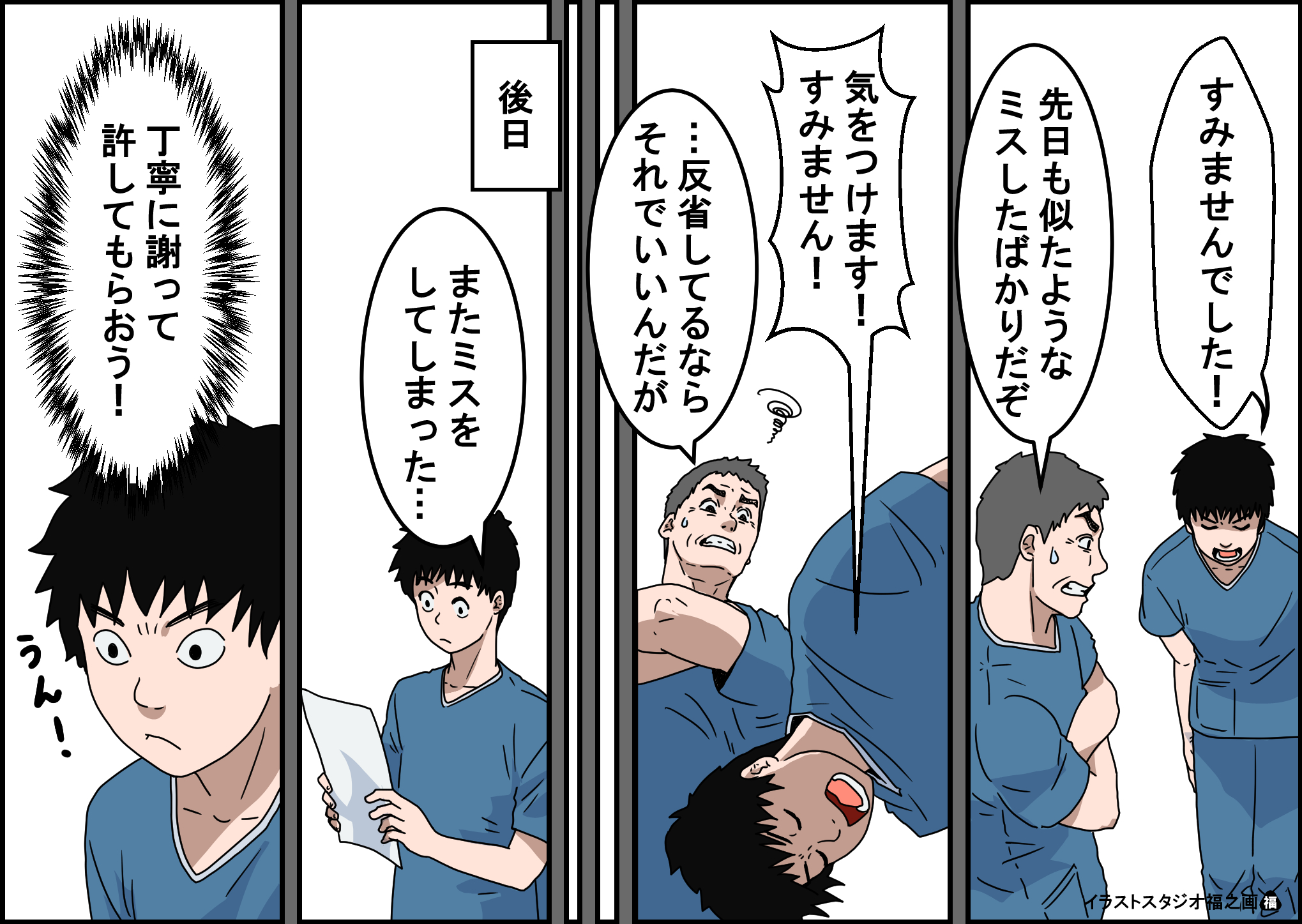

次に求められるのは、技術マネジメントである。

臨床現場における知識と技術は、個人依存になりがちであるが、組織として標準化し、技術の伝承と共有を促すことで、サービス品質の安定化と属人化の回避が実現する。

加えて、スタッフの専門分野への興味や得意分野を把握し、適切な役割配置を行うことも、組織的な成果につながる。

そのためには、継続的な技術への投資が不可欠である。

最新のリハビリ機器の導入や外部セミナー・研修参加への支援は、スタッフのモチベーションを高めるとともに、治療技術のアップデートを可能にする。

また、学びの機会を提供することは、スタッフ定着率の向上にも寄与する。

さらに、差別化を外部に伝えるためには、WEBマーケティングの活用が鍵となる。

クリニックの強みや専門性を明確に打ち出したホームページ、SEOを意識したブログ記事、SNSによる情報発信は、潜在的な患者との接点を増やす効果がある。

とりわけ、症例紹介やリハビリの様子を視覚的に伝える動画コンテンツは、信頼獲得につながる有力な手段である。

最後に、忘れてはならないのがインターナルマーケティングの視点である。

リハビリスタッフが「この職場で働く価値」を感じられるような環境づくりは、質の高いサービスを提供する土台である。

理念の共有、双方向のコミュニケーション、評価制度の透明性といった取り組みは、内なるブランド価値を高め、外部への発信力にもつながる。

整形外科クリニックにおけるリハビリテーション科は、単なる補完的機能ではなく、クリニックのブランドを形づくる中核である。

今後の医療経営においては、戦略的な視点と柔軟な実行力をもって、その価値を最大化していくことが求められる。

筆者

高木綾一

理学療法士

認定理学療法士(管理・運営)

三学会合同呼吸療法認定士

修士(学術/MA)(経営管理学/MBA)

国家資格キャリアコンサルタント

株式会社Work Shift代表取締役

関西医療大学 保健医療学部 客員准教授

医療・介護分野の経営戦略や人材育成に精通し、年間100回以上の講演を実施。

医療機関や介護事業所の経営支援を通じて、組織の成長と発展をサポートする。

著書には 「リハビリ職種のキャリア・デザイン」 や 「リハビリ職種のマネジメント」 があり、リハビリ職種のキャリア形成やマネジメントの実践的な知識を提供している。

経営相談・セミナー依頼はお気軽にお問い合わせください。