本日、「人生100年時代における理学療法士のキャリアデザイン」というテーマで学会にて講演の機会をいただきました。

まずは、このような貴重な場をご準備くださった学会準備委員長の松下太一先生に心より御礼申し上げます。

企画段階から丁寧にご助言を賜り、当日の運営に至るまで大変お世話になりました。

今回の講演では、長寿化社会の到来と理学療法士を取り巻く外部環境の変化を俯瞰しつつ、これからのキャリア形成のあり方について整理を試みました。

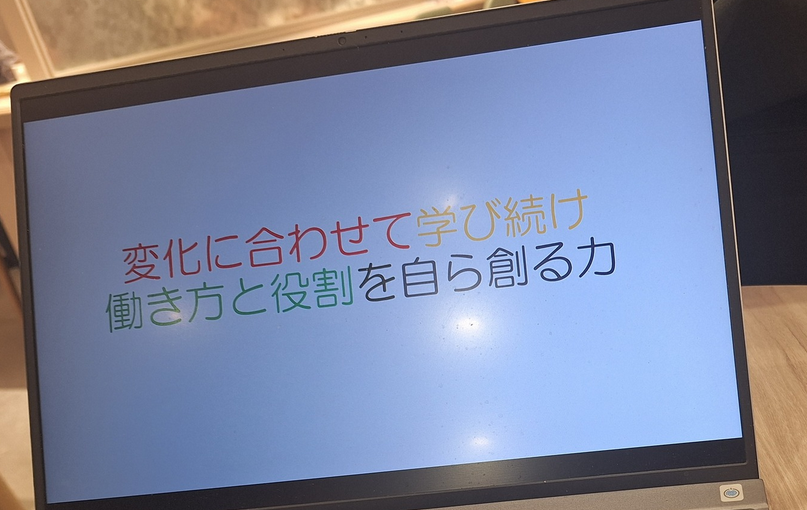

従来の「学び・就労・引退」という直線的キャリアモデルが崩壊し、複線化・柔軟性・主体性がますます重要となる時代を迎えています。

リスキリング、価値観の明確化、主体的な意思決定力の涵養は、今後の理学療法士に不可欠な要素と改めて実感しました。

特に「自己概念(Self-concept)」の明確化は、キャリア理論において極めて中心的なテーマです。

スーパーが提唱したように、自己概念は職業的意思決定の核であり、自身の能力・興味・価値観を統合する土台となります。

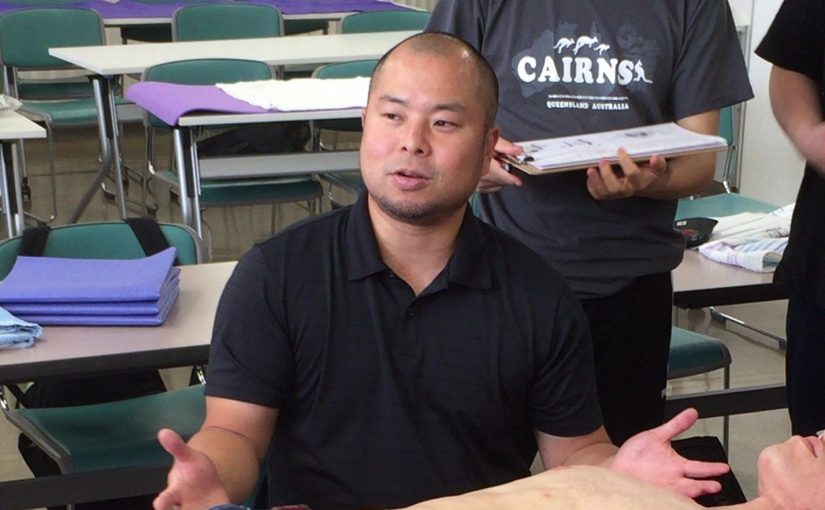

講演では、自己概念を整理・深化させるための具体的アプローチも提示しました。

また、生成AI・遠隔リハ・ロボティクスなどのテクノロジーの進化、報酬制度の改定、小児・発達支援や在宅リハ領域の拡大など、理学療法士を取り巻く環境はこれまでにない速度で変化しています。

こうした外部環境の変化に適応するためにも、自らのキャリアを多面的に設計し、柔軟に再構成できる能力が問われてきます。

今回の発表を通じ、私自身もキャリア理論を臨床現場に適用する重要性を再認識しました。

キャリア形成は決して机上の理論ではなく、日々の臨床実践・教育・マネジメントの中でこそ磨かれていくべきものだと痛感しております。

最後に改めて、準備段階から細やかなご配慮をいただいた松下太一先生をはじめ、学会関係各位に深く感謝申し上げます。

今後もリハビリ職種の皆様がより主体的にキャリアを設計し、多様な活躍の場を切り拓いていけるよう、引き続き微力ながら支援を続けてまいります。

筆者

高木綾一

理学療法士

認定理学療法士(管理・運営)

三学会合同呼吸療法認定士

修士(学術/MA)(経営管理学/MBA)

国家資格キャリアコンサルタント

株式会社Work Shift代表取締役

関西医療大学 保健医療学部 客員准教授

医療・介護分野の経営戦略や人材育成に精通し、年間100回以上の講演を実施。

医療機関や介護事業所の経営支援を通じて、組織の成長と発展をサポートする。

著書には 「リハビリ職種のキャリア・デザイン」 や 「リハビリ職種のマネジメント」 があり、リハビリ職種のキャリア形成やマネジメントの実践的な知識を提供している。

経営相談・セミナー依頼はお気軽にお問い合わせください。