2024年度の診療報酬・介護報酬の同時改定を契機に、医療・介護政策はより一層「在宅復帰支援」および「在宅生活継続支援」へと重心を移した。

在宅での生活を維持するためには、病状の安定化とADL(Activities of Daily Living:日常生活動作)の維持・向上が不可欠であり、その担い手としてリハビリ職種への期待がかつてなく高まっている。

従来、リハビリの役割は疼痛緩和や職場復帰支援などが主流であったが、近年は明確に在宅支援へとシフトしている。

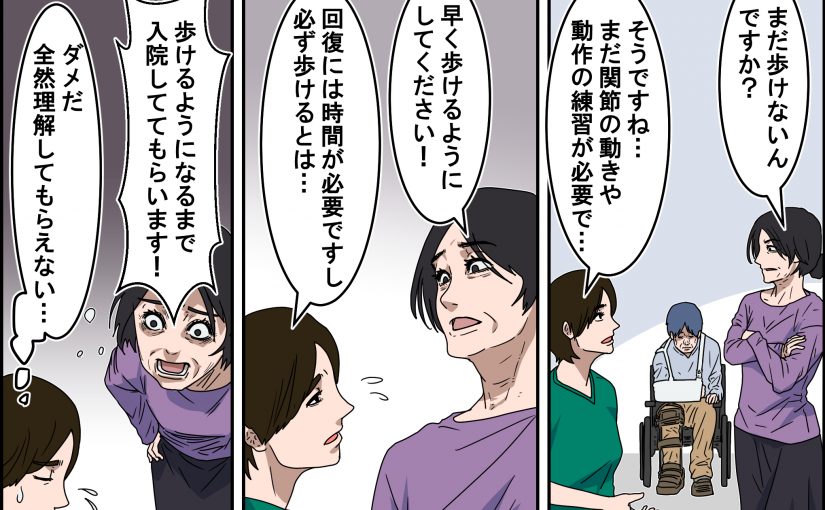

入院中には自立した動作が可能であった患者が、在宅に戻るとADLがうまく遂行できないというケースも多い。

その背景には、家庭環境の個別性と、病院での環境とのギャップが存在する。

住宅には玄関、上がり框、浴室、トイレといった構造的制約があり、それぞれの動作には特有の身体能力が求められる。

このような背景において、理学療法士・作業療法士の「動作分析力」および「環境適応力」は極めて有用である。

特に在宅ADLへの対応力は、今後のリハビリテーションの中核的なスキルとなるであろう。

一方で、在宅医療・介護の現場には構造的な課題も多い。

多職種連携の困難さ、リアルタイムの情報共有の制限、他事業所との方針の不一致、急性期からの情報伝達の不備などが、質の高いケア提供を阻害している。

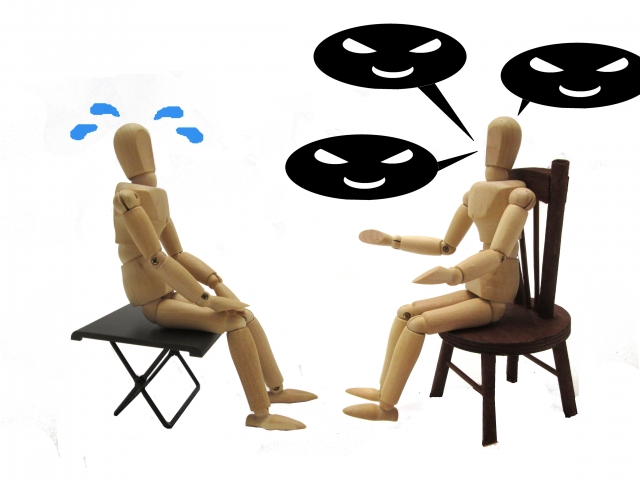

このような状況を打破するためには、各専門職が自らの専門性を確立したうえで、他職種の知識や視点を部分的にでも取り入れる「ハイブリッド型人材」の育成が重要である。

例えば、脳卒中リハに精通した理学療法士が、薬剤の副作用に関する基礎知識を持っていれば、早期に異常を察知し、迅速な対応が可能となる。

このような人材は、チーム内外のコミュニケーションコストを下げ、連携の質を高める存在として重宝される。

今後、地域包括ケアシステムは「医療機関をバックアップとしながら、地域・自宅で生きる」ことを前提に進化を続ける。

しかし、その実現にはハード(制度・設備)だけでなく、ソフト(人材・文化)の整備が欠かせない。

特にリハビリ職種は、その中心的役割を担うべき存在であり、在宅支援に関するスキルと意識のアップデートが求められている。

すなわち、今こそリハビリ職種が在宅生活支援の専門家として再定義されるべき時代が来ている。

在宅ADLの再評価と実践力の強化は、セラピストのキャリアの可能性を広げると同時に、地域社会への貢献を最大化するものである。

今後の医療・介護において、在宅で「生活を支える力」が真に求められる資質であることを忘れてはならない。

筆者

高木綾一

理学療法士

認定理学療法士(管理・運営)

三学会合同呼吸療法認定士

修士(学術/MA)(経営管理学/MBA)

国家資格キャリアコンサルタント

株式会社Work Shift代表取締役

関西医療大学 保健医療学部 客員准教授

医療・介護分野の経営戦略や人材育成に精通し、年間100回以上の講演を実施。

医療機関や介護事業所の経営支援を通じて、組織の成長と発展をサポートする。

著書には 「リハビリ職種のキャリア・デザイン」 や 「リハビリ職種のマネジメント」 があり、リハビリ職種のキャリア形成やマネジメントの実践的な知識を提供している。

経営相談・セミナー依頼はお気軽にお問い合わせください。