介護支援専門員(以下、ケアマネ)の資格をもつ理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は増加している。

各協会もケアマネの資格を取得することを推進しており、今後のダブルライセンス者は増える模様だ。 しかし、実際にケアマネとして働くセラピストは少ない。

セラピストがケアマネとして働くことを選択しない理由として次のようなものが考えられる。

1)ケアマネとして働くと、現状より給与が下がる可能性がある。

2)ケアマネに専念すると臨床ができなくなり、リハビリテーション技術が低下するという不安がある。

3)ケアマネは介護職出身の方が多く、セラピストが一緒に働くとぶつかる可能性がある。

4)介護保険の知識を勉強したかっただけで、そもそもケアマネとして働くつもりがない。

ケアマネの資格を取得しても、ケアマネとして働くことをしなければケアマネの資格を十分に活かせていないという意見も多い。

しかし、上記した1)から4)の理由は一定の合理性もあり、セラピストがケアマネとして働くことにハードルが存在するのも事実である。

では、1)から4)の課題をどのようにして解決すればよいだろうか? 1)から3)の理由に関しては、勤め先の組織のマネジメントにより解決できる可能性は高い。

ダブルライセンスの評価、セラピストとしての勤務時間確保、他職種ケアマネとの連携などを、組織ぐるみで取り組めば1)から3)の問題は解決できる。

しかし、組織がこの問題に取り組まない場合は、セラピストがケアマネとして働くことは困難である。

また、4)の理由に関しては、セラピストの考え方次第で解決できる。

ケアマネの資格を取っただけで、セラピストとしての仕事の質が向上すると考えるのは禁物である。

ケアマネの資格によって、得た知識をどのように業務に活用していくのか?と言う視点がなければ、ケアマネの資格は活きることはない。

すなわち、キャリアデザインが必要である。  ケアマネの資格取得により得られる知識としては、「介護支援分野」「保健医療分野」「福祉サービス分野」などがある。

ケアマネの資格取得により得られる知識としては、「介護支援分野」「保健医療分野」「福祉サービス分野」などがある。

80%以上のセラピストが医療機関に勤めている現状から、多くのセラピストには「介護支援分野」「福祉サービス分野」に関する知識は乏しいと言える。

よって、それらの知識を生かすことで、セラピストとしてのキャリアは変化する可能性がある。

もちろん、ケアマネとして働くことができれば、セラピストの視点を活かしたケアプランの作成や医療や介護の連携ができるかもしれない。

しかし、ケアマネとして働くことを選択しなくても、キャリアデザインによっては、これからの地域包括ケアシステムが推進される時代においては活躍できる可能性が高い。

近年の診療報酬改定、介護報酬改定により退院支援会議、サービス担当者会議、リハビリテーション会議などの介護支援や福祉サービスの知識が必要とされる会議がどんどん増えている。

また、医療機関や介護事業所の管理職になれば、医療・介護・福祉の知識は組織マネジメントに相当役立つことが多い。

「知行合一」という言葉がある。

「知っていることは、使わなければ、知らないことと同じ」と言う意味である。

ケアマネの知識は、これからの時代に有用であることは間違いない。

しかし、使わなければケアマネの知識を知らないことと同じである。

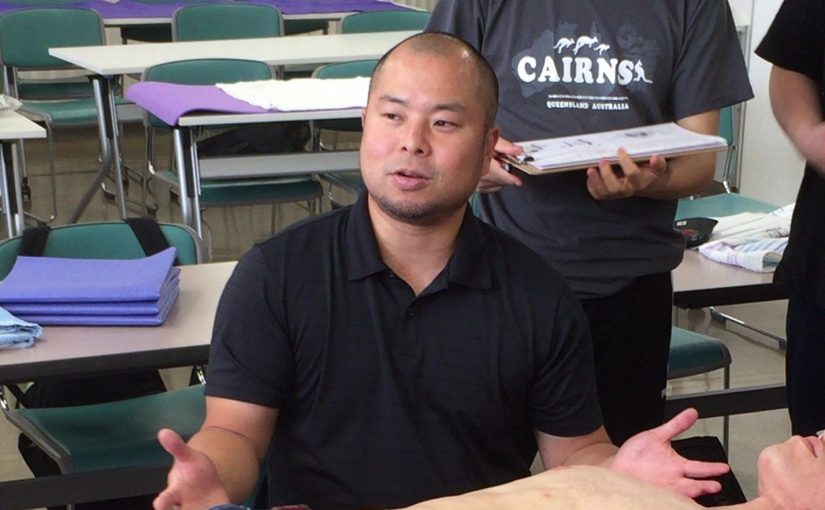

投稿者

高木綾一

株式会社WorkShift 代表取締役

あずま整形外科リハビリテーションクリニック

国家資格キャリアコンサルタント

リハビリテーション部門コンサルタント

医療・介護コンサルタント

理学療法士

認定理学療法士(管理・運営)(脳卒中)

呼吸療法認定士

修士(学術/MA)(経営管理学/MBA)

関西医療大学保健医療学部 客員准教授