40代、50代とキャリアを重ねてきたリハビリ職の皆さん。

これまで築いてきた実績と経験に誇りを持ちながらも、「このままでいいのか?」と心のどこかで不安を感じてはいないだろうか?

リハビリ業界は、技術革新や社会の変化とともに大きく進化している。

患者のニーズも多様化し、従来のリハビリテーションの枠を超えた新たな役割が求められている。

そうした変化の中で、自分のキャリアを見つめ直し、新たな道を模索することは決して遅くはない。

40代・50代のキャリアチェンジは遅すぎない

「この年齢でキャリアチェンジなんて無理では?」そう思うかもしれない。

しかし、実際には40代・50代だからこそ開ける道も多い。

例えば、臨床経験を活かしてリハビリ関連のコンサルタントとして活動する道がある。

現場のリアルな課題を知る者として、企業や施設へのアドバイスは非常に価値がある。

また、教育の分野に進み、後進の指導に携わることもできる。

研修講師や大学・専門学校の講師として活躍することで、自身の知識と経験を次世代に伝える役割を担うことができる。

また、マネジメントの経験があるなら、介護施設や訪問リハビリ事業所の管理職に進む道もある。

施設の運営を担い、チームをまとめる役割は、現場経験があるリハビリ職ならではの強みを発揮できるポジションだ。

地域包括ケアシステムの推進に伴い、地域リハビリテーションのニーズも高まっている。

リハビリ専門職が地域に根ざして活動する機会も増え、多職種連携を通じて新しい価値を生み出すことも可能だ。

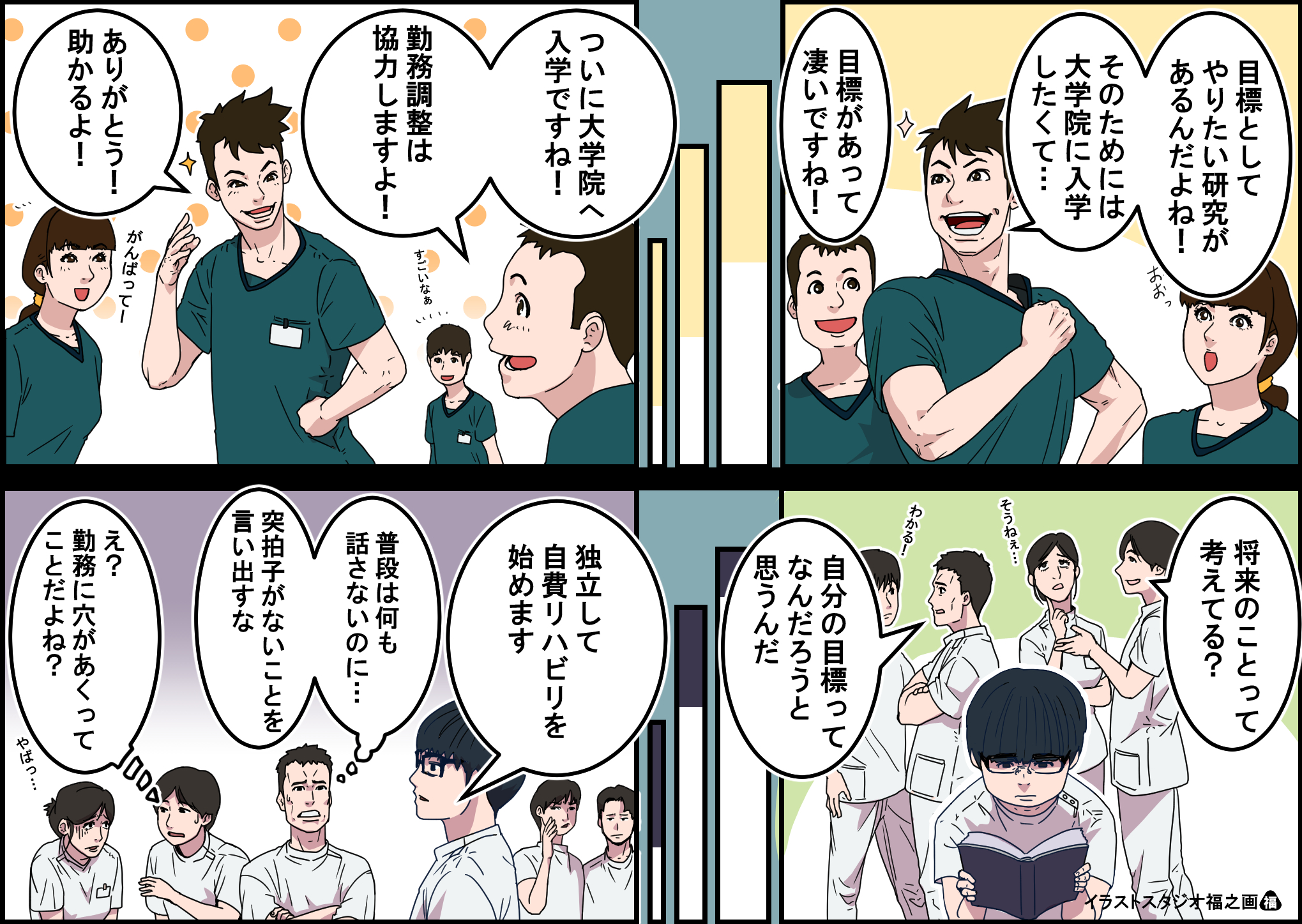

キャリアチェンジを成功させるための具体的なステップ

キャリアチェンジには準備が不可欠だ。

やみくもに転職を考えるのではなく、しっかりと戦略を立てることが重要である。

自己分析を行う

自分の強みや得意分野は何か?

どのような働き方をしたいのか?

これまでの経験の中で、他業界でも活かせるスキルは何か?

市場リサーチを行う

どの分野でリハビリ職のスキルが求められているのか?

自分の経験を活かせる職種にはどのようなものがあるのか?

どんな資格やスキルが必要になるのか?

スキルアップとネットワーク構築

必要な資格や知識を習得するために、セミナーや研修に参加する。

すでにその分野で活躍している人と交流し、実際の仕事内容を知る。

キャリアカウンセリングを活用し、自分に合った道を探る。

小さく始める

いきなり転職するのではなく、副業として新しい分野に関わってみる。

ボランティアやプロボノ活動を通じて経験を積み、現場の感覚を掴む。

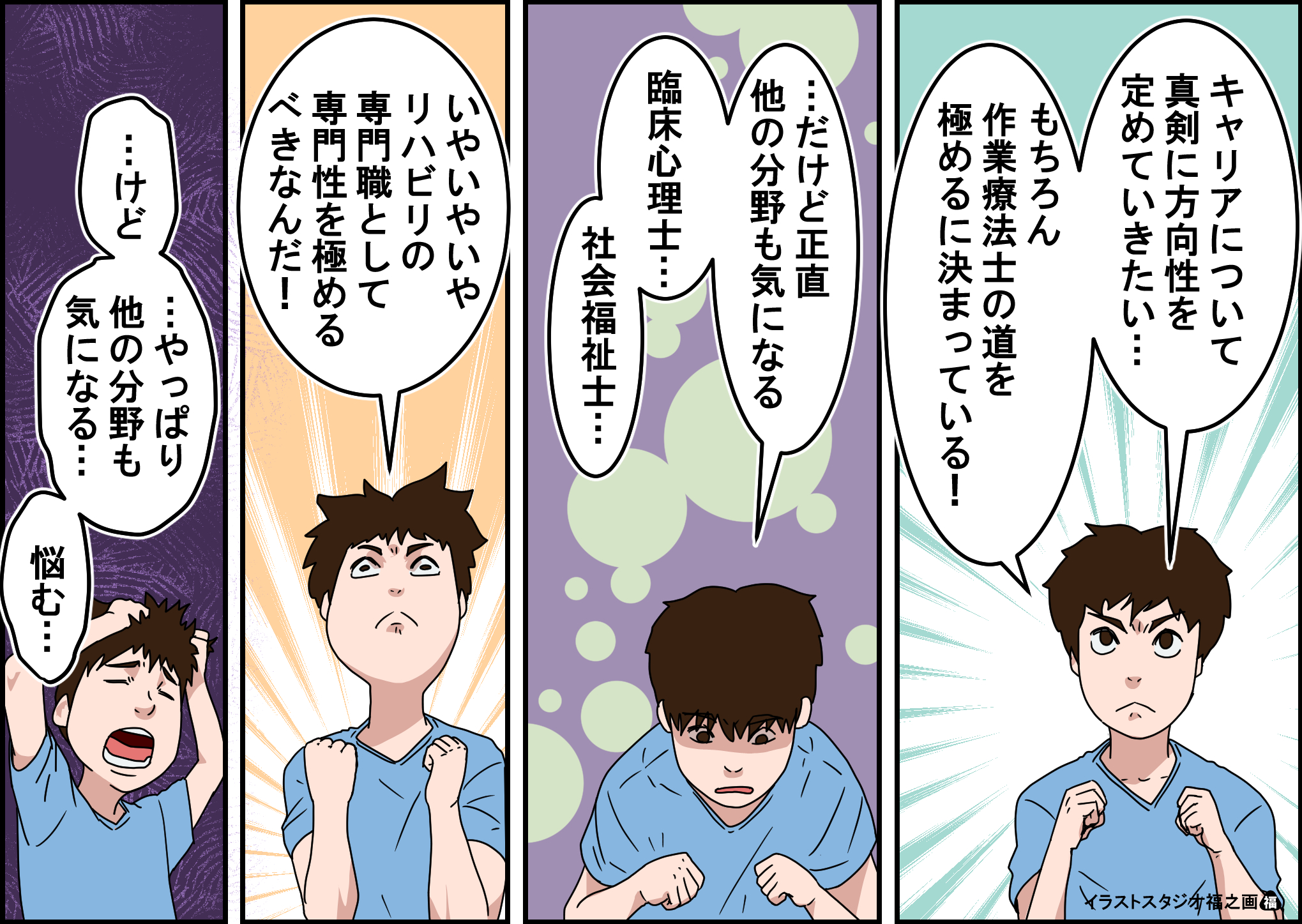

リハビリ職の新たな可能性とは?

リハビリ職は、単に「治療する人」ではなく、「社会の中で人々の生活を支える専門家」である。

これまで培ってきたスキルは、想像以上に多様な分野で活かすことができる。

コンサルティング・教育

企業向けの健康アドバイザー

研修講師、大学・専門学校の非常勤講師

セミナー運営やオンライン教育事業

マネジメント・経営

介護施設や訪問リハビリ事業の運営管理

自ら起業し、リハビリ関連の事業を展開

地域活動・福祉

地域包括ケアの推進役

自治体やNPOと連携した地域リハビリプログラムの企画

高齢者や障がい者支援活動

リハビリの知識は、医療・福祉・教育・ビジネスの境界を超えて活用できる。

これまでのキャリアを土台に、新たなフィールドで活躍するチャンスは無限に広がっている。

40代・50代からのキャリアチェンジは、不安を伴うものかもしれない。

しかし、これまで積み重ねてきた経験やスキルは決して無駄にはならない。

むしろ、それを活かせる新たなフィールドが待っている。

「もう遅い」と諦めるのではなく、「今だからこそできることがある」と考え、一歩踏み出してみてほしい。

新たな可能性に向かって挑戦することで、充実したキャリアの後半戦を築くことができるだろう。

筆者

高木綾一

理学療法士

認定理学療法士(管理・運営)

三学会合同呼吸療法認定士

修士(学術/MA)(経営管理学/MBA)

国家資格キャリアコンサルタント

株式会社Work Shift代表取締役

関西医療大学 保健医療学部 客員准教授

医療・介護分野の経営戦略や人材育成に精通し、年間100回以上の講演を実施。

医療機関や介護事業所の経営支援を通じて、組織の成長と発展をサポートする。

著書には 「リハビリ職種のキャリア・デザイン」 や 「リハビリ職種のマネジメント」 があり、リハビリ職種のキャリア形成やマネジメントの実践的な知識を提供している。

経営相談・セミナー依頼はお気軽にお問い合わせください。