管理職は「自らが管理する部門の人間関係とパフォーマンスを最適化する」ことが仕事である。

しかし、リハビリ部門の管理職にはそんな仕事にも目もくれず「自らの保身を最適化する」ことが最優先になっている人を散見する。

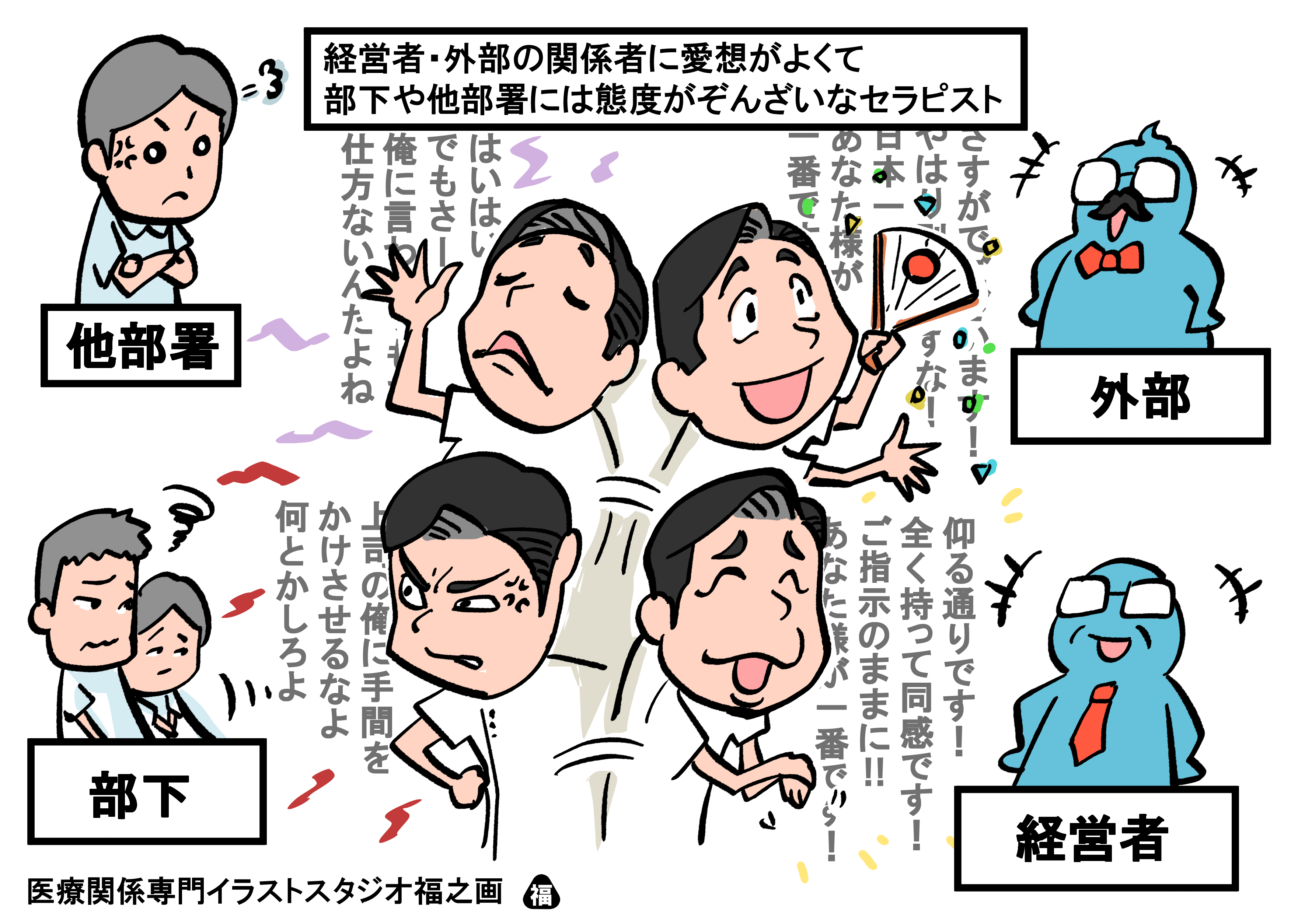

そのような管理者の特徴は

経営者や外部の関係者に愛想がよく

部下や他部署には態度がぞんざいな

ことである(下図)。

これは「経営者や外部の人は気に入られたい」「仕事の失敗は自分の責任ではなく他者の責任である」という心理が強く作用している。

質(たち)の悪いことは、このような管理者の言動を経営者や外部の人は見抜くことは困難であることだ。

経営者や外部の人には「とても愛想がよく仕事ができる人」という印象を徹底的に与えており、管理職の人物評価に対する強いバイアスが生じている。

そのため、経営者や外部の人から高い評価を受けているため、管理者は他部署や部下に対してはより悪態をつくことが増えてくる。

管理職の仕事である「自らが管理する部門の人間関係とパフォーマンスを最適化する」には程遠い状態である。

このような管理者には鉄槌をくださなければならない!

まずは、経営者や外部の人にその管理者の「客観的な言動」を報告することである。

そして、悪い言動があるたびに追加の報告を上げることである。

報告において留意するべきことは

管理職の保身により組織への悪影響が強いこと

複数の証拠や証言により管理者の保身の言動が証明されること

である。

この二点を満たすることができれば経営者の考えも大きく変わっていく可能性が高い。

株式会社WorkShift 代表取締役

国家資格キャリアコンサルタント

リハビリテーション部門コンサルタント

医療・介護コンサルタント

理学療法士

認定理学療法士(管理・運営)

呼吸療法認定士

修士(学術/MA)(経営管理学/MBA)

関西医療大学保健医療学部 客員准教授

理学療法士×イラストレーター

医療・介護等の現場を、医療職種の胸の内まで分かりやすくイラストで伝える。

臨床で勤務する理学療法士だからこそ描ける作品を医療関係者等へ提供し、書籍・学会・福祉機器紹介PV等、様々な場面で用いられている。

問い合わせ先

ホームページ https://fukunoe.com/

Facebook https://www.facebook.com/illustration.studio.fukunoe

メール studio.fukunoe@gmail.com

Twitter https://twitter.com/PT_Fukuyama

Instagram https://www.instagram.com/masaki.fukuyama.fukunoe/