米国の経営学者であるアルフレッド・チャンドラーは「組織は戦略に従う」と述べた。

「組織は戦略に従う」の意味は、次のようなものである。

外部環境の変化により、戦略の変更が迫られる。

外部環境変化により新しい課題が生まれ、その課題を解決するための戦略が必要である。

その次には、戦略の実現に適した組織を創らねばならない。

この場合、組織の創りとは組織編制などのハード面だけではなく、採用、評価、報酬、配置と異動、昇進、退職・解雇能力開発のソフト面も含むものである。

医療や介護を取り巻く環境は長期的にも短期的にも大きく変化している。

経営を存立させるためには、一定の利益を生み出し続けなければならない。

マネジメントが弱く、意思決定の知遅延や意思決定の実行能力の低い医療機関や介護事業所は、「一定の利益」を確保するための戦略を社内に打ち出すが、全く組織が反応することが出来ない状況に陥ることが多い。

どれほど戦略が正しくてもそれが実行できないのであれば経営的には何の意味もないと言える。

戦略は思いつくが、それを実行させる方法は思いつかない医療機関や介護事業所は確実に数年後、利益がじり貧となっていく。

以上のようなことから、医療や介護のマネジメントで大切なことは、「平素から戦略実行させる組織作り」だと言える。

ワンマンオーナーや指示命令しか出せないボス型の経営者や管理者は「戦略実行の指示・命令」は得意であるが、組織作りの中核であるソフト面への介入が乏しいため、「笛吹けど踊らず」の状況となる。

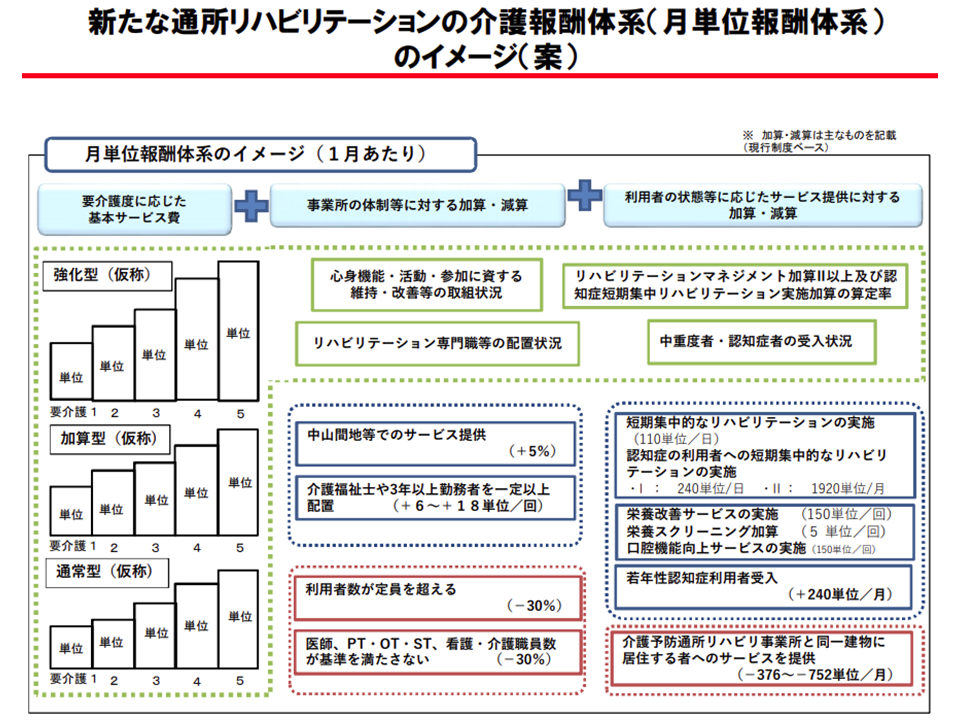

診療報酬改定・介護報酬改定は定期的に行われる。

そして、日本の人口動態も10年単位で大きく変わる。

このような状況で、「戦略実行の指示・命令」しかできない経営者や管理者はむしろ経営を悪化させるために存在していると言える。

「戦略は実行してなんぼ」

「実行できないないのは平素からの組織作りが乏しいか」

を意識して経営に臨む姿勢が求められている。

投稿者

高木綾一

株式会社WorkShift 代表取締役

国家資格キャリアコンサルタント

リハビリテーション部門コンサルタント

医療・介護コンサルタント

理学療法士

認定理学療法士(管理・運営)

呼吸療法認定士

修士(学術・経営管理学)

関西医療大学保健医療学部 客員准教授