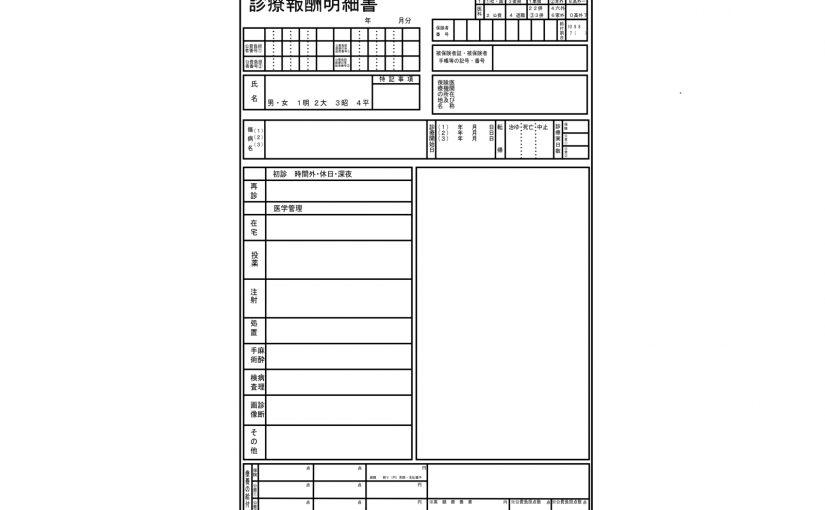

リハビリテーション部門は出来高部門である。

そのため、医療機関や介護事業所の経営者や管理者はリハビリテーション部門にできるだけ多くのレセプト算定につながる行動を求める。

医療機関であれば、一日18単位

訪問リハビリなら一日6件

通所リハビリならハマネ加算算定80%以上

などのノルマが課せられることが多い。

確かに、売上確保のためのノルマの設置は、組織運営にとって重要であり、安定的な売り上げなしに組織を持続させることはできない。

しかし、売上を維持・向上させていくときに、留意しなければならない点がある。

それは、仕事における生産性を高め、最小の努力で最大の効果を出す組織作りである。

毎日の業務を疲労困憊・忙殺の状態で続けることは困難である。

よって、事務作業、情報収集、患者対応などを効率的に行い、臨床にあてる時間を増やしていくことが重要となる。

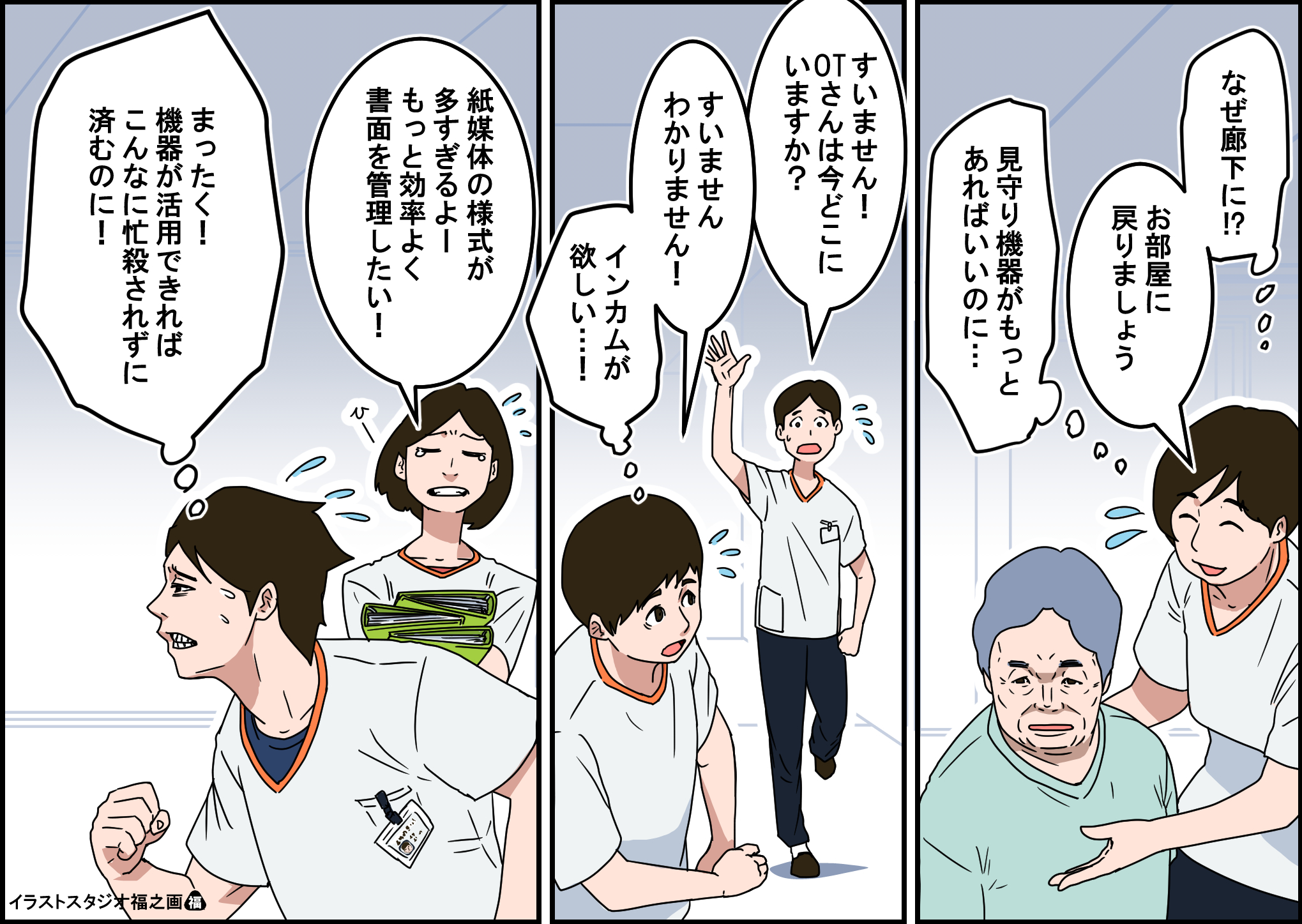

経営者や管理者が生産性向上のための取り組みを怠ると、現場で働くリハビリ職種のモチベーションは確実に低下する(図1)。

図1 生産性の向上の取り組みが乏しいため忙殺されるリハビリ部門

図1 生産性の向上の取り組みが乏しいため忙殺されるリハビリ部門

国は、医療や介護の生産性向上を国策としている。

患者の高齢化が進んでいること

高齢者の数が急増していること

社会保障費の財源が厳しいこと

認知症患者が増えていること

多職種連携の必要性が増していること

などの理由から生産性向上が必須と考えられている。

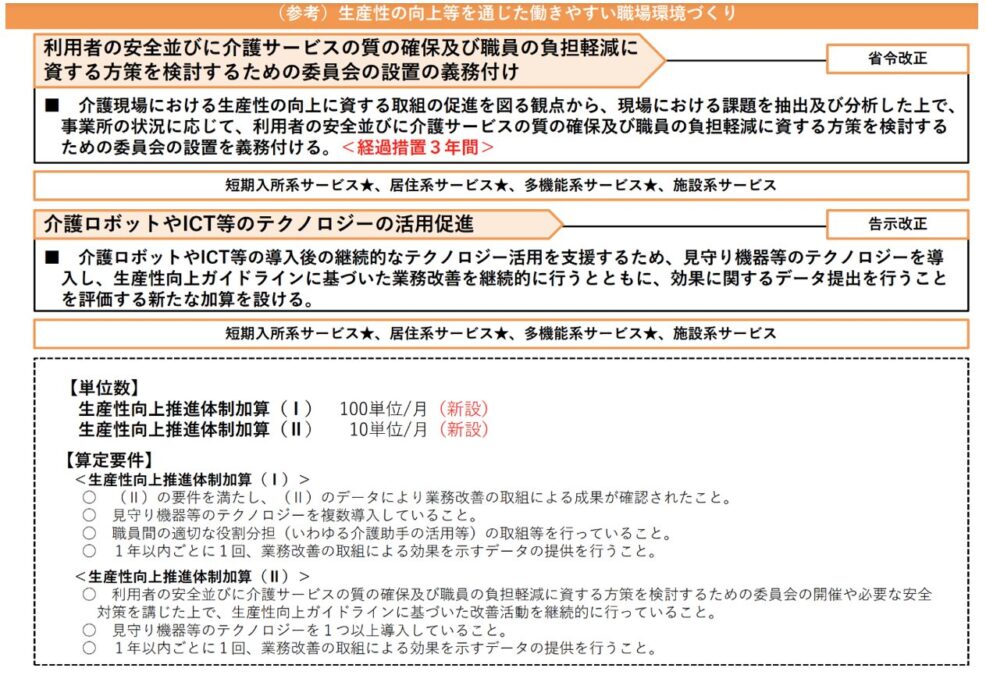

このような背景より2024年度介護報酬改定において生産性向上推進体制加算が新設された。

生産性向上に資する取り組みを行い、その効果判定を行えば算定できる加算である(図2)。

この加算は非常に画期的なもので、生産性の向上に関するコストを加算算定により回収できる仕組みになっている。

生産性向上推進体制加算が組織運営にとって良い影響を与えることができれば、今後、診療報酬改定にも導入される可能性がある。

リハビリ部門の生産性向上に次のような取り組みが報告されている。

1)電子カルテの導入

2)業務連絡ツールの導入

3)看護部門とリハ部門のスケジュールの可視化

4)リハビリテーション計画書のテンプレート化

5)研修のオンライン化

6)トランスファー技術の獲得

7)評価ツールの電子化

今後、こういったことに取り組まずに売上目標だけを追いかけるリハビリ部門は疲弊し、リハビリ職種の不満が鬱積し、離職など取り返しのつかない事態が生じるだろう。

投稿者

高木綾一

株式会社WorkShift 代表取締役

国家資格キャリアコンサルタント

リハビリテーション部門コンサルタント

医療・介護コンサルタント

理学療法士

認定理学療法士(管理・運営)

呼吸療法認定士

修士(学術・経営管理学)

関西医療大学保健医療学部 客員准教授

-001164600.pdf.png)