採用者の大半が中途採用であるリハビリテーション部門は多い。

中途採用には「即戦力のリハビリ職種を獲得できる」というメリットがあるが、多くの場合、デメリットの影響が生じている。

中途採用のデメリットは次に示すようなものがある。

①新卒より採用コストがかかる

②職員の高年齢化が進む

③採用職員と企業の価値観が合わないため、企業文化が崩れる

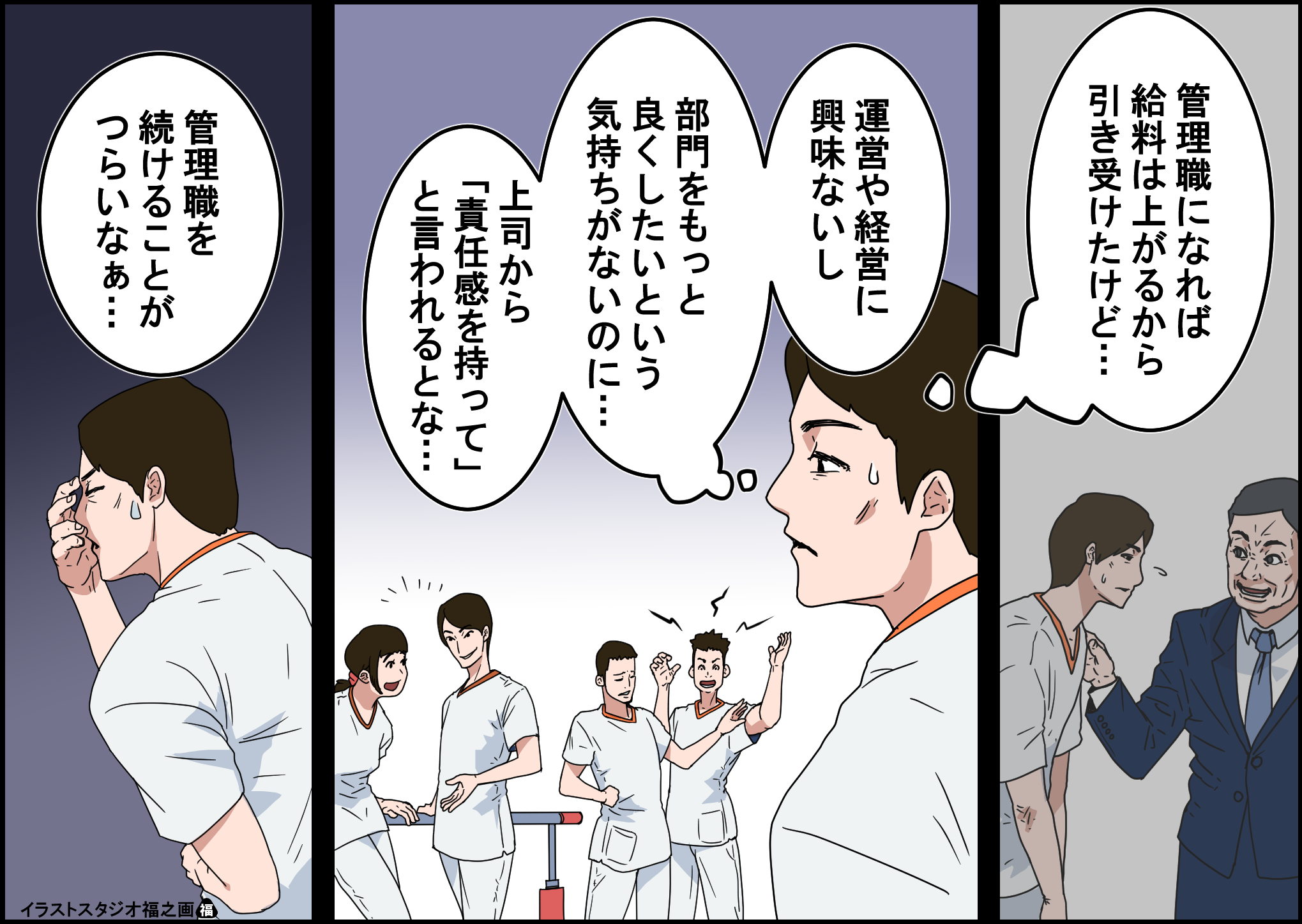

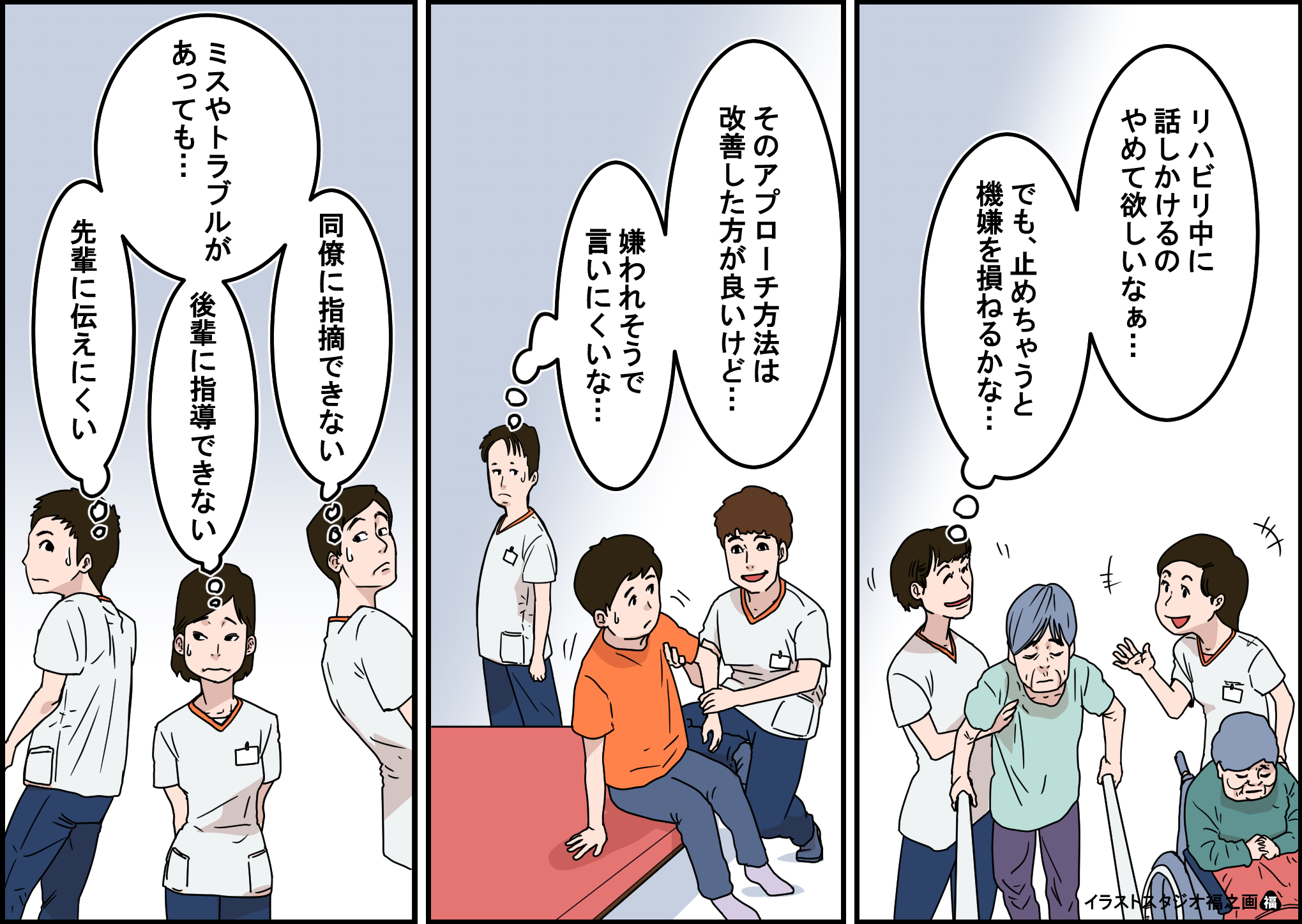

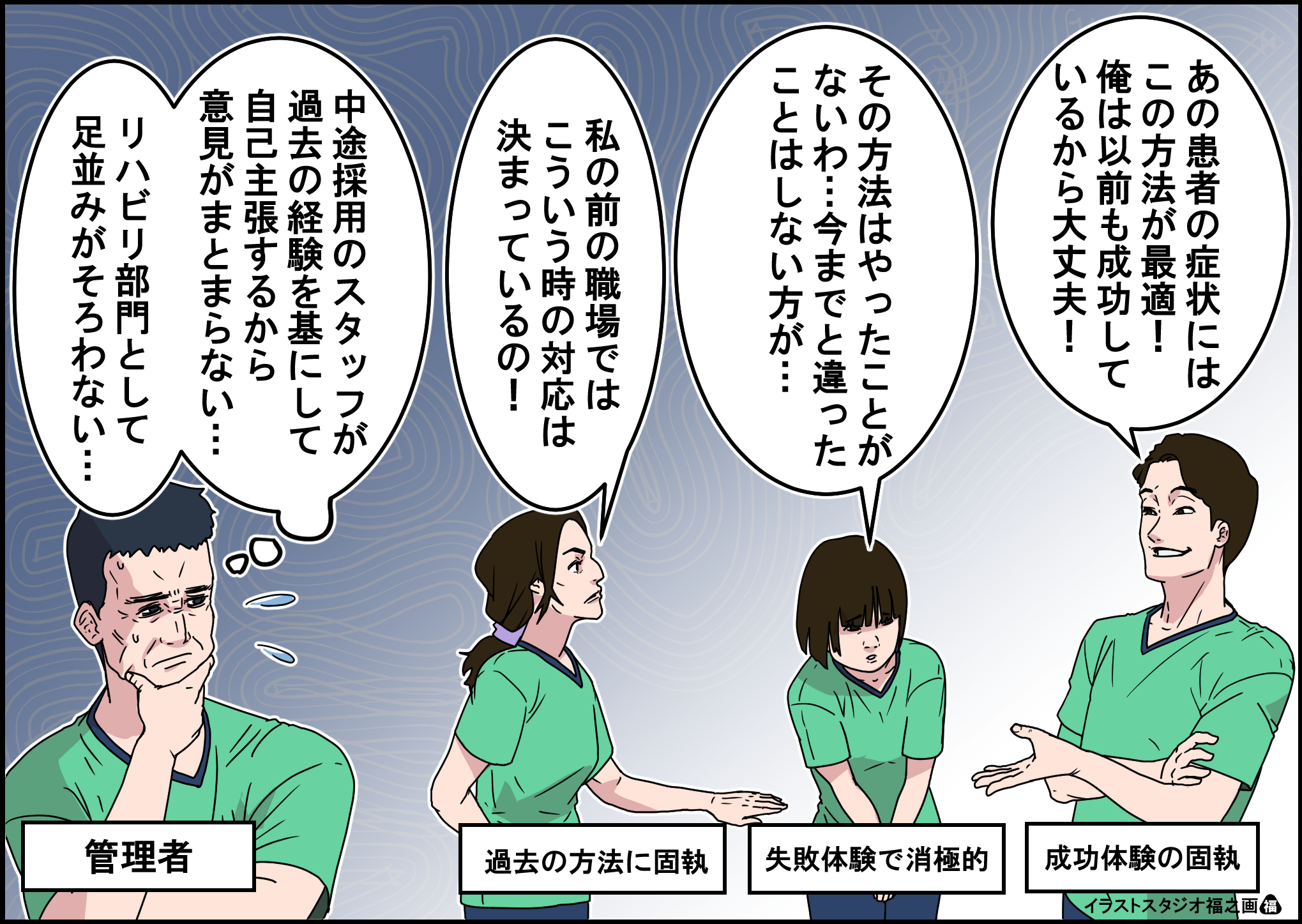

④過去の職場の価値観にとらわれ、チームビルディングが困難になる(図1)

⑤一度、転職すると次の転職のハードルが低くなるため転職による退職リスクが高い

図1 中途採用のリハビリ職が多いとチームビルディングが難しくなる

図1 中途採用のリハビリ職が多いとチームビルディングが難しくなる

中途採用のデメリットが多いにも関わらず、多くのリハビリ部門は中途採用の採用形態を変えることが出来ない。

なぜなのか?

筆者の経験上

新人を採用する採用マーケティングがわからない、出来ない

新人を採用した後の新人教育の仕組みがない

が主たる理由で中途採用ばかりの採用形態に依存しているリハビリテーション部門が多い。

しかし、中途採用では前述したようなデメリットが多いため、リハビリ部門のトラブルの要因となっている。

基本的には中途採用の比率を少なくして、新卒や経験3年目ぐらいまでの若手の比率を高めることが組織管理では重要である。

そのためには、新卒を採用するためのマーケティングや教育制度の整備が必須となる。

また、中途採用が多いリハビリテーション部門のマネジメントで留意したい点を次に示す。

①中途採用を多なう場合は、管理職などの何らかの責任を与える立場にする

責任が生じる役割、職位を与えることで、リハビリテーション部門の事柄が他人事でなくなり、自分事になる。

②リハビリテーション部門の理念・価値観と合う人材を採用する。

面接・課題などを通じて、自社の理念・価値観と合うかどうかを厳密に審査をする。

採用フローを簡便にしすぎると、リハビリテーション部門の理念・価値観に合わない人が入職し、トラブルを勃発させる。

③リハビリテーション部門のルールを遵守させる。

中途入職者は前職での経験をもとに効率的に業務を進めようとする傾向が強いため、過去の自身のやり方を重視する。

そのため、チームビルディングを阻害する可能性が高い。

入職後に研修やOJTを実施し、既存ルールの理解を徹底させることが重要である。

このように中途採用しには厳しく関わることが求められるが

残念ながら

リハビリテーションの業界には

新人に厳しく

中堅・ベテランに緩い

という文化がある。

中堅・ベテランになると馴れ合い関係が構築される背景には

軋轢を生みたくない

人間関係を崩したくない

という保身がある。

しかし、リハビリテーション部門の責任者や管理者が保身の気持ちを持てば持つほど、中途採用者への関りは少なくなり、組織内に問題が起こりやすくなる。

投稿者

高木綾一

株式会社WorkShift 代表取締役

国家資格キャリアコンサルタント

リハビリテーション部門コンサルタント

医療・介護コンサルタント

理学療法士

認定理学療法士(管理・運営)

呼吸療法認定士

修士(学術・経営管理学)

関西医療大学保健医療学部 客員准教授