2020年4月、株式会社WorkShiftは新型コロナウイルス感染拡大の影響により、すべての対面セミナーを中止する決断を下しました。

参加者の安全を第一に考えた判断ではありましたが、その代償は小さくありませんでした。

会場として使用していた2会場を閉鎖し、事業全体に甚大な影響を及ぼしました。

経営者として、まさに試練の時期でした。

しかし、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士といったリハビリ専門職の力を社会へ届け続けるという使命を、放棄するわけにはいきませんでした。

すぐにオンラインセミナーへと舵を切り、新しい形で学びを提供する体制を構築しました。

それは挑戦であると同時に、成長の機会でもありました。

この5年間で、数百回におよぶオンラインセミナーを開催し、全国のリハビリ職種の皆さまとつながることができました。

この成果は確かに意義のあるものでした。

しかし、一つの事実から目を背けることができませんでした。

リハビリテーションの本質は「触れること」「感じること」「動かすこと」にあると考えております。

対面でなければ伝えきれない感覚、手の使い方、姿勢の変化、動作の質など、画面越しでは届かない「技術」があります。

それこそが、私がセミナー事業に情熱を注ぐ原点です。

そして今、2025年7月より不退転の決意で、対面セミナーを本格的に再始動することといたしました。

再び現場に立ち、現実と向き合い、技術を、情熱を、魂を直接伝える場を創り出す覚悟でおります。

この挑戦を実現できたのは、私一人の力ではありません。

講師陣、受講生、協力施設、そして過去に弊社のセミナーを信じて参加してくださった皆さまのおかげです。

心より感謝申し上げます。

対面セミナーの再始動は、単なる「復活」ではありません。

これは、リハビリ業界が抱える社会課題を現場で解決するための、再出発です。

教育とは、人と人が向き合う中でしか育たないものだと感じております。

その原点に立ち返る時が来たのです。

私は、これからも講師の先生方と共に「臨床で役立つ」「現場で即使える」技術を、真剣に、誠実に、熱意を込めて伝えてまいります。

これこそが、私が不退転の決意で対面セミナーに挑む理由でございます。

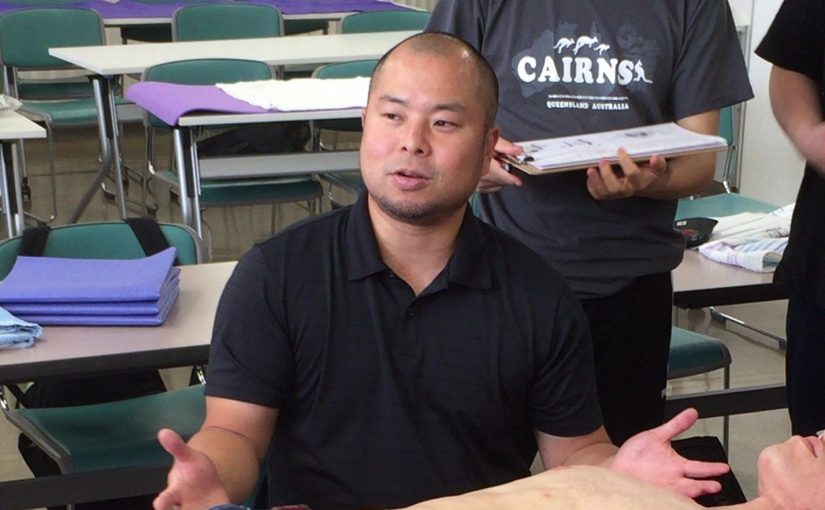

筆者

高木綾一

理学療法士

認定理学療法士(管理・運営)

三学会合同呼吸療法認定士

修士(学術/MA)(経営管理学/MBA)

国家資格キャリアコンサルタント

株式会社Work Shift代表取締役

関西医療大学 保健医療学部 客員准教授

医療・介護分野の経営戦略や人材育成に精通し、年間100回以上の講演を実施。

医療機関や介護事業所の経営支援を通じて、組織の成長と発展をサポートする。

著書には 「リハビリ職種のキャリア・デザイン」 や 「リハビリ職種のマネジメント」 があり、リハビリ職種のキャリア形成やマネジメントの実践的な知識を提供している。

経営相談・セミナー依頼はお気軽にお問い合わせください。