うちのセラピストは目標もなく、困っています

面談でセラピストのやりたいことを聞くのですが、ちゃんとした返事が来ません

セラピストにやりたいことが本当にあるのかどうかわかりません

など・・・で悩んでいる理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の管理職は多い。

この種の悩みは、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の管理職に「セラピストとして働いている人間は、セラピストとして目標があることが当たり前である」という前提条件があるために生じる。

ここに大きな誤りがある。

筆者が学生教育に携わり、キャリアコンサルタントとして多くの人に接してきて分かったことは、「セラピスとして目標を持っている人など圧倒的に少ない」という事である。

別の言い方をすれば、「セラピストとして目標を持っている人はかなりのレアケース」であると言うことである。

なぜならば、多くの人は「セラピストになることが目標であったために、セラピストになった後の目標など真剣に考えることは少ない」からだ。

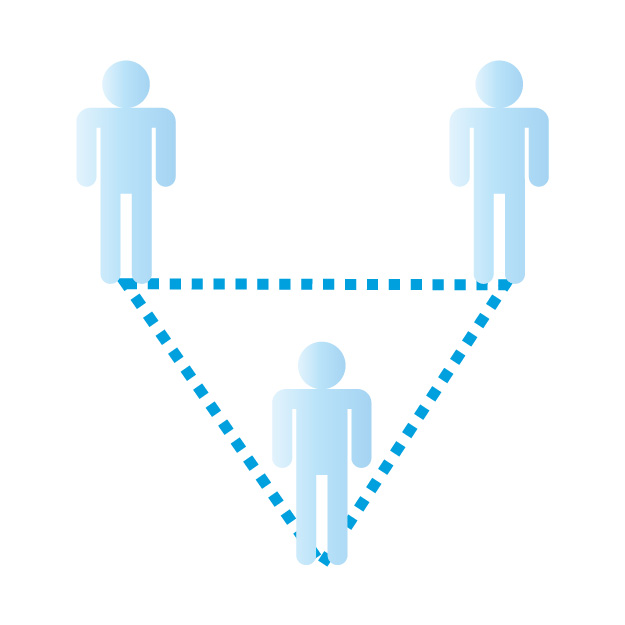

したがって、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の管理職が部下に向かって「君は将来何がしたいのだ?」「あなたの目標を教えてくれ」「やりたいことを早く見つけなさい」という指導は、何の意味も持たない。

管理職がやるべき仕事は、「セラピストの目標設定の支援」である。

つまり、目標をセラピストが自己決定できるまでの支援をすることが管理職の仕事であり、部下から「目標をヒアリングすること」は仕事ではない。

人間がキャリアにおいて目標を設定するためには「自己概念」「価値観」「キャリアアンカー」を研ぎ澄ます必要がある。

これらの研ぎ澄まし方に関しては以下の記事を参考にして欲しい。

部下に目標ややりたいことを質問ばかりしている人は是非、目標設定の支援が管理職の仕事である事を再認識して欲しい。

株式会社WorkShift 代表取締役

あずま整形外科リハビリテーションクリニック

国家資格キャリアコンサルタント

リハビリテーション部門コンサルタント

医療・介護コンサルタント

理学療法士

認定理学療法士(管理・運営)(脳卒中)

呼吸療法認定士

修士(学術/MA)(経営管理学/MBA)

関西医療大学保健医療学部 客員准教授