プランドハプスタンスセオリーがキャリア形成には重要である。

本稿では本理論をよりキャリア形成で活かしていくための方法について説明する。

本理論は、 偶発的な出来事を意図的に生み出すように積極的に行動することで、キャリアを形成する機会に恵まれる と主張する。

「偶発的な出来事を意図的に生み出す」という意味は一見矛盾するように聞こえる。

「偶発的な出来事」とは、予期せぬ出来事、予期せぬ出会い、予期せぬチャンス、予期せぬリスク、予期せぬクレーム、予期せぬ依頼・・・・・など、自分が当初思い描いていない出来事が発生することである。

何かを行動に起こすことで人は、予期せぬ出来事に出会う。 これらの出来事には、プラスの内容もあれば、マイナスの内容もある。

プラスであっても、マイナスであっても自身の努力によって、その出来事を意味のあるものに変えていくことが重要である。

行動により生じる出来事を恐れていては、何にも行動は起こせない。 むしろ、生じた出来事を通じて、人間は成長する。

つまり、計画的に行動を起こすことにより、予期せぬ事態をあえて起こし、その出来事を利用して成長することが大切である。

プランドハプスタンスセオリーの実践には、以下の5つのスキルが必要である。

好奇心:新しい学習機会の模索

持続性:めげない努力

楽観性:新しい機会を「実現可能」と捉える

柔軟性:信念、概念、態度、行動を変える

リスク・テイキング:結果が不確実でも行動に移す

この5つのスキルは、保守的な人間にはハードルが高い。

特に、リスク・テイキングができないと本理論の実行は難しい。

不確実な中に確実さを探る勇気がこれからの時代では必要である。

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は、資格で守られた保守的な職種である。

それゆえ、リスク・テイキングという発想そのものがないセラピストも多い。

医療・介護制度が様々な変革を起こし、社会情勢が混沌としている今こそ、リスク・テキングを恐れず、行動を起こす時期である。

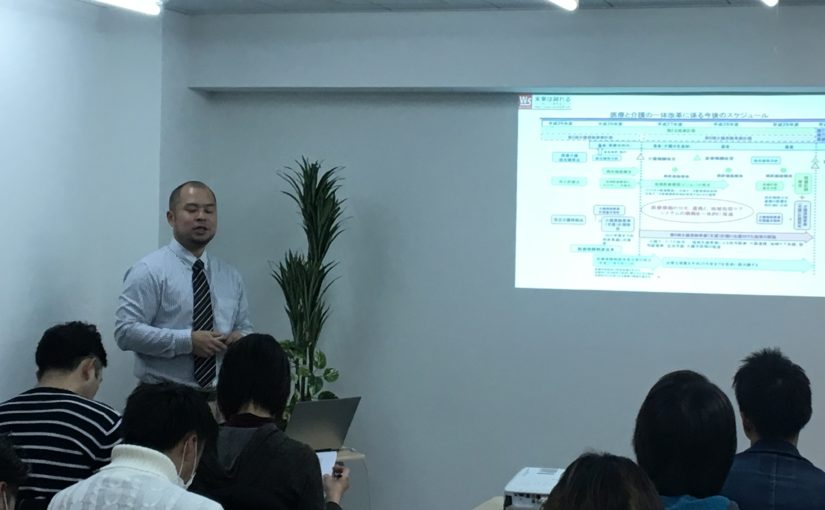

株式会社WorkShift 代表取締役

国家資格キャリアコンサルタント

リハビリテーション部門コンサルタント

医療・介護コンサルタント

理学療法士

認定理学療法士(管理・運営)(脳卒中)

呼吸療法認定士

修士(学術/MA)(経営管理学/MBA)

関西医療大学保健医療学部 助教