自己概念とは「私はこういう人間だ」というセフルイメージである。

この自己概念というのは、人生において重要である。

良い自己概念を持つか、悪い自己概念を持つかによって、人生が大きく左右される。

自身に適した職業と出会い、それを選択するためには、自分自身の興味・関心・能力・価値観について自身で認識する必要がある。

職業やこれからの進路を選択し、実行することは人生を選択することである。

そのためには、自分の人生における指針が必要であり、その指針は自分の興味・関心・能力・価値観によって決められる。

自分はどんな仕事であれば自分らしさを表現できるか

自分は仕事を通じてどのような社会貢献ができるか

自分は人生や仕事でどのようなことを大切にしていきたいのか

これらの問いを日々、考えていくことで生まれてくる答えが「自己概念=セルフイメージ」である。 特に、仕事に関する自己概念は「職業的自己概念」と言われている。

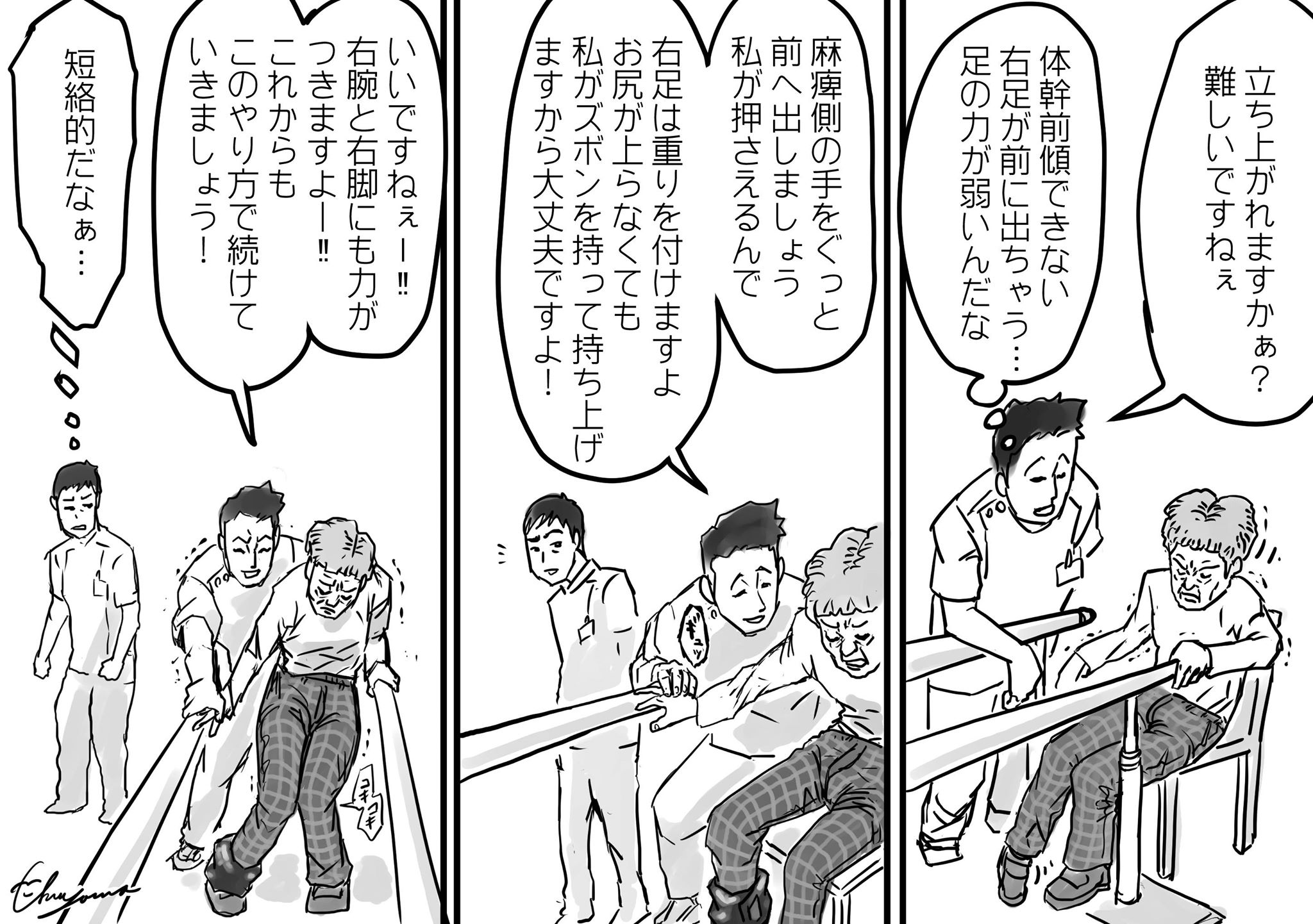

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士という職種を選んだ人々全員が同じ「職業的自己概念」を有してはいない。

人ぞれぞれの自己概念があるため、同一の職業であっても、仕事を通じて達成したい事柄や獲得したい成果は異なるのが当然である。

職業的自己概念が明確になっている理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は、働きたい領域や仕事内容もはっきりしているため、人生に肯定的なキャリアデザインが行われる。

しかし、職業的自己概念が明確でない場合は、周囲の環境に巻き込まれたり、望まない仕事ばかりが増えたりするなど、自分の人生に否定的な出来事が起こりやすい。

投稿者

高木綾一

株式会社WorkShift 代表取締役

国家資格キャリアコンサルタント

リハビリテーション部門コンサルタント

医療・介護コンサルタント

理学療法士

認定理学療法士(管理・運営)(脳卒中)

呼吸療法認定士

修士(学術)

関西医療大学保健医療学部 助教

関西学院大学大学院 経営戦略研究科