世の中の働いている人全員が、「起業」をしたい訳ではない。

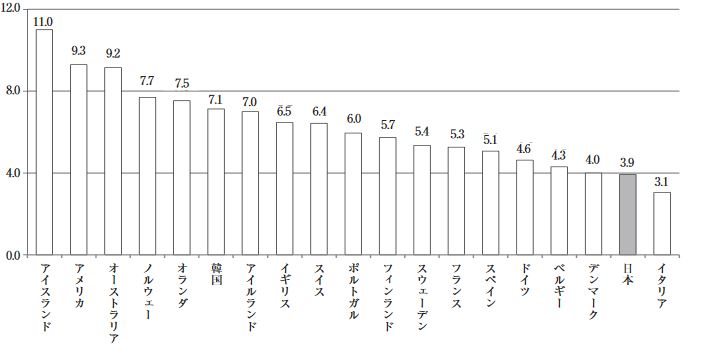

むしろ、日本では「起業」は一般的なことではなく、「起業」をしたいという人の方が、マイノリティーだ。

岡田悟:我が国における起業活動の現状と政策対応,レファレンス,2013

日本の起業率が少ないのは様々な原因が指摘されている。

出る杭は叩く文化

滅私奉公の社風

金儲けが悪という風潮

お金に関する教育が乏しい

正社員の既得権益が強い

などが、日本における起業率が低い原因とされ、日本は「起業」がしにくい国あることは明白だろう。

それでも、起業をしたい人は何が何でも起業をする。

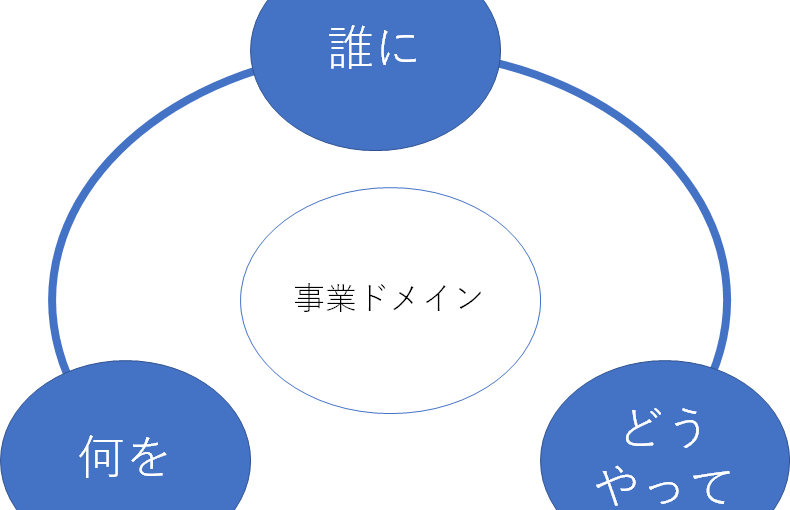

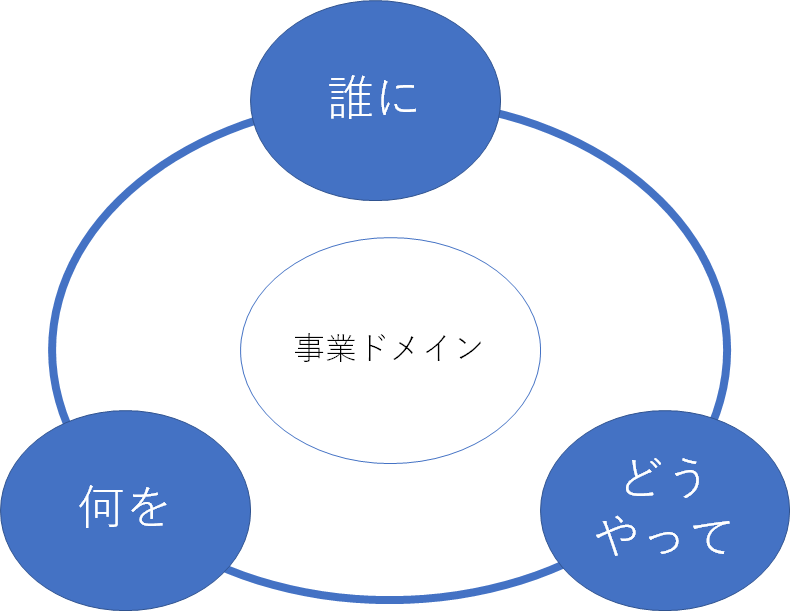

起業家の「起業に対するモチベーション」はどこから生まれるのだろうか?

エドガー・シャインが定めたキャリア・アンカーの一つである「起業家的独創性」が起業に対する大きなモチベーションである。

キャリア・アンカーとは、「仕事をする上でどうしても譲ることができない価値観」である。

起業家的創造性

このタイプの人は、独立、起業することを好み、何か新しいこと(事業や作品など)を生み出すことに価値を置いている。

単に自立・自律の精神で仕事をするだけでなく、新サービスや商品の発明や普及に大きな関心を抱いているタイプと言える。

つまり、 お金儲けをしたい 目立ちたい 今の会社が不満だ などの理由で起業をしても、起業に対するモチベーションが継続させるのは難しい。

昨今、業務内容や給料の不満から「起業」という言葉を安易に使う理学療法士、作業療法士、言語聴覚士も多い。

しかし、起業家的独創性のキャリア・アンカーを持ち合わせていなければ、起業への思いは一過性となり、起業そのものが成功しにくい。

そもそも、日本は起業に対する視線が厳しい国である。

そのうえで、起業をするのなら起業に対する動機は、安直なものであってはならない。

起業を考えている人は、「起業でなければ自分の価値観は満たされないのか?」という質問を自問自答してほしい。

そのうえで、起業の決断を行うことをお勧めする。

執筆者

高木綾一  株式会社WorkShift 代表取締役

株式会社WorkShift 代表取締役

国家資格キャリアコンサルタント

リハビリテーション部門コンサルタント

医療・介護コンサルタント

理学療法士

認定理学療法士(管理・運営)

呼吸療法認定士

修士(学術)(経営管理学)

関西医療大学保健医療学部 客員准教授