近年、訪問看護の現場において、難病患者に対する不正請求が頻発している実情は、医療業界のみならず社会全体に衝撃を与えている。

2024年9月にPDハウスの訪問看護不正請求事件は、同施設が実際に提供していない訪問看護サービスについて、虚偽の請求を行った不正行為が報道され、その後、弁護士による特別調査委員会にて総額28億の不正の疑いが報告された。

不正請求の手口は、実施実績の改ざん、架空訪問の記載及びサービス内容の過大な請求であり、その結果、医療保険制度から不正な収益を得る結果なった。

不正請求とは、本来提供されるべき医療サービスの実態を反映しない虚偽の報告や過大な請求を行う行為であり、患者や保険者に経済的損失をもたらすのみならず、医療制度への信頼を著しく損なうものである。

難病患者はコミュニケーションや記憶力が低下している人も多く、訪問看護サービスの中身について把握が不十分である。

そのため、提供実態の確認は訪問記録等に依存するため、虚偽の記録や架空の訪問が行われるリスクが高い。

また、患者の自宅で訪問看護サービスが行われる場合、非管理空間でサービスが提供される点も不正請求の原因となりやすい。

施設内の医療機関と異なり、訪問看護では実際の業務内容や訪問時間の客観的な把握が困難である。

このため、従業員や管理者による記録の改ざんや虚偽報告が見過ごされやすく、不正請求の温床となり得るのである。

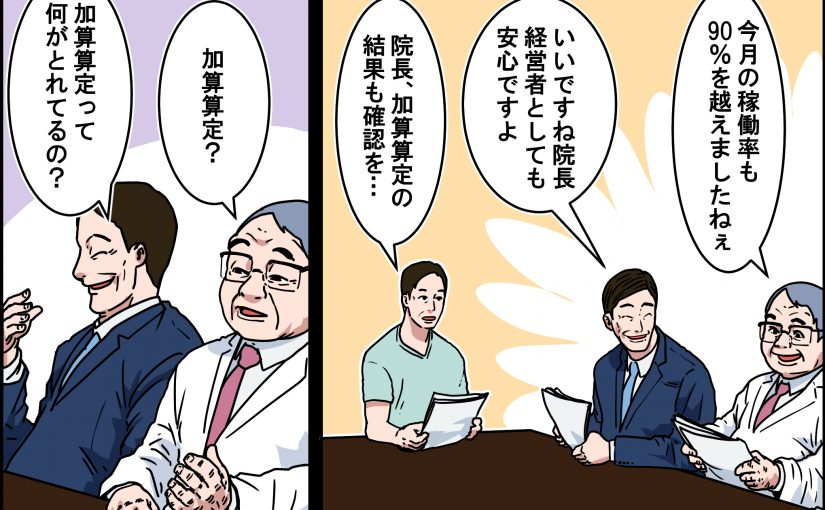

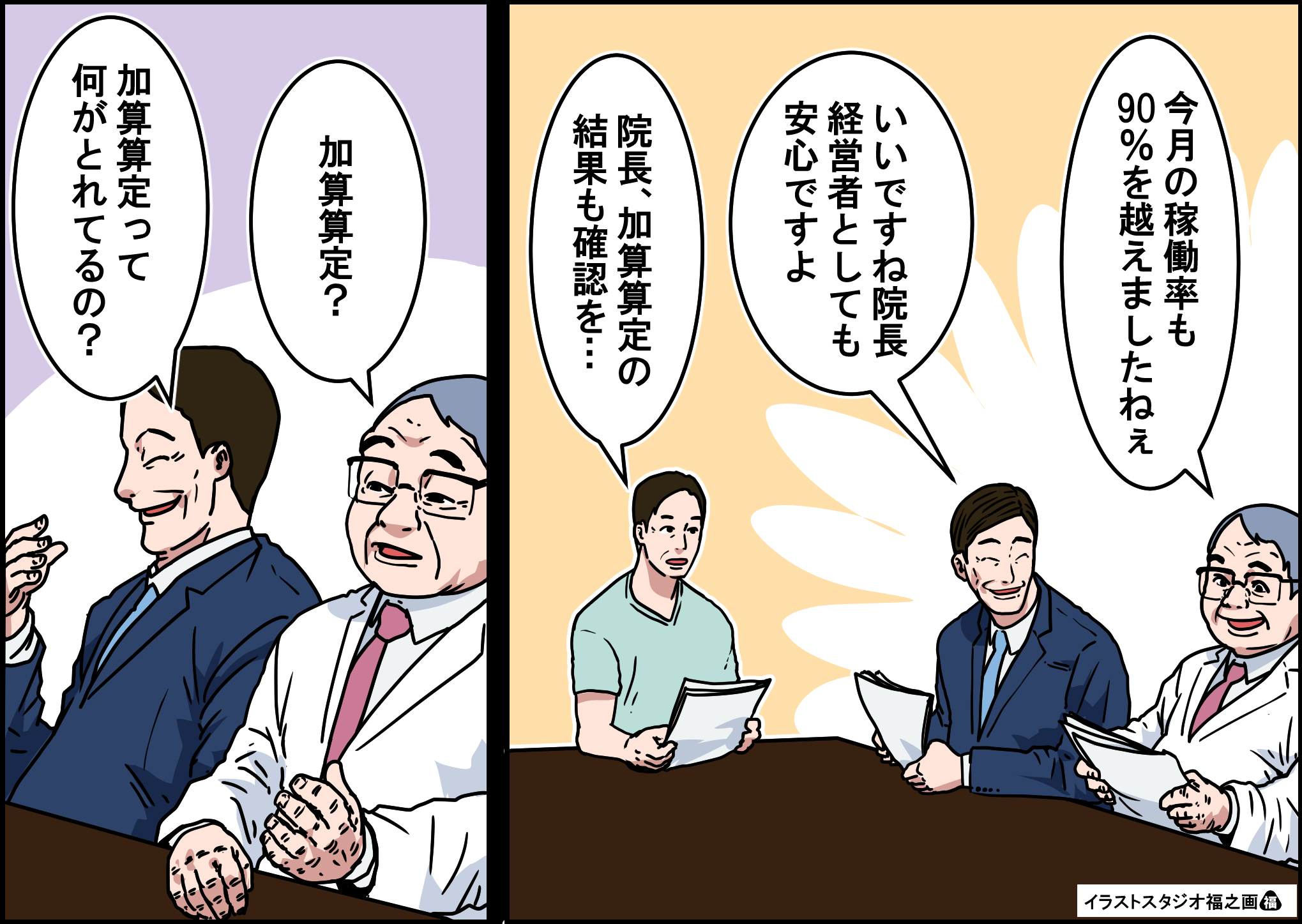

また、経営者が不正請求に走る背景には、厳しい財務状況や収益確保のプレッシャーが存在する。

訪問看護事業は、診療報酬の枠内で運営されるため、人件費や運営コストの増大が収益の圧迫要因となる。

経営状態が悪化すると、利益確保のために実態以上の請求を行う誘惑が生じ、結果として不正請求に手を染める事例が散見される。

このような不正行為は、経営の短期的な改善策として選択されることがあるが、長期的には業界全体の信頼性を損なう重大なリスクにしかならない。

さらに、業界内における倫理観の低下や、成果主義の過剰なプレッシャーも一因として考えられる。

訪問看護事業者は、業績向上や数値目標達成が強く求められる状況下では、数字を優先する風潮が助長される。

これにより、本来の患者ケアを軽視し、不正な請求によって数字を水増しする行為が発生するのである。

不正請求の根絶には、事業者内部の統制強化、行政や保険者による厳正な監視、さらには業界全体での倫理意識の向上が不可欠である。

今後、より一層、行政の指導・監査が強化される可能性が高い。

訪問看護の事業所においては内部監査体制や倫理教育の実施が欠かせない。

投稿者

高木綾一

株式会社WorkShift 代表取締役

国家資格キャリアコンサルタント

リハビリテーション部門コンサルタント

医療・介護コンサルタント

理学療法士

認定理学療法士(管理・運営)

呼吸療法認定士

修士(学術・経営管理学)

関西医療大学保健医療学部 客員准教授