地域包括ケアシステムの推進により、医療・介護の機能分化が進んでいる。

高度急性期・急性期・回復期・生活期の4つに大きく分類され、それぞれに大枠の役割が与えられている。

高度急性期から生活期にかけて、患者の状態やニーズは大きく変化する。

言い換えると、求められる理学療法、作業療法、言語聴覚療法、リハビリテーションサービスはそれぞれのフェーズにおいて変わるということである。

高度急性期には高度急性期に適した技術が必要である。

至極当たり前のことである。

しかし、医療や介護マネジメントの現場では、このような当たり前のことが認知されていない。

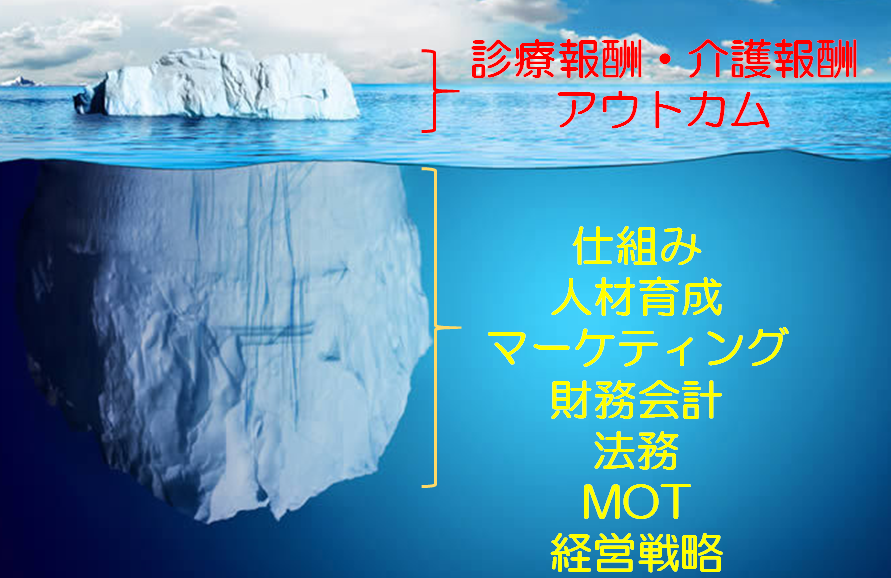

例えば、急性期病棟に認知症ケア加算が2016年度診療報酬改定で新設されたが、多くの医療機関では、加算の取得に難渋している。

理由は、認知症ケア加算を算定要件である人材配置やケアプロセスの実態がないからである。

つまり、認知症ケアに関する技術が社内に蓄積されていないということである。

また、別の事例では次のようなものが挙げられる。

ある理学療法士が研修会に一生懸命参加して、腰痛や変形性膝関節症のリハビリテーション技術を取得したとする。

しかし、その理学療法士が所属している訪問看護ステーションでは、近年、ターミナルステージの利用者が多く、終末期リハビリテーションの技術が現場では求められている。

これらの二つの事例から言えることは、技術と制度は表裏一体であり、その適合性を常に管理することが医療・介護マネジメントでは極めて重要であるということである。

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、医師は職人である。

職人は自身の価値観が満たせるか、どうかに興味があるが、社会動向や制度変更への情報感度は極めて乏しい。

その職員へのマネジメントを怠っていると、技術と制度のギャップが激しくなり、運営や経営がままならない状態になってくる。

医療・介護のマネジメントに関わる管理職は

技術を知らずに制度を語ってはいけないし

制度を知らずに技術も語ってはいけない。

今一度、社内の技術と自社が用いている制度の適合具合を確認してほしい。