2017年3月13日 介護給付分科会にて「通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション等の中重度者等へのリハビリテーション内容等の実態把握調査事業(結果概要)案」が発表された。

この調査は、2015年度介護報酬改定で導入された通所リハビリテーション、訪問リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算Ⅱ、生活行為向上リハビリテーション実施加算、社会参加支援加算と訪問看護ステーションにおけるリハビリテーションの実態を調査するために行われた。

詳細は

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000154605.pdf

をよりダウンロードしてご確認をいただきたい。

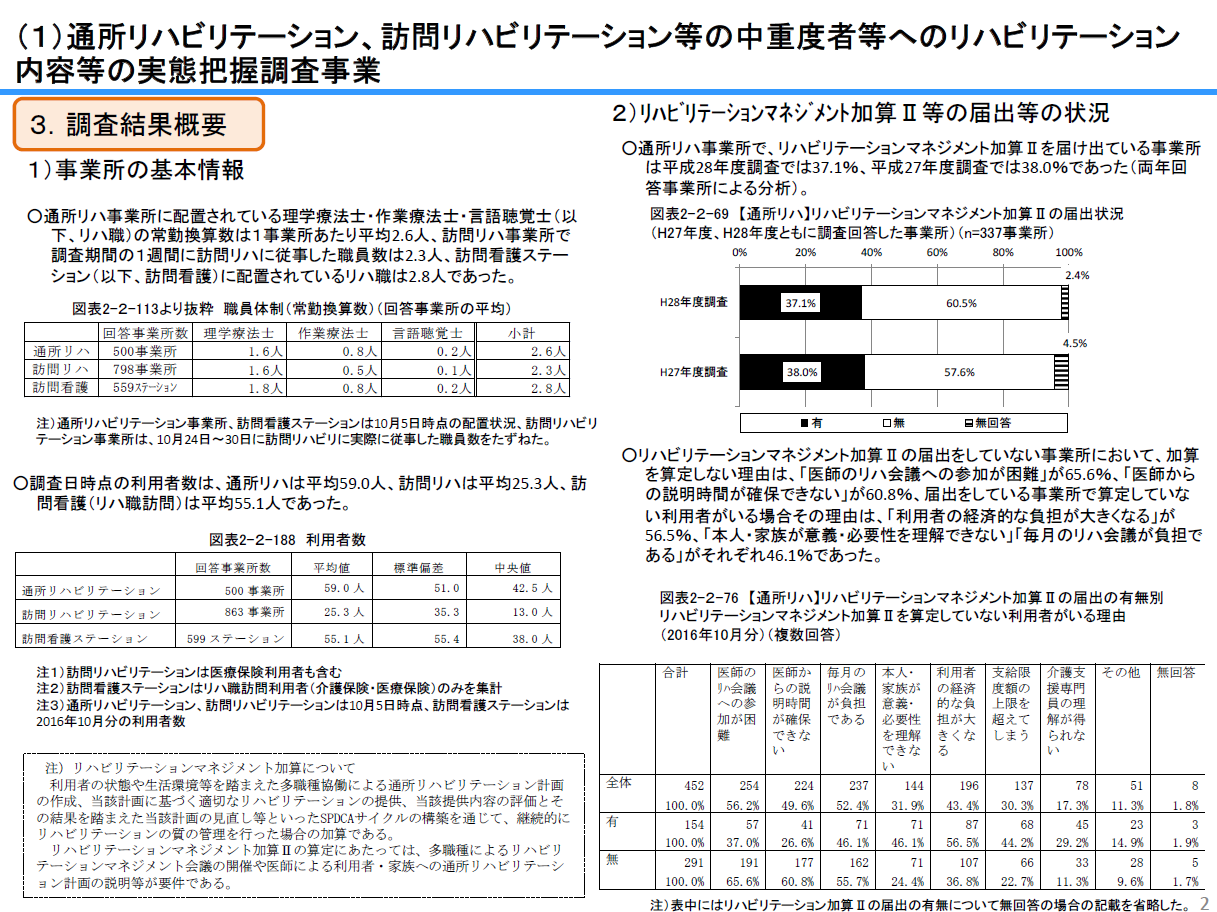

本ブログでは、通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算Ⅱの実態について言及したい(下図)。

リハビリテーションマネジメント加算Ⅱの届け出をしている事業所は全体の37%前後となっている。

届け出をしていない事業所が6割ほどある訳だが、その理由は次の通りである。

医師のリハ会議への参加が困難 65.6%

医師からの説明時間が確保できない 60.8%

また、届け出をしている事業所で算定していない利用者がいる場合の理由は次の通りである。

利用者の経済的な負担が大きくなる 56.5%

本人・家族が意義・必要性を理解できない/毎月のリハ会議が負担である 46.1%

つまり、リハビリテーションマネジメント加算Ⅱの算定が難しい理由は

医師が業務に関与できない

利用者の理解が得られない

というものである。

しかし、これはある意味「嘘」である。

医師の業務も利用者の理解もすべてマネジメントの問題である。

何かができないという現象の裏には、真の原因がある。

医師が業務に関与できないのは、「医師が関与できるような理念や人員体制が欠落している」からであり、利用者の理解が得られないのは「顧客のターゲッティングのミス」である。

世間には、リハビリテーションマネジメント加算Ⅱを算定できないのは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の情熱が乏しいからだ!ICFを理解していないからだ!心身機能ばかり見ているからだ!と声高に叫ぶ業界人が多いが、私は全くそうは思わない。

なぜならば、医療・介護業界において、施設基準が取得できなかったり、加算が算定できない理由は、人材不足、人員不足、顧客ターゲッティングや技術力の不備、理念の欠落が殆どであり、その責任は医療機関であれば理事長、院長、事務長、介護事業所では経営者や運営者にあることが殆どである。

リハビリテーションマネジメント加算Ⅱや生活行為向上リハビリテーション実施加算の算定が難しい現状は、回復期リハビリテーション病棟創成期と非常に似ている。

回復期リハビリテーション病棟の創成期においても

医師のリハビリテーションへの関与

カンファレンスや患者家族への説明

家屋評価

多職種連携

などに大きな課題があった。

その大きな課題を乗り越えた施設は一様に、「理念、人事体制、教育体制、顧客マーケティング」というマネジメントのハンドリングができた医療機関である。

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の努力や思いが足りないという精神論に終始しても、経営や運営は変わらない。

マネジメントを第一優先に考えることが今後の通所リハビリテーション、訪問リハビリテーションの役割を強化し、さらに経営を安定させることにつながる。