団塊の世代が後期高齢者になる2025年に近づくにつれて、医療・介護の需要は急激に増加している。

特に、介護の需要は著しく増加すると見込まれ、現状においても介護事業所におけるセラピストの人材不足は顕著である。

そのため、介護事業所は正規社員に加え、非正規社員である非常勤セラピストを雇用し、人材不足を補っている。

また、非常勤セラピストとして働くことのニーズも非常に高い。

セラピストの平均的な年収はこの10年間において400万円を超えず、今後も政府の社会保障費の圧縮により給与が上がる見込みは低い。

そのため、年収の増加を図るため、常勤で働いている医療機関等とは別の介護事業所等に公休日を利用して非常勤セラピストとして働くことが一般的なことになっている。

一見すると介護事業所とセラピストのニーズが適合しているように感じられるが、介護事業所の現場では次のような問題が生じている。

1.理念や経営方針の共有が出来ていないため、利用者や従業員と非常勤セラピストがトラブルを起こすことが多い

2.非常勤セラピストのリハビリテーションの知識や技術の幅があり、標準化されたリハビリテーションを提供することが出来ない

3.人事考課等の評価制度がないことが多く、非常勤セラピストの評価が困難である

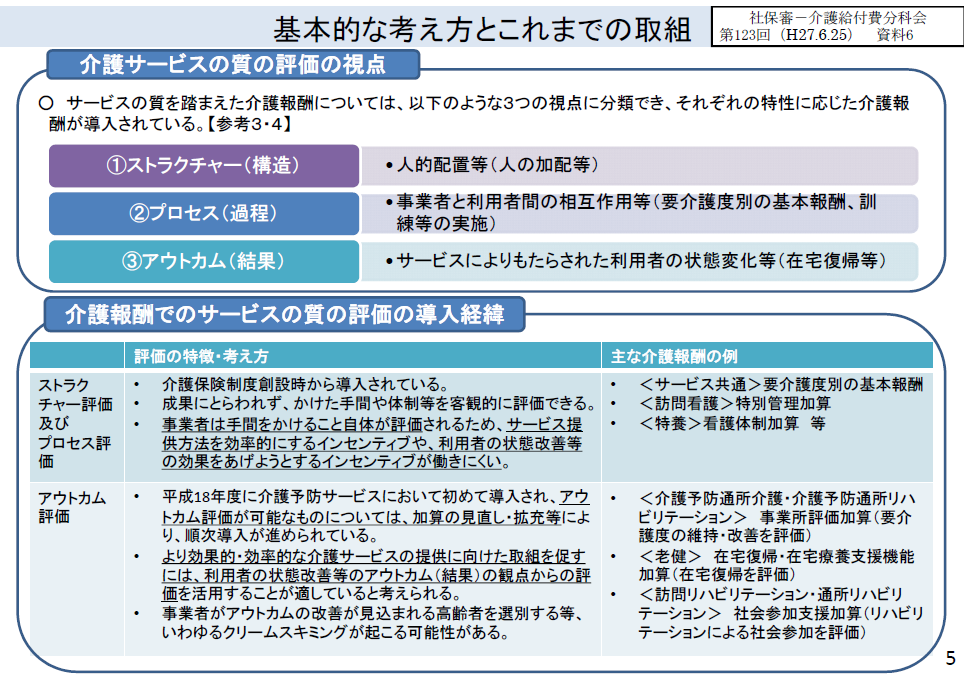

このような問題は利用者に提供するリハビリテーションの質の低下につながり、ひいては利用者や介護支援専門員の評判を落とし、介護事業所の経営に影響を与えかねない。

したがって、非常勤セラピストの人的資源管理は介護事業所にとっては非常に大きな問題であると言える。

非常勤セラピストが介護事業所に貢献し、職場においてに活き活きと活躍できるようにするためには次のような施策が必要であると考えられる。

1) 非常勤セラピストに対して事業所の理念やそれに基づく行動規範を解説する研修等を設ける。

2) 介護事業所にとって必要なリハビリテーションの知識や技術を明示し、非常勤セラピストが持つリハビリテーションの知識や技術との差異を確認する。差異が認められれば研修の場を設け、リハビリテーション技術の研鑽を行ってもらう。

3) 上記1)と2)の施策を行ったうえで、人事考課を行い人事考課の結果を時給等の処遇に反映させていく。

介護保険法で定められた介護事業所の理念は質の高い介護サービスの提供である。

労働不足を補う非常勤セラピストの採用がその理念を阻害するものであってはならない。

非常勤セラピストに対して理念や行動規範に関する研修を行うことは、仕事上における明確な行動目標を提示することになる。

非常勤セラピストの勤務時間は常勤セラピストと比較して短いことから、行動規範の暗黙知に関わる部分を学ぶことが難しい。

したがって、研修を通じて理念を実現するための行動を明示することは、形式知として行動規範を学ぶことになり、その結果、行動規範の実践の可能性が高まる。

また、人的資源管理は理念に基づくものでなければならない。

理念の実践より労働力不足を補うことが優先されている実情を正すことが、非常勤セラピストに対する人的資源管理の正常化の一歩であると考える。

介護事業所にとって必要となるリハビリテーション技術は異なる。

例えば、重症利用者が顧客の中心である訪問看護ステーションの場合では、呼吸、循環、車椅子に関するリハビリテーションの知識や技術が求められる。

採用前の非常勤セラピストに対して、どのようなリハビリテーションの知識や技術が自社にとって必要であることを明示することで次のような効果が得られると考えらえる。

① 必要とされたリハビリテーションの知識や技術が、非常勤セラピストが興味を持つものであった場合、内発的動機付けを向上させる可能性がある。

② 必要とされたリハビリテーションの知識や技術に対して、全く興味がない、取り組むことにモチベーションが上がらないという場合に関しては、採用を見送ることが出来る。

また、必要とされたリハビリテーションの知識や技術に差異があった場合、研修を通じてその差異を埋めることを介護事業所が支援することにより、非常勤セラピスト自身が「自分にもこのリハビリテーションが提供できるのではないか」と言う「自己効力感」を持つことが可能となる。

自己効力感が上がれば、知識や技術取得のための行動力が上がり、さらに学びを深めていくという好循環も期待できる。

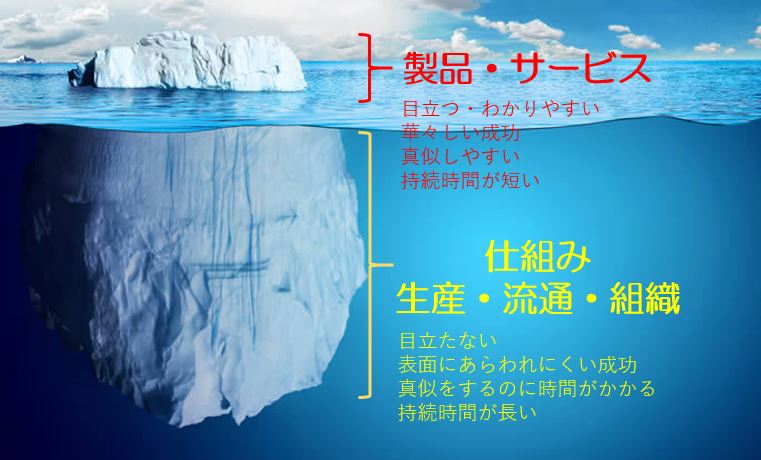

理念に基づく行動規範や必要とするリハビリテーションの知識や技術の実践を支援することは本人の内発的な動機付けを刺激することになる。

このような支援を行った上で、人事考課による時給等の処遇の向上を行うことが重要と考える。なぜならば、内発的動機付けと外発的動機付けの両方を誘発する施策が本人のモチベーションを向上させる可能性が高いからである。

筆者が関わっている現場において、非常勤セラピストは、「年収増加のためだけの一時的な仕事」と考えている傾向が強い。

したがって、給与という外発的動機付けが優位になっており、内発的動機付けに乏しい。

介護事業所は介護保険という公的保険を財源にした事業である。

したがって、企業倫理として質の高いサービスの提供を強く意識しなければならない。

したがって、内発的動機付けと外発的動機付けを用いることによる非常勤セラピストの活躍推進は極めて重要である。