近い将来、年間160万人が死亡する時代となる。

高齢化ではなく、超高齢化の日本では状態が悪い高齢者の方が必然的に増えてくる。

在宅サービスや施設サービスの介護度は年々高まっており、医療や介護の質の向上は必須となっている。

このような背景から施設や在宅におけるリハビリテーションにも変化が生じている。

右肩上がりのADLの支援だけではなく、看取りを前提とした右肩下がりのADLの支援が必要となってきている。

重傷者や看取り患者では、ADL改善を目指したリハビリテーションではなく、QOLの改善を目指したリハビリテーションが必要となる。

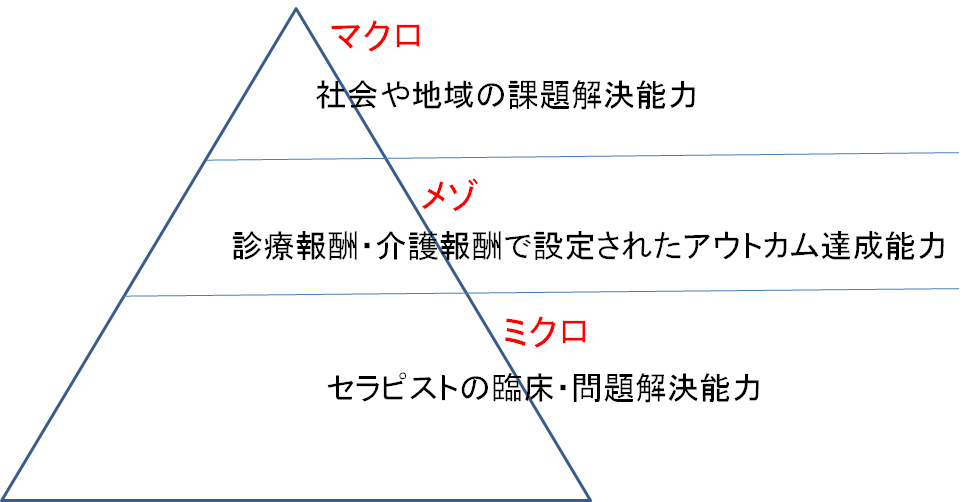

しかし、PT・OT・STは終末期リハビリテーションの知識や経験は乏しく、多くのセラピストは終末期患者を前に悩みながらリハビリテーションを行っている(下図)。

終末期リハビリテーションでは

身体的苦痛

社会的苦痛

実存的苦痛

精神的苦痛

に対して適時対処しなければならない。

しかし、PT・OT・STはこれらの分野について包括的に学ぶ機会は少ない。

2000年から2020年までは急性期・回復期リハビリテーションの制度設計が行われたが、2021年以降は終末期リハビリテーションの制度設計が一気に進むだろう。

このことは、現職で働くPT・OT・STのキャリア設計にも大きな課題となってくる。

終末期リハビリテーションの展開に目が離せない。

株式会社WorkShift 代表取締役

国家資格キャリアコンサルタント

リハビリテーション部門コンサルタント

医療・介護コンサルタント

理学療法士

認定理学療法士(管理・運営)(脳卒中)

呼吸療法認定士

修士(学術)

関西医療大学保健医療学部 助教

関西学院大学大学院 経営戦略研究科

理学療法士×イラストレーター

医療・介護等の現場を、医療職種の胸の内まで分かりやすくイラストで伝える。

臨床で勤務する理学療法士だからこそ描ける作品を医療関係者等へ提供し、書籍・学会・福祉機器紹介PV等、様々な場面で用いられている。

問い合わせ先

Facebook https://www.facebook.com/Masaki.Fukuyama.PT

メール big.tree.of.truth@gmail.com

Twitter https://twitter.com/PT_Fukuyama

Instagram https://www.instagram.com/masaki.fukuyama

(無断転載禁止)

(無断転載禁止)

株式会社WorkShift 代表取締役

株式会社WorkShift 代表取締役