今の仕事がしんどい 今の仕事を辞めたい

今の職場が嫌だ 今の上司が嫌いだ

こんなことをつぶやきながら働き続けている理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は多い。

まるで、奴隷のように働いている。

言い換えれば、やりたくもない仕事に人生を支配されているのだ。

このような状況の人は180度、仕事に対する考え方を変えたほうが良い。

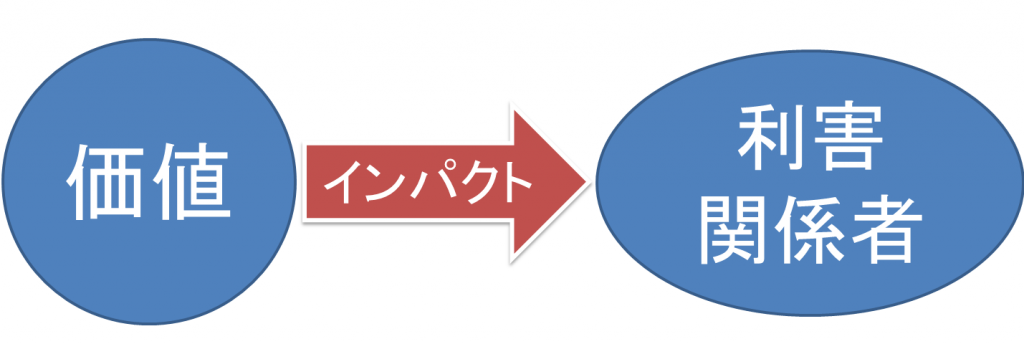

仕事は自分自身を表すツールであり、あくまでも人生を豊かにする道具である。

仕事が人生を支配するのではなく、人生が仕事を支配しなければならない。

そのためには、自分らしい人生を歩むことが最重要課題となる。

人生においては自分の興味・能力・価値観を理解することが重要であり、それらを満たす職業や職場にたどり着くことが求められる

・自分はどんな仕事をしたいのか

・自分はどんな仕事ができるのか

・自分は仕事において何を大事にしたいのか

これらのことを大切に日々の人生を歩まなければ、不満に満ち溢れた仕事をやり続けることになる。

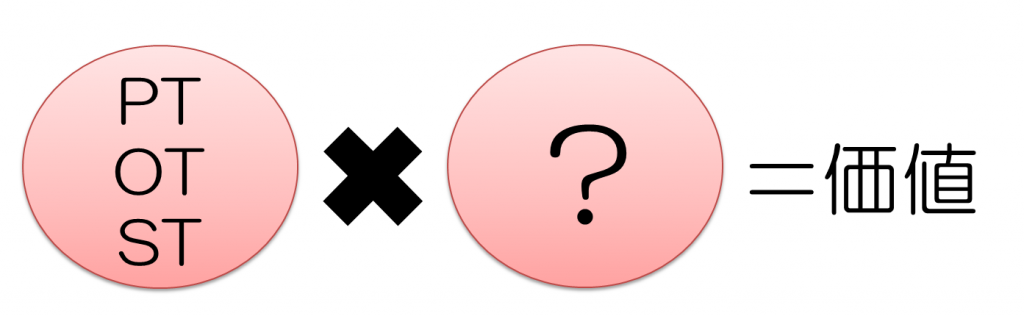

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士という資格は人生のツールでしかない。

自分自身がどのような人生を歩みたいかを決め、これらの資格を用いて人生をデザインすることが重要だ。

市場の労働環境や社会情勢の変化が激しい現代において、自分自身の人生を深く考えなければ、環境の奴隷となることは間違いない。

自分自身の気持ちや考えを抑えつけて、ひたすら働く。

こんな働き方はいつまでも続くものではない。

あなたの仕事はあなた自身の思いや考えを表現できていますか?

今一度考えてほしい。

執筆者

高木綾一  株式会社WorkShift 代表取締役

株式会社WorkShift 代表取締役

国家資格キャリアコンサルタント

リハビリテーション部門コンサルタント

医療・介護コンサルタント

理学療法士

認定理学療法士(管理・運営)(脳卒中)

呼吸療法認定士

修士(学術)(経営管理学)

関西医療大学保健医療学部 客員准教授