うちの理学療法士は介護職から尊敬されていないのです。

作業療法士に福祉用具の検討をお願いしたのですが返事がなく困っています。

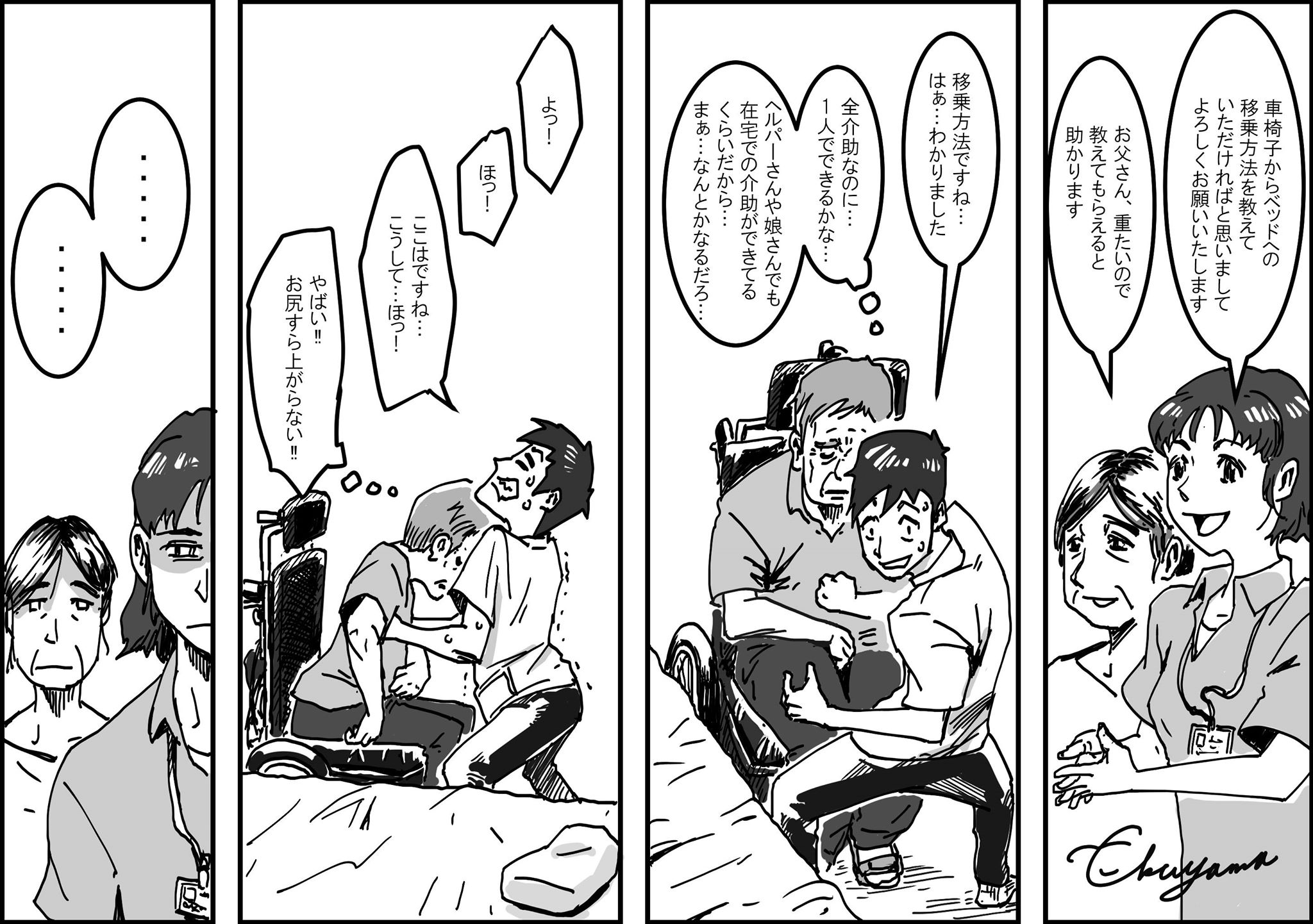

トランスファーが介護職よりできないセラピストが多くて呆れます(下図)。

これらは、私が実際にクライアント先で聞いた話である。

そして、これらの状況にあるセラピストの特徴は、多職種連携が全くできていないことである。

セラピストが多職種に影響力を発揮することが出来ないため、看護職や介護職がセラピストの助言や介入を軽視する傾向が強い。

つまり、セラピストに対する信頼がないため、セラピストの意見が重視されないのである。

多職種連携とは、双方の信頼が基盤となる。

信頼できない人の意見や指示を遵守することは難しい。

それは、医師、看護師、介護職、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士でも同様で、信頼関係の基盤があるからこそ、利他の精神で相互貢献ができる。

社会学者のレビンは人が人に影響を与える要因の一つに専門勢力と言うもの挙げている。

専門勢力(Expert Power)

影響の送り手が持つ当該の分野の実際の知識量や、その知識量について受け手が持つ認識によって決まる勢力

つまり、相手に専門性が低い場合、他者はその人から影響を受けないということである。

セラピストがリハビリテーションにおける多職種連携を促進したい場合は、セラピストが多職種にリスペクトされるほどの専門性を持つことは重要である。

トランスファーが出来ない

福祉用具の助言ができない

ADLの評価ができない

等は多職種から馬鹿にされることである。

まずは、最低限の専門性を確保し、周囲との信頼関係を構築すること。

それが多職種連携の基盤となる。

株式会社WorkShift 代表取締役

あずま整形外科リハビリテーションクリニック

国家資格キャリアコンサルタント

リハビリテーション部門コンサルタント

医療・介護コンサルタント

理学療法士

認定理学療法士(管理・運営)(脳卒中)

呼吸療法認定士

修士(学術/MA)(経営管理学/MBA)

関西医療大学保健医療学部 客員准教授

理学療法士×イラストレーター

医療・介護等の現場を、医療職種の胸の内まで分かりやすくイラストで伝える。

臨床で勤務する理学療法士だからこそ描ける作品を医療関係者等へ提供し、書籍・学会・福祉機器紹介PV等、様々な場面で用いられている。

問い合わせ先

ホームページ https://fukunoe.com/

Facebook https://www.facebook.com/Masaki.Fukuyama.PT

メール big.tree.of.truth@gmail.com

Twitter https://twitter.com/PT_Fukuyama

Instagram https://www.instagram.com/masaki.fukuyama

無断転載禁止

無断転載禁止