老化には二種類ある。

生理的老化

すべての人に不可逆的に生じる老化

病的老化

疾患により生理的老化が著しく進む老化 老化により、活動性が低下し、その後に生活機能が低下していくことが一般的である。

一方で、認知機能の低下や喪失体験などから精神機能の低下も著明となる。

喪失体験とは

体力や心身機能の低下などによる心身の健康の喪失

子どもの自立や定年、退職、引退、配偶者や友人との死別などによる家族や社会とのつながりの喪失

定年、退職、引退などによる経済的自立の喪失

社会的地位や役割などを終えたり失うことによる生きる目的の喪失

がある。  ただし、上記した老化現象や喪失体験は、個人差が大きく、生活習慣や個人の生理的特徴により大きく個人間で異なる。

ただし、上記した老化現象や喪失体験は、個人差が大きく、生活習慣や個人の生理的特徴により大きく個人間で異なる。

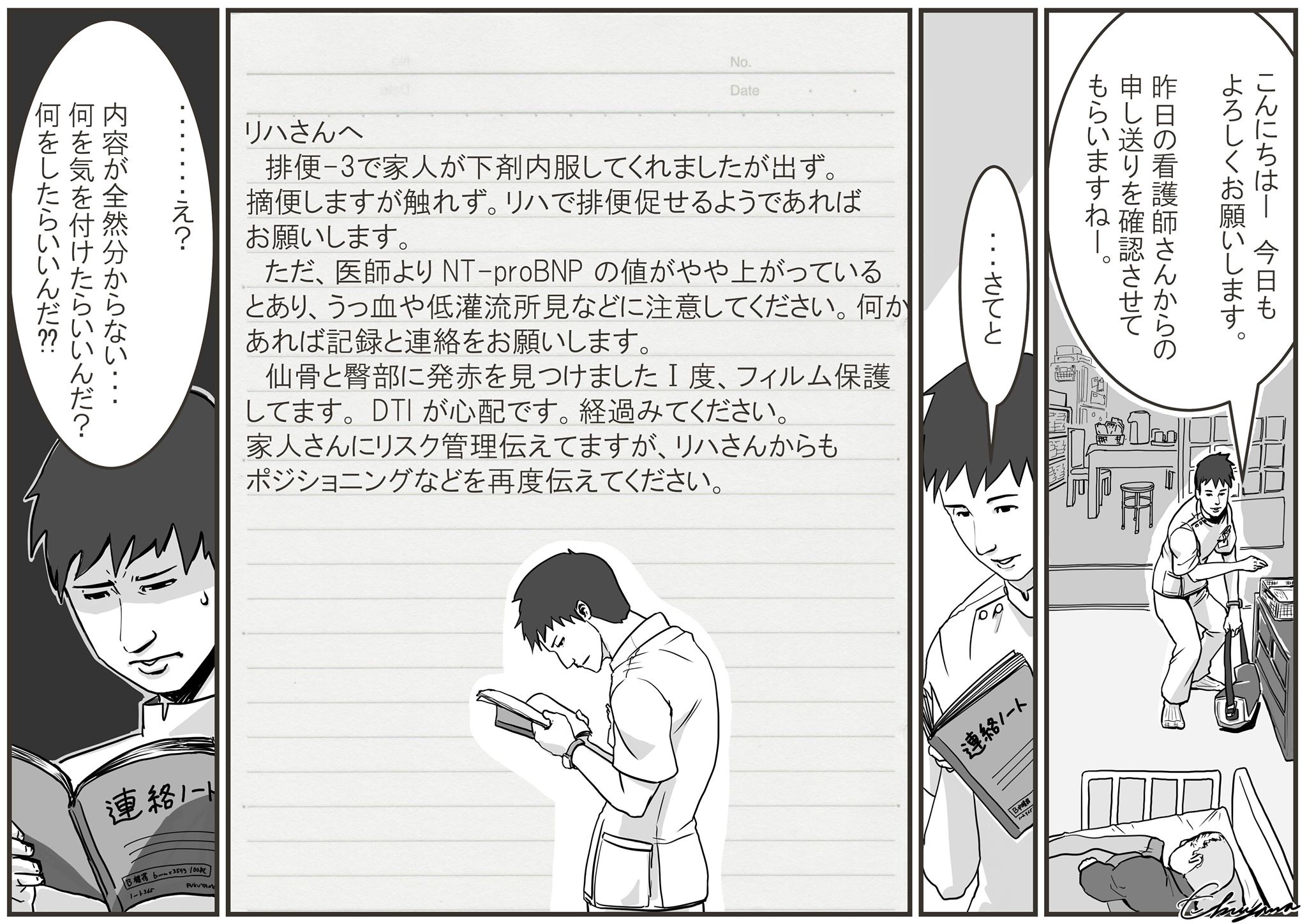

また、老化現象は運動や食事によって大きく変わることから、特に病的老化は予防することが可能である。

人間にとって、老化は避けられないものだが、健康寿命の延伸やQOLの維持・向上を視点を持つことで、老年期の状況は大きく変化する。

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が、今後、予防領域に携わることは間違いない。

老化について積極的に学ぶことは、予防領域で活躍するために最低限の必要なことである。

株式会社WorkShift 代表取締役

あずま整形外科リハビリテーションクリニック

国家資格キャリアコンサルタント

リハビリテーション部門コンサルタント

医療・介護コンサルタント

理学療法士

認定理学療法士(管理・運営)(脳卒中)

呼吸療法認定士

修士(学術/MA)(経営管理学/MBA)

関西医療大学保健医療学部 客員准教授

(無断転載禁止)

(無断転載禁止)