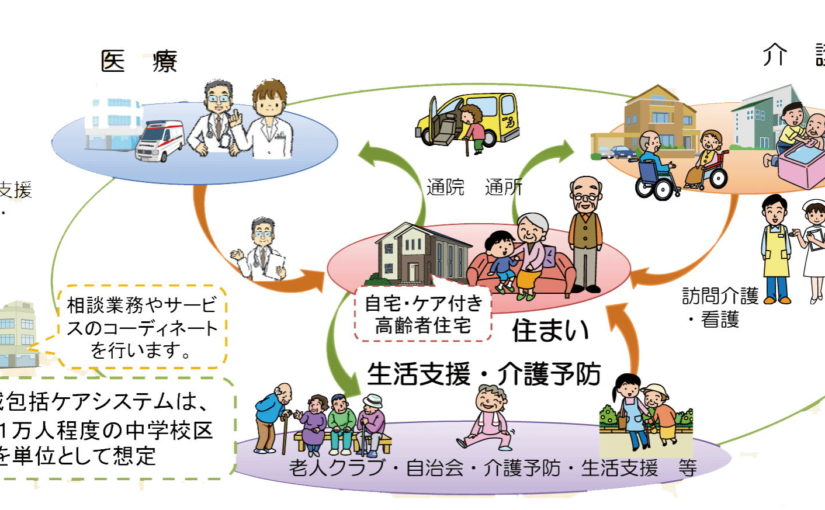

地域包括ケアシステムは、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の社会的な役割を大きく変容させている。

地域包括ケアシステムでは、医療や介護の分業制が徹底されており、経済的効率の高いシステムの構築が進んでいる。

病院、施設より在宅で医療や介護を提供する方が経済的効率が良いため、在宅復帰支援と在宅療養支援は医療介護政策の柱である。

在宅生活を継続するといずれ人間は、低ADLになる。

しかし、低ADLな人であっても介護保険制度の様々なサービスにより、長期間に渡り、在宅生活が可能となっている。

そのため、訪問リハビリ、訪問看護、通所リハビリ、通所介護に勤める理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は、低ADL向けのサービスコンテンツが必要となっている。

しかし、低ADL向けのサービスコンテンツが乏しい理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は非常に多い。

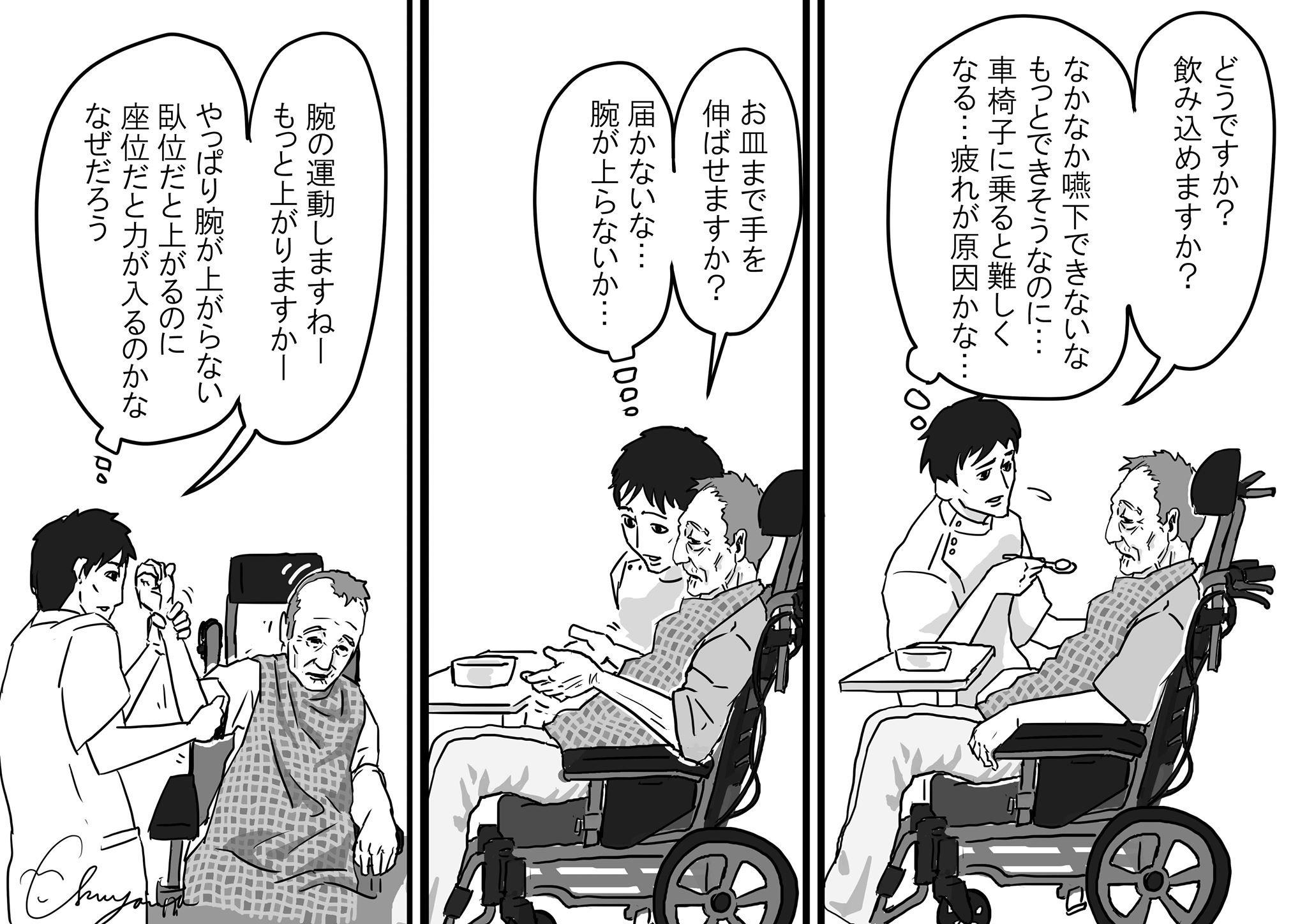

下図のように車椅子シーティングの知識や技術が乏しければ、的外れなリハビリテーションの提供を行うことになる。

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は、養成校や実習を通じてADLの予後が良い症例を前提に知識や技術を学んでいる。

簡単に言うとADLが低下した人を前提とした知識や技術が極端に乏しいと言える。

しかし、在宅療養をしている人は将来必ず低ADLになる。

その時に、何も提供できないと信頼を一気に失うだろう。

医療や介護の環境変化に合わせて知識や技術を帰ることができるセラピストしか市場は評価してくれない。

地域包括ケアシステムの中で、生き残るためには知識や技術の幅を増やすことが大切である。

株式会社WorkShift 代表取締役

国家資格キャリアコンサルタント

リハビリテーション部門コンサルタント

医療・介護コンサルタント

理学療法士

認定理学療法士(管理・運営)(脳卒中)

呼吸療法認定士

修士(学術/MA)(経営管理学/MBA)

関西医療大学保健医療学部 助教

理学療法士×イラストレーター

医療・介護等の現場を、医療職種の胸の内まで分かりやすくイラストで伝える。

臨床で勤務する理学療法士だからこそ描ける作品を医療関係者等へ提供し、書籍・学会・福祉機器紹介PV等、様々な場面で用いられている。

問い合わせ先

Facebook https://www.facebook.com/Masaki.Fukuyama.PT

メール big.tree.of.truth@gmail.com

Twitter https://twitter.com/PT_Fukuyama

Instagram https://www.instagram.com/masaki.fukuyama

株式会社WorkShift 代表取締役

株式会社WorkShift 代表取締役