2018年度介護報酬改定でも、訪問リハビリテーション事業所の機能強化が行われた。

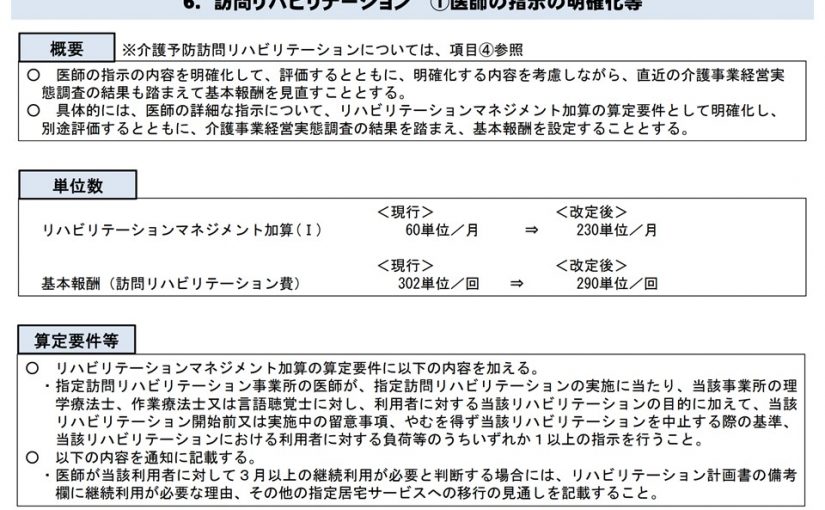

医師の利用者に対する関与を高めるために

1)医師の診療を原則必須とする

2)リハマネ加算の算定に医師の詳細な指示が必要となった

3)訪問リハビリ計画書に医師の今後の継続利用に関する意見の記載が必要となった

など制度が導入された。

これらの内容から将来の訪問リハビリテーションの在り方が予測できる。

訪問リハビリテーションは漫然と継続するものではなく、一定のルールに則り利用期間が決定される可能性が高いという予測である。

リハビリテーション分野では既に疾患別リハビリテーションのこの考え方は導入さている。

訪問リハビリテーションにおいて一定期間で終了するルールが適応されるのは、要支援1.2および要介護1.2の軽度者の可能性が高い。

現状では、要介護者の訪問リハビリテーション終了が評価される社会参加支援加算が存在しているが、近い将来、この加算は施設基準の要件となるかもしれない。

しかし、現状、多くの訪問リハビリテーション事業所では卒業に関する取り組みは熱心になされていない。

なぜならば、現行制度では卒業者が出なくてもペナルティーは一切ないからである。

したがって、訪問リハビリテーション事業所には卒業者を出すと言うインセンティブが作用しない。

よって、経営判断としての分水嶺がここで生まれる。

卒業者を出さなければ、稼働率は高いから売上は高くできるという選択

卒業者を出す取り組みをしなければ、卒業が施設基準要件になった場合対応できないから卒業者を出す取り組みを行うという選択

この上記二つの選択が経営者や運営者には委ねられている。

今を考えるか、将来を考えるか?

あなたの事業所はどっちだろうか?

株式会社WorkShift 代表取締役

あずま整形外科リハビリテーションクリニック

国家資格キャリアコンサルタント

リハビリテーション部門コンサルタント

医療・介護コンサルタント

理学療法士

認定理学療法士(管理・運営)(脳卒中)

呼吸療法認定士

修士(学術/MA)(経営管理学/MBA)

関西医療大学保健医療学部 客員准教授