2019年より外来リハビリテーションでは要介護認定者が算定上限日数を超えてリハビリテーションを受けることが禁止され、算定上限日数を超えた場合は、原則、介護保険リハビリテーションに移行することになった。

そのため、外来リハビリテーションを生業の中心としている整形外科クリニックでは、ビジネスモデルの転換が必要とされている。

患者層の若返り

通所リハビリテーションや訪問リハビリテーションの新設

フィットネスクラブなどの運動サービスの提供

など様々な取り組みを行う整形外科クリニックが増えてきた。

しかし、本来の整形外科クリニックの役割を見失ってはいけない。

来院してくる高齢者の寝たきりの伏線となる関節痛や活動性の低下を防ぐことは整形外科クリニックの重要な役割である。

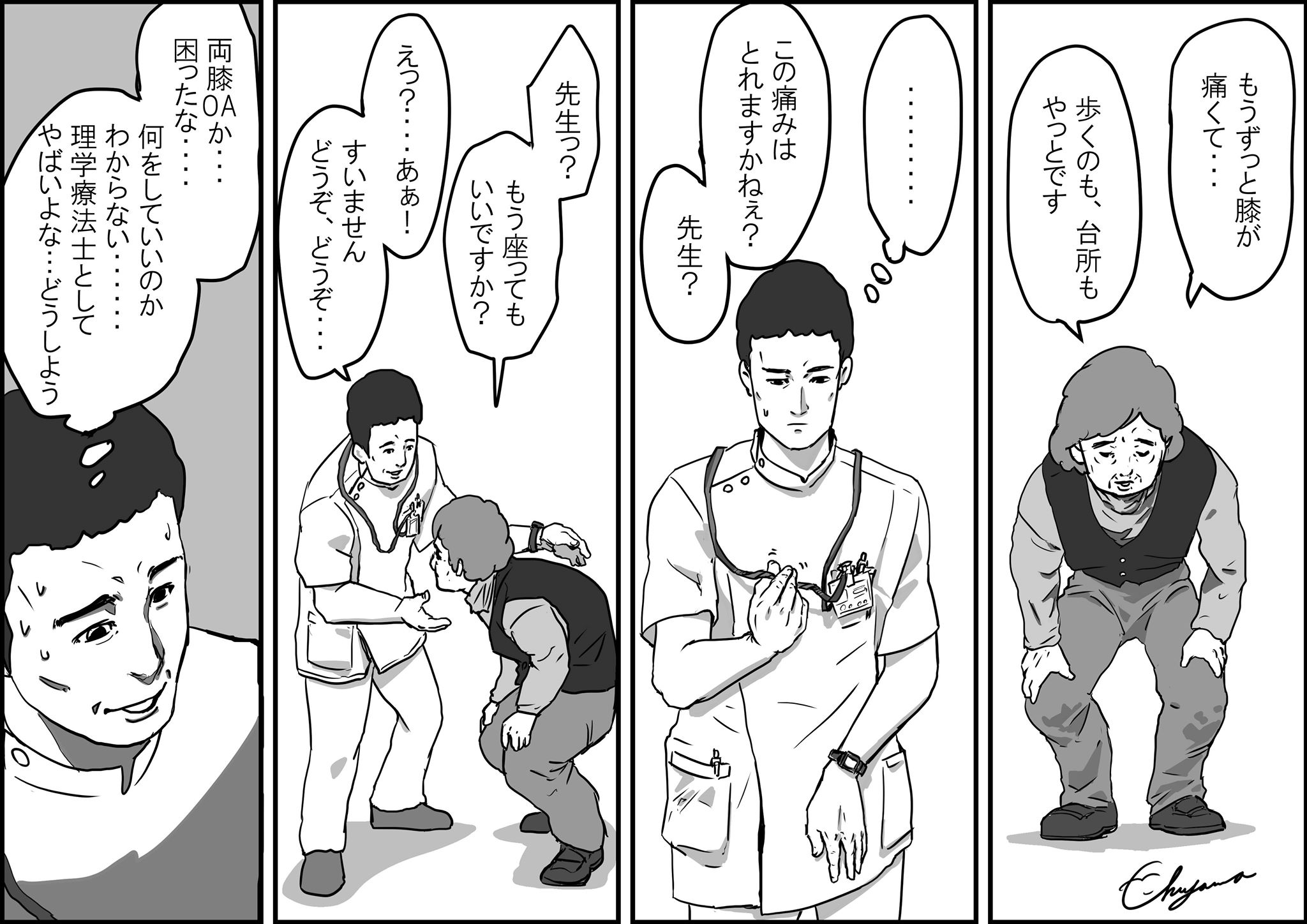

整形外科クリニックに来院してくる患者の多くが、変形性膝関節症、肩関節周囲炎を罹患している(下図)。

変形性膝関節症が悪化すると、立ち上がり、歩行能力が低下し、屋外の移動が減少してくる。

また、肩関節周囲炎が悪化すると、掃除、洗濯、調理などが出来なくなり、訪問介護サービスなどを利用するようになる。

すなわち、整形外科疾患は大きく活動性の低下につながる。

活動性の低下は、社会参加への頻度も低下させ、引きこもりや寝たきりを誘因する。

そのため、整形外科クリニックで外来リハビリテーションを担当するセラピストは変形性膝関節症と肩関節周囲炎に対するリハビリテーション技術を高めなければ高齢者の寝たきりを予防することはできないと言っても過言ではない。

整形外科クリニックのは様々なビジネスモデルを模索するだけでなく、本来の役割である「患者様の運動器疾患を治して早く動けるように支援すること」をまずは実現するべきである。

株式会社WorkShift 代表取締役

あずま整形外科リハビリテーションクリニック

国家資格キャリアコンサルタント

リハビリテーション部門コンサルタント

医療・介護コンサルタント

理学療法士

認定理学療法士(管理・運営)(脳卒中)

呼吸療法認定士

修士(学術/MA)(経営管理学/MBA)

関西医療大学保健医療学部 客員准教授

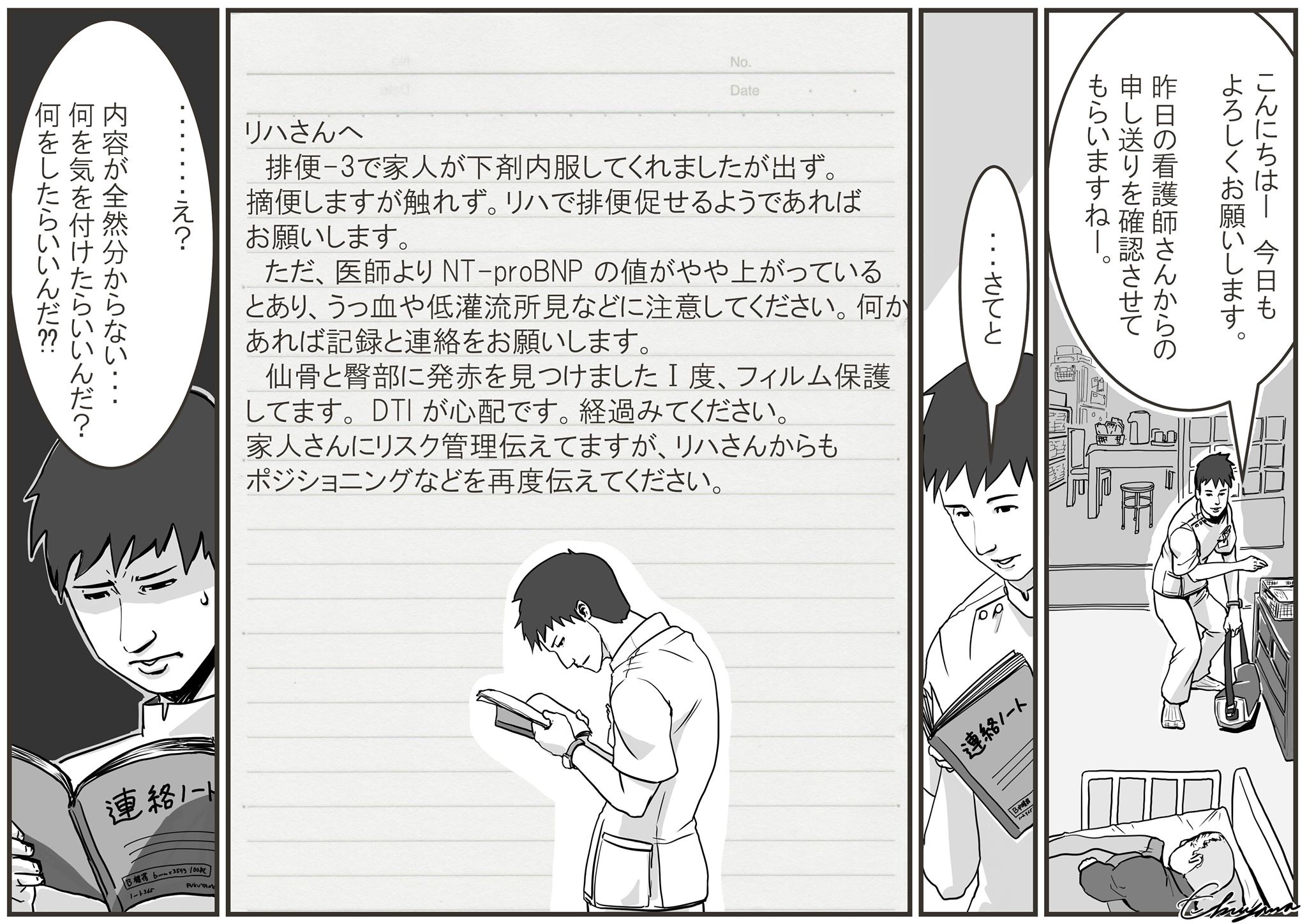

理学療法士×イラストレーター

医療・介護等の現場を、医療職種の胸の内まで分かりやすくイラストで伝える。

臨床で勤務する理学療法士だからこそ描ける作品を医療関係者等へ提供し、書籍・学会・福祉機器紹介PV等、様々な場面で用いられている。

問い合わせ先

Facebook https://www.facebook.com/Masaki.Fukuyama.PT

メール big.tree.of.truth@gmail.com

Twitter https://twitter.com/PT_Fukuyama

Instagram https://www.instagram.com/masaki.fukuyama

(無断転載禁止)

(無断転載禁止)