筆者は全国各地で医療機関のコンサルティングを行っている。

その中でも深刻な状態に陥っているリハビリテーション部門に共通している事象がある。

それは、「18単位売上至上主義」による組織の崩壊である。

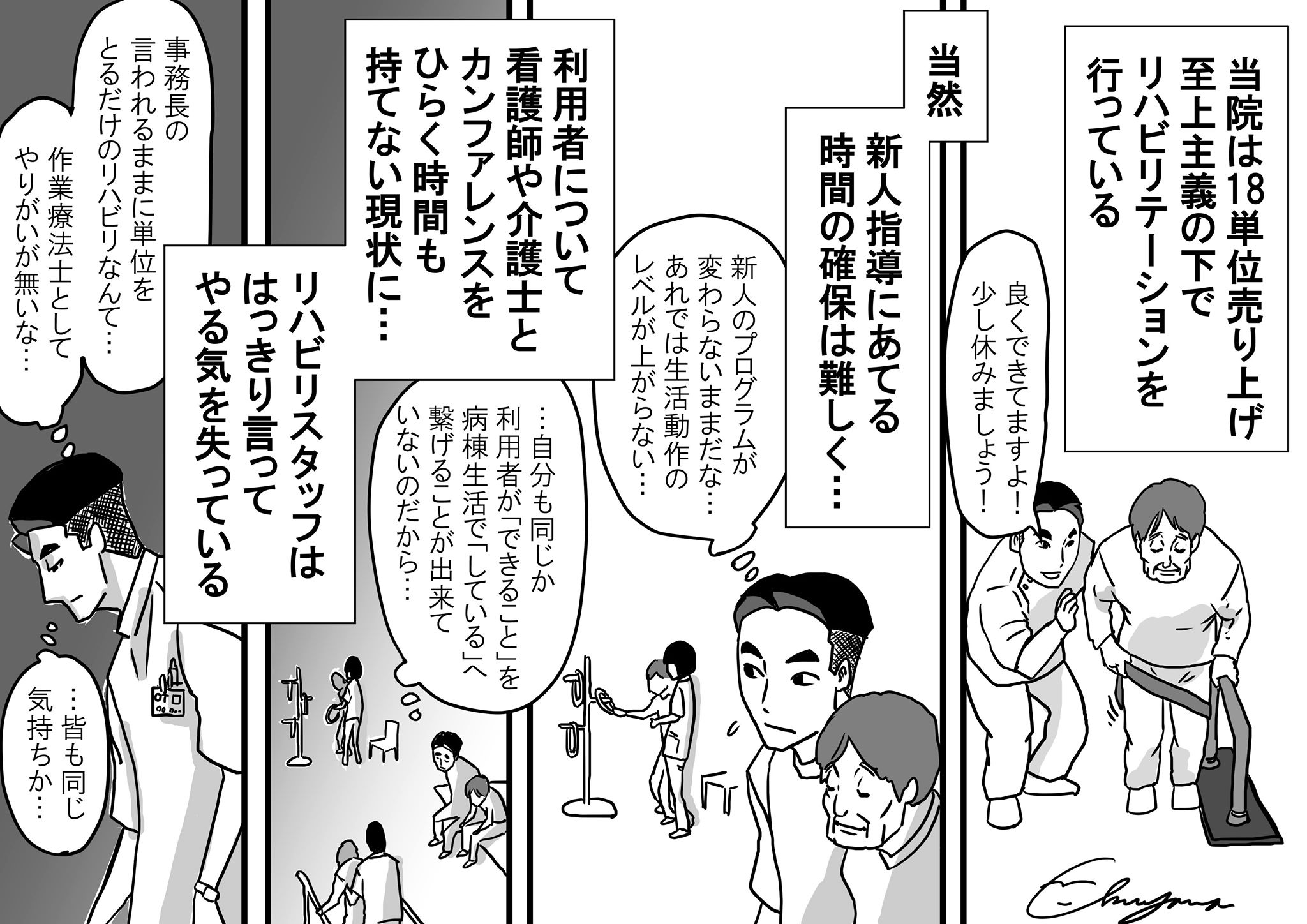

18単位取得が絶対的価値観となっている組織では必ず以下のような問題が起こっている(下図)。

単位数取得のため、利用者カンファレンス、家屋評価、多職種連携、書類業務が疎かになり、リハビリテーションサービスの質が低下する

取得単位数が足りていないことを指摘されることを恐れるため、実際に行っていない単位数の水増し請求を行う

単位数取得を優先するあまり、15分程度の介入でも一単位で算定をする

取得単位数でしか、人事評価されないため、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士としての遣り甲斐を失い、数年の勤務で退職するため離職率が高い

このような問題が起きても、経営者や院長は売上至上主義をやめない。

売上至上主義の何が悪いのか?

売上が悪いのではなく、売り上げが至上であることが問題なのである。

リハビリテーションサービスのような労働集約型産業では、人のモチベーションが経営の源泉である。

この当たり前のことを忘れている人が経営者になると売上至上主義が蔓延る。

人のモチベーションが高まる状況を創りながら、売り上げの向上を目指す。

このことを目指さずに何が経営者か。

売上至上主義の人は経営者ではない。

ただの金の亡者である。

そして、売上至上主義に加担してるリハビリテーション部門の管理職も、金の亡者の悪行に手を貸していることを自覚しなければならない。

リハビリテーションサービスの本質を忘れた売上増加など、ただの社会悪である。

株式会社WorkShift 代表取締役

国家資格キャリアコンサルタント

リハビリテーション部門コンサルタント

医療・介護コンサルタント

理学療法士

認定理学療法士(管理・運営)(脳卒中)

呼吸療法認定士

修士(学術/MA)(経営管理学/MBA)

関西医療大学保健医療学部 助教

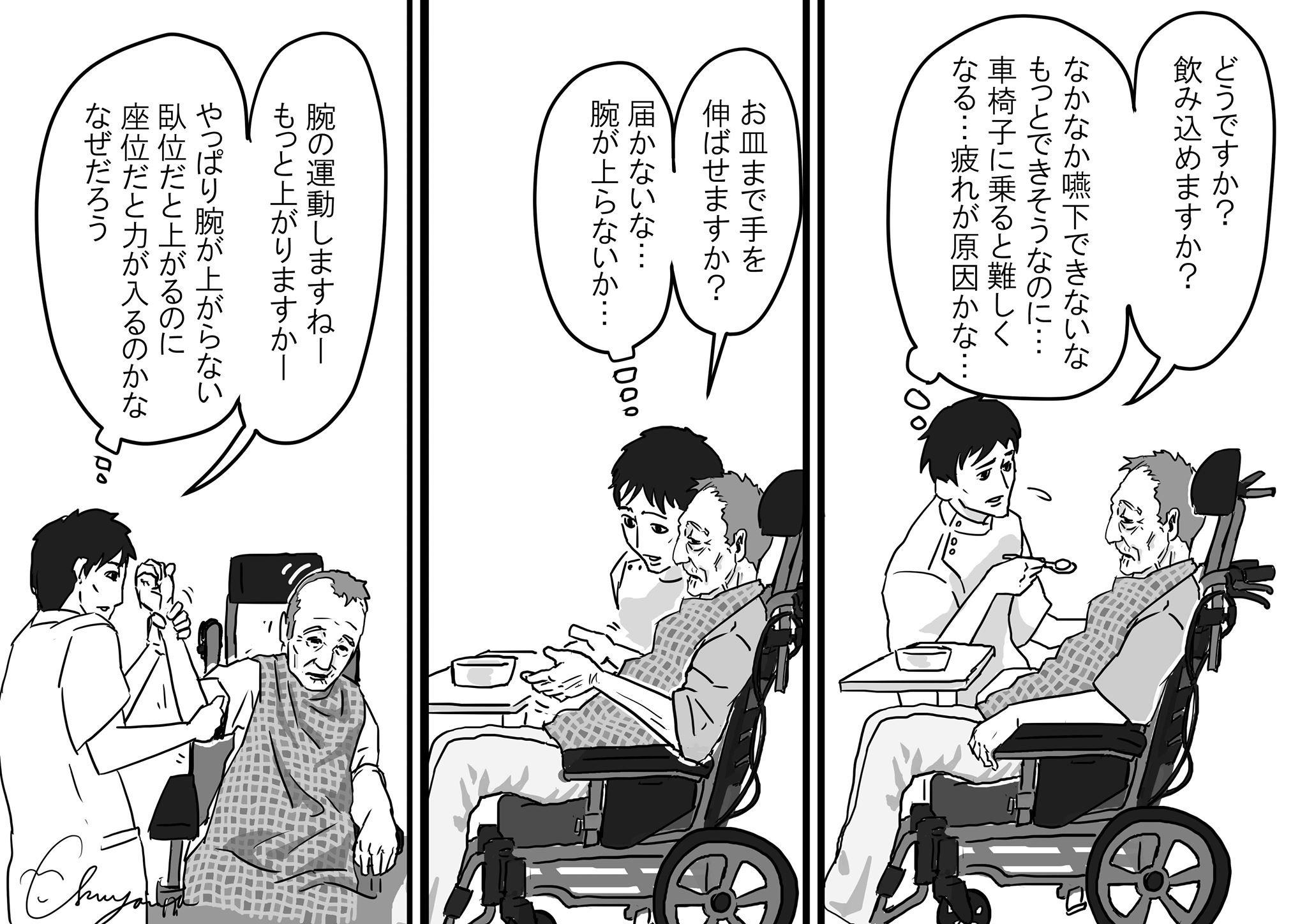

理学療法士×イラストレーター

医療・介護等の現場を、医療職種の胸の内まで分かりやすくイラストで伝える。

臨床で勤務する理学療法士だからこそ描ける作品を医療関係者等へ提供し、書籍・学会・福祉機器紹介PV等、様々な場面で用いられている。

問い合わせ先

Facebook https://www.facebook.com/Masaki.Fukuyama.PT

メール big.tree.of.truth@gmail.com

Twitter https://twitter.com/PT_Fukuyama

Instagram https://www.instagram.com/masaki.fukuyama