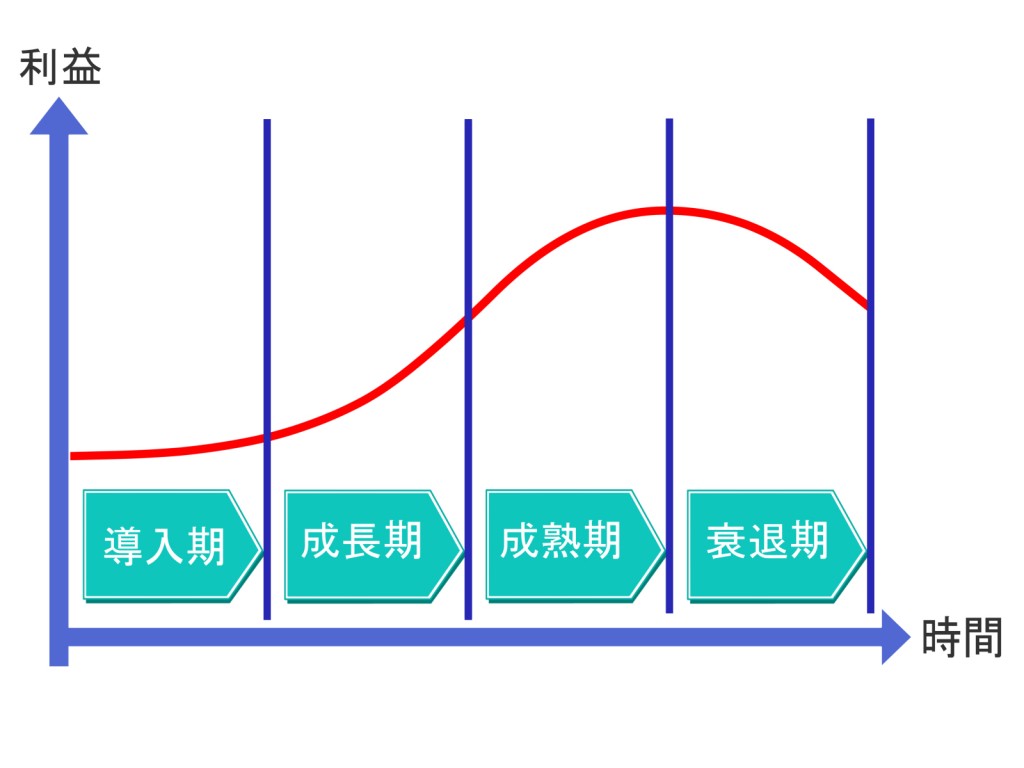

サービスはずっと売れ続けることは難しい。

サービスには人の一生のように寿命がある。 それを、製品ライフサイクルと呼ぶ(下図)。

リハビリテーション業界では 回復期は成熟期、通所リハビリ・訪問リハビリは成長期と言える。

回復期は整備目標をこえ,診療報酬上の評価も厳しくなっている。

そのため、競争が激化し、シェアーを奪いづらくなっている。

しかし、通所リハビリ・訪問リハビリは普及段階であり、これから急速に市場が拡大していくと考えられる。

当然、市場が拡大していくためライバル事業者も増えてくる。

そのため、いずれはシェアーの確保も厳しくなるため、成長期であってもマーケティングの努力を怠ってはいけない。

成長期では、競合に対して自社サービスの特徴をアピールするマーケティングコミュニケーション戦略を展開することが大切である。

つまり、徹底して自社サービスのブランド力を高めていくことが重要となる。

これにより、いち早く市場シェアの獲得を目指すのだ。

現在、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の80%以上は医療機関に勤めているが、2025年以降には60%程度になると考えられる。

セラピストはリハビリテーション業界の変化を察知し、働き方や自己研鑽の在り方を考えていかなければならない時代になったと言えるだろう。

執筆者 高木綾一  株式会社WorkShift 代表取締役

株式会社WorkShift 代表取締役

国家資格キャリアコンサルタント

リハビリテーション部門コンサルタント

医療・介護コンサルタント

理学療法士 認定理学療法士(管理・運営)(脳卒中)

呼吸療法認定士 修士(学術)

関西医療大学保健医療学部 助教

関西学院大学大学院 経営戦略研究科