医療機関や介護事業所の経営や運営が行き詰まっているところは多い。

筆者が全国でコンサルティングやセミナー講演をしていると、経営や運営に関する相談を受けることが多い。

その中でも、経営者と従業員の思いが「ずれている」ことに対する相談が多い。

理念やビジョンが経営者と従業員で共有されていないことにより、様々な軋轢が生じている事例が散見する。

しかし、現実的に経営者の理念やビジョンを全従業員に共有させることは難しい。

近年は、医療・介護分野は人材不足となっており、採用ハードルが下がっている傾向がある。

そのため、理念やビジョンの共有を採用の絶対条件にすることができない状況となっている。

理念やビジョンの共有よりも採用数に重きを置くほうが、人材不足を解消することができるからだ。

したがって、今の医療・介護現場は採用不足を解消することが重視されており、理念やビジョンを共有することが軽視されている状況と言える。

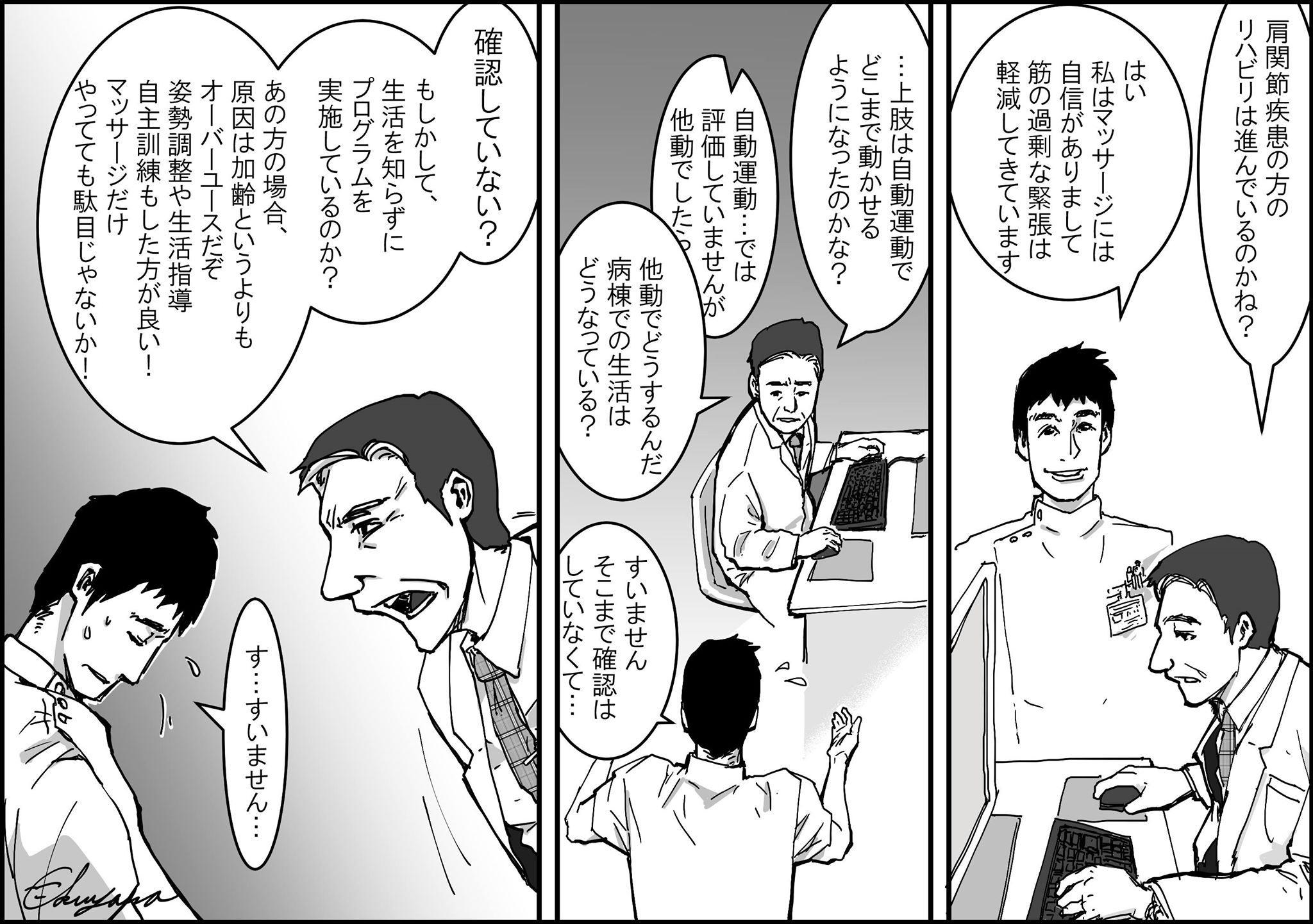

それでは、このような状況においてはどのようにマネジメントをしていけばよいのだろうか?

私は、経営者や管理者についてこのようにアドバイスをしている。

「経営者と管理職において理念・ビジョンの共有を第一に目指してください。それが出来ていれば、チーム全体として大きく揺らぐことはありません。しかし、経営者と管理職が理念・ビジョンを共有できなければ、一瞬で組織は崩壊に向かいます。まずは、経営者と管理者はコミュニケーションを密にして、そして、時に理念やビジョンが共有できない場合は、管理職の配置変えも必要となります」

経営者と管理者で理念やビジョンが共有されていれば、全従業員においても大きく理念やビジョンから外れた行動は生じにくい。

しかし、経営者や経営幹部は経済的観念については強く管理職に指導することが多いが、理念やビジョンの共有については怠っている人が多い。

また、理念やビジョンを共有することで管理職が離職することを恐れるため、理念やビジョンを共有を諦めている経営者すらいる。

しかし、経済優先・理念軽視は必ず甚大な医療・介護過誤や不正を生じさせる。

今一度、経営者と管理者で理念やビジョンが共有を真剣に考えていただきたい。

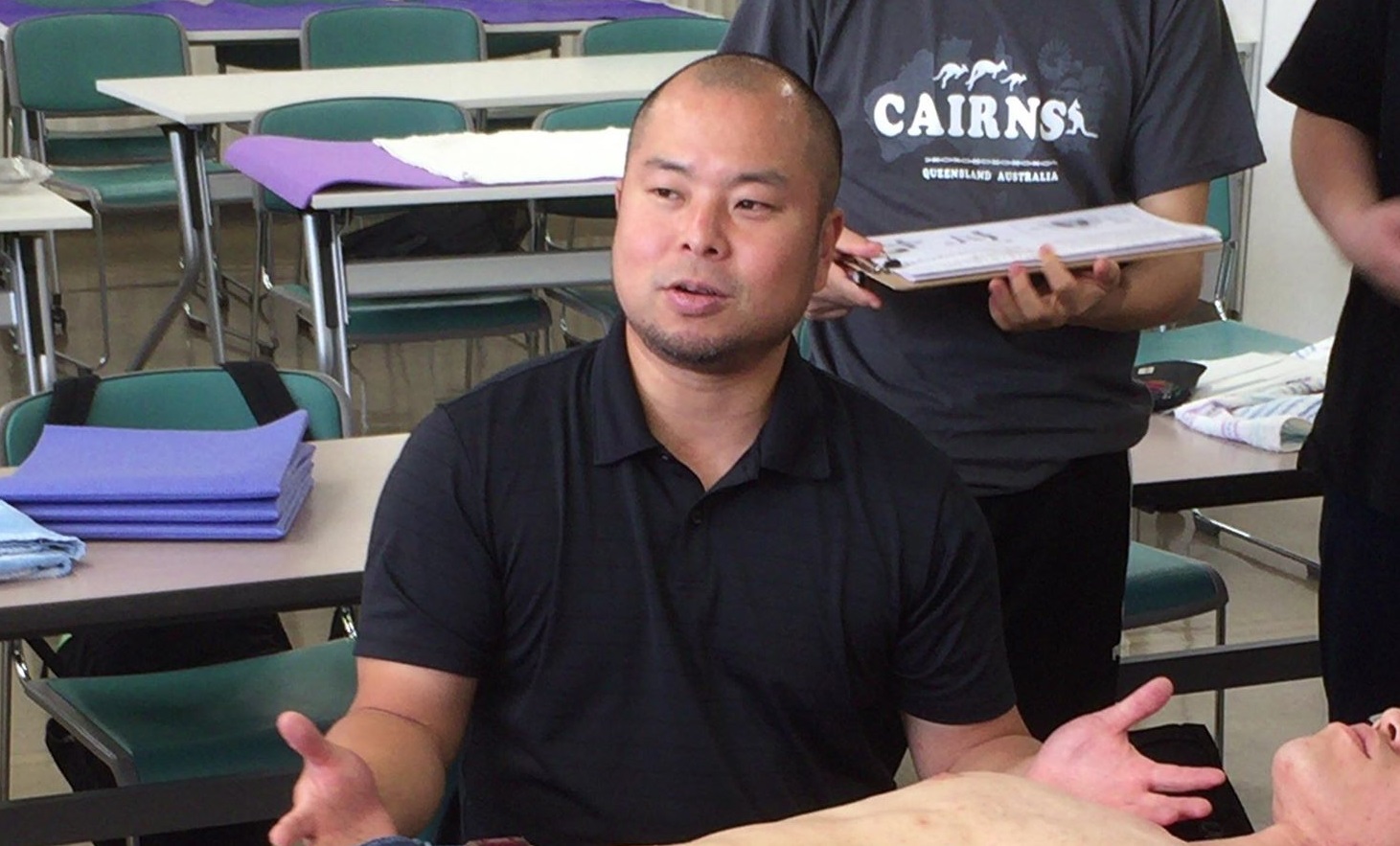

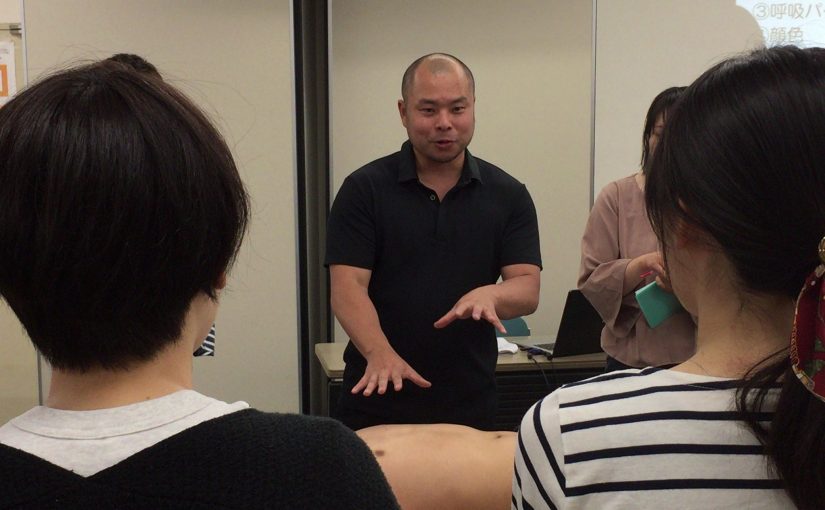

株式会社WorkShift 代表取締役

あずま整形外科リハビリテーションクリニック

国家資格キャリアコンサルタント

リハビリテーション部門コンサルタント

医療・介護コンサルタント

理学療法士

認定理学療法士(管理・運営)(脳卒中)

呼吸療法認定士

修士(学術/MA)(経営管理学/MBA)

関西医療大学保健医療学部 客員准教授