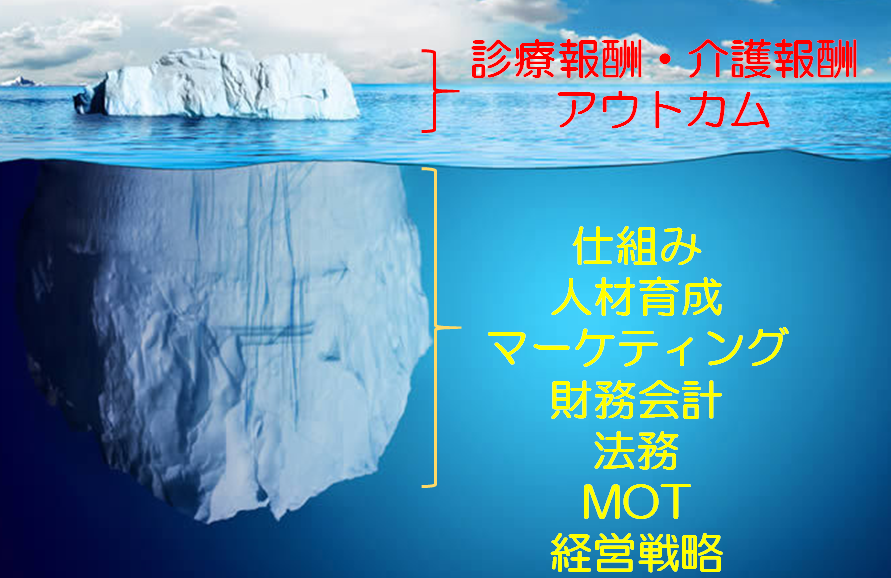

2018年度介護報酬改定の中でも最大の注目ポイントは「介護度改善に対するインセンティブ報酬」であろう。

首相官邸主導で行われた「未来投資会議」にて、安倍晋三首相が「要介護者の自立・回復を達成した事業所を評価する」旨の発言をしたことにより、要介護者の自立・回復が2018年度介護報酬改定の大きな焦点となった。

これまでリハビリテーションに関する政策は、急性期や回復期を中心に行われてきた。

人員要件や報酬単価は急性期や回復期は生活期と比較して遥かに充実している。

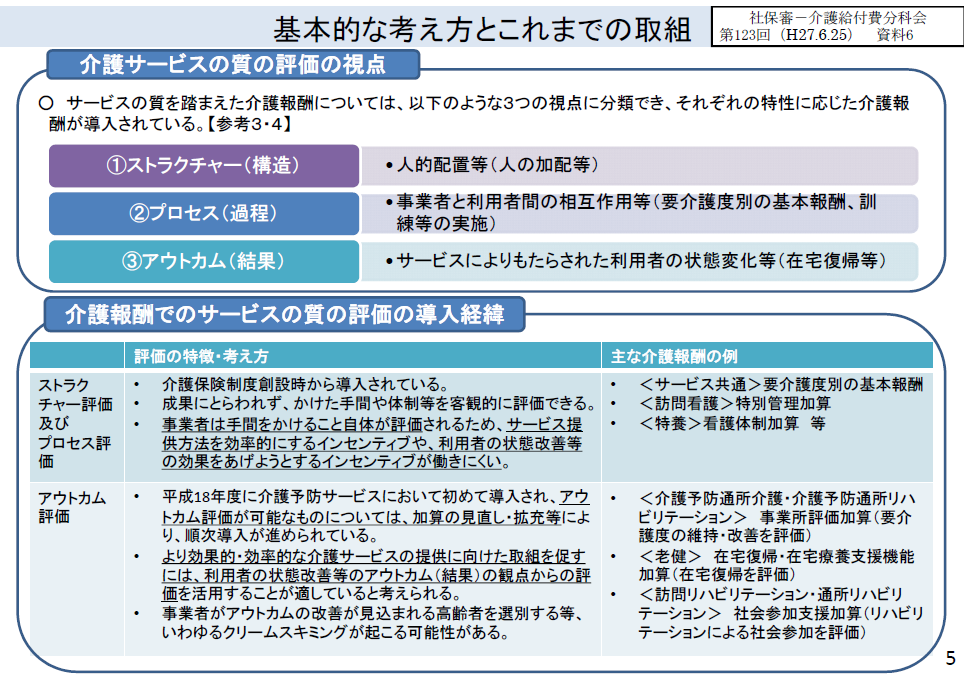

しかし、風向きが変わったのは通所リハビリテーション・訪問リハビリテーションに対して活動と参加の取り組みを評価する報酬が認められた2015年度介護報酬改定である。

「心身機能だけでなく、活動と参加の獲得が重要である」と言うメッセージが強く発せられた2015年度介護報酬改定であっが、2018年度介護報酬改定では「心身機能・基本動作・応用動作の改善が重要である」というメッセージが放たれることにになりそうだ。

活動と参加に関しては、生活における重要項目であることは間違いない。

そのため、2015年度改定の活動と参加への評価は、違和感なく業界に受け入れられている。

しかし、生活期において「心身機能・基本動作・応用動作の回復を求める」ことは、介護保険領域で働いているセラピストの中には、驚いている人も多いのが現状である。

要介護度の改善の必要性は、社会保障費の圧縮が主たる理由である(図1)。

日本経済新聞 2017年9月7日 朝刊

しかし、生活期における要介護度の改善は別の理由からも必要である。

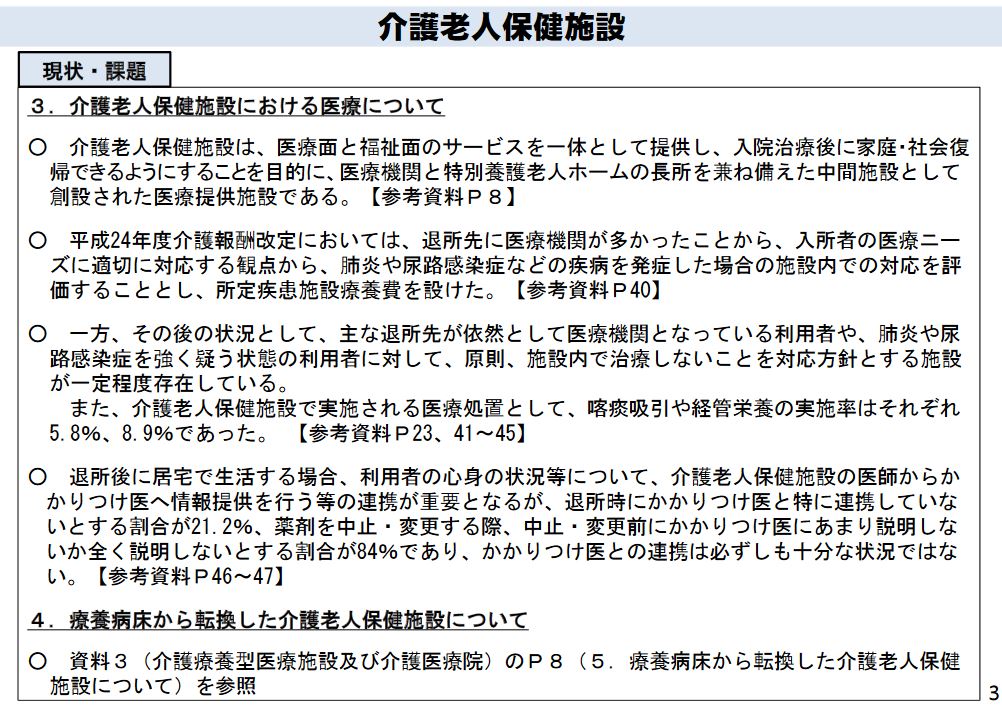

その理由は、入院医療の在宅復帰や在院日数の短縮により、回復の伸びしろのある方が多く在宅で生活をしている状況が加速しているからだ。

つまり、「在宅での回復=在宅回復期」が、急性期・回復後の利用者が増えていく時代には必要と言える。

そのため、今後、介護保険リハビリテーションにおける心身機能の改善は大きなテーマになる。

介護保険分野に勤めるセラピストは心身機能・活動・参加とすべての分野に精通しなければならない時代になった。

2018年はリハビリテーションの主流が入院医療から在宅医療へ転換する重要なターニングポイントになるのかもしれない。