かかりつけ医機能を評価するために、2018年度の前回診療報酬改定で新設された

機能強化加算の要件変更が2022年度診療報酬改定にて行われた。

現在の機能強化加算の内容は次の通りである。

目的

かかりつけ医機能を持つ診療所を評価する

点数

初診料の算定時に80点の加算が可能である

対象患者

初診料を算定する患者

届出要件

次のいずれかの届出を行っていること

① 地域包括診療加算

② 地域包括診療料

③ 小児かかりつけ診療料

④ 在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所に限る)

⑤ 施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所に限る)

このように加算や管理料を届けていれば自動的に算定できる加算であるため、「かかりつけ機能の強化」という実効性がない加算であると業界内では批判されていた。

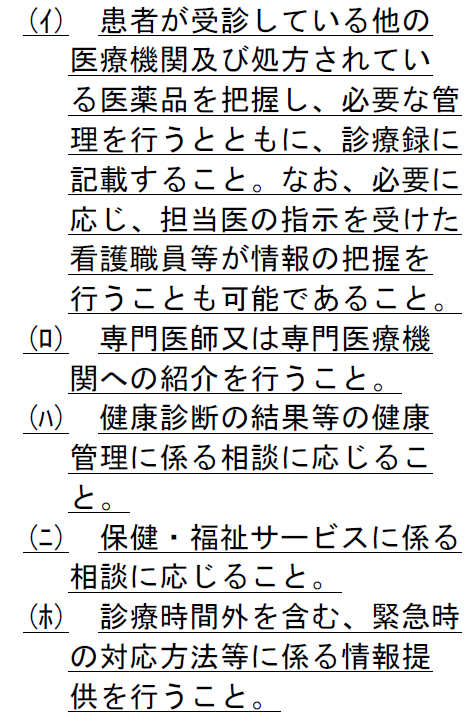

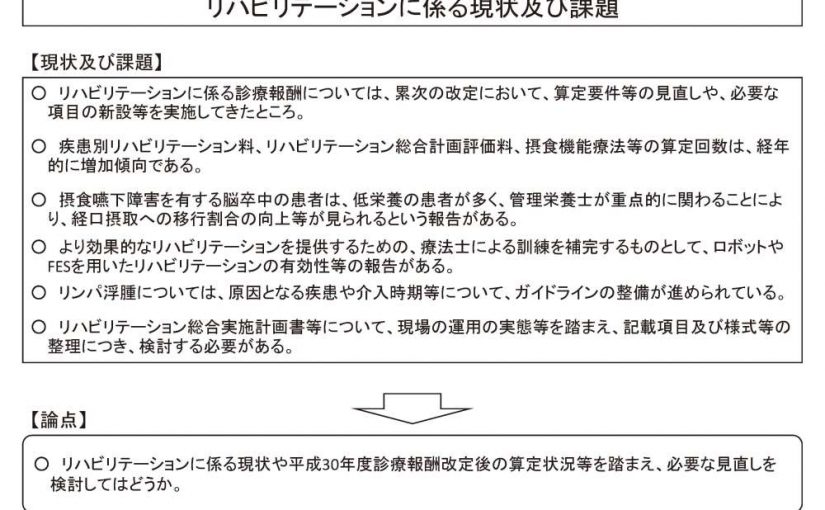

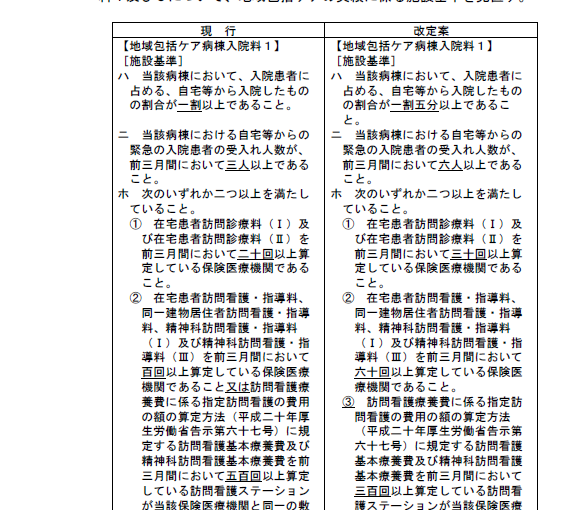

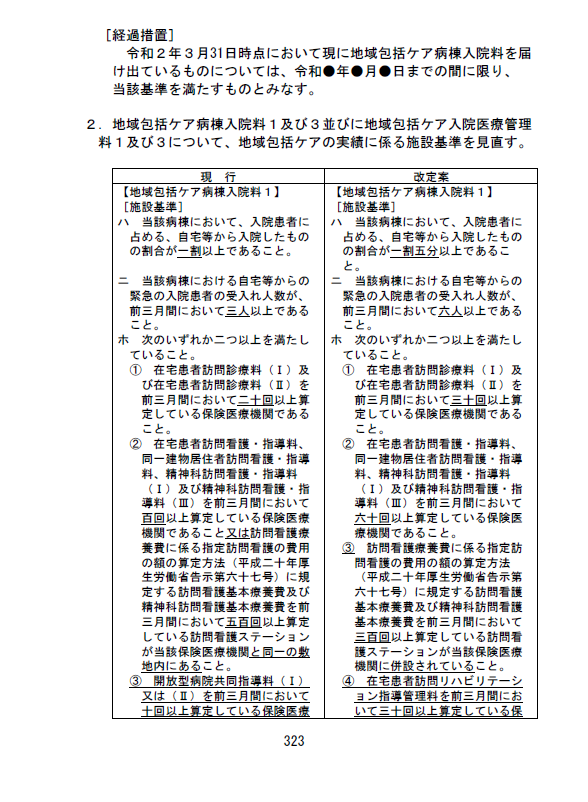

そのため、2022年度診療報酬改定では機能強化加算の要件が次のように強化された(下図)。

これらの詳細な内容について自院のホームページに明記することも求められている。

特に、他の医療機関における医薬品の把握や診療時間外の緊急対応については在宅医療を本格的に行っていない診療所にとってはハードルが高いものとなる。

また、上記の要件に加えて

直近1年間で「地域包括診療加算2の算定患者3人以上」「往診料・訪問診療料の算定回数合計が3人以上」のいずれを満たすこととの実績基準や常勤医師による「警察医との協力」「乳幼児健診の実施」「予防接種の実施」「地域ケア会議への出席」も要件化された。

今回の改定では、かかりつけ医として求められる具体的な機能が明記されたと考えられる。

特に、新型コロナの影響により在宅診療や予防接種の実施は重要なテーマとなっているため訪問診療料や予防接種の要件が設けられた。

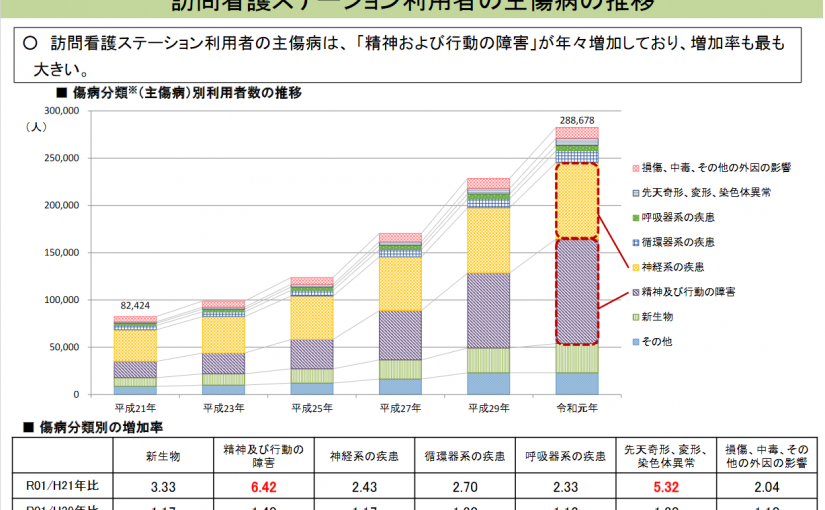

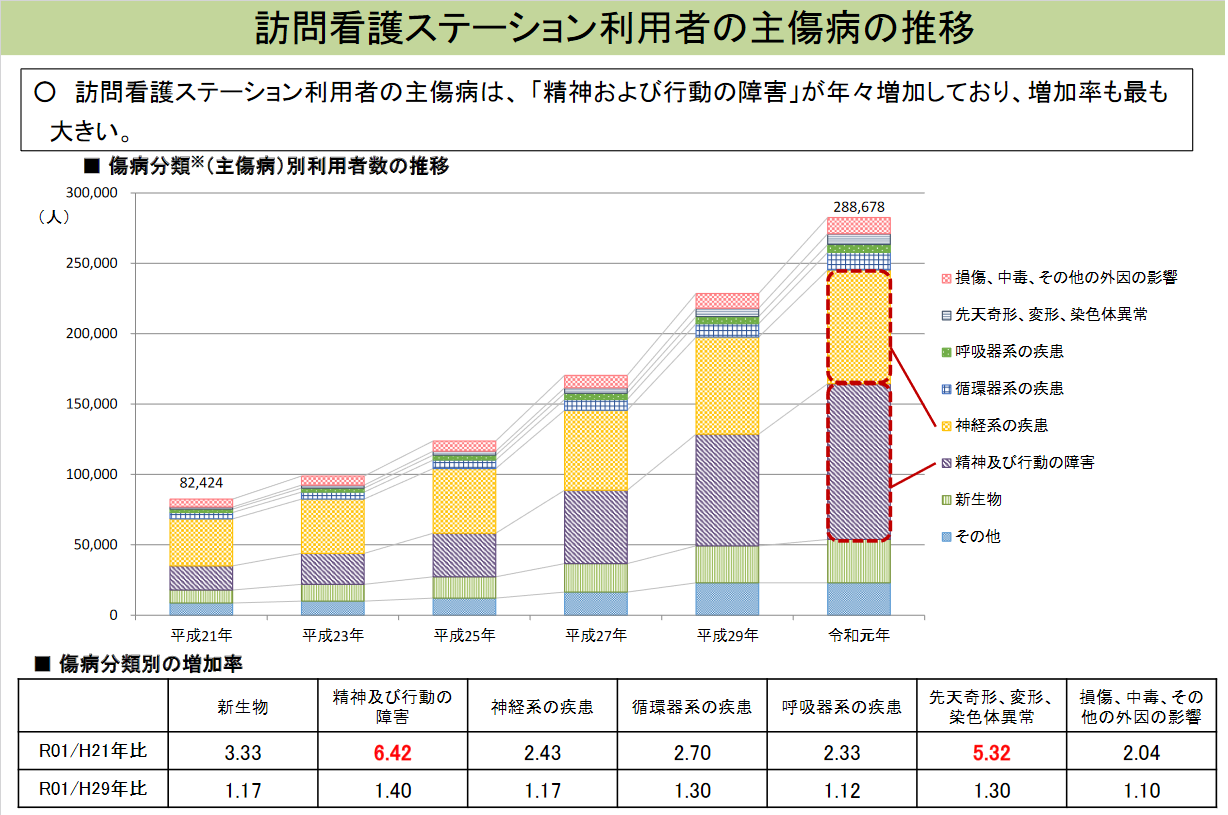

高齢化が伸展する日本では診療所の役割の強化は必須である。

今回の機能強化加算の要件の厳格化はかかりつけ医としての真価が問われる時代に入ったことを示唆すると言えよう。

投稿者

高木綾一

株式会社WorkShift 代表取締役

国家資格キャリアコンサルタント

リハビリテーション部門コンサルタント

医療・介護コンサルタント

理学療法士

認定理学療法士(管理・運営)

呼吸療法認定士

修士(学術・経営管理学)

関西医療大学保健医療学部 客員准教授