現在、全ての入院医療機関や老人保健施設に在宅復帰の要件が課せられている。

病院や施設より在宅で治療やケアを行った方が、ホテルコストや人件費のコストカットが可能あることから、社会保障費の削減には在宅復帰の推進が欠かせない。

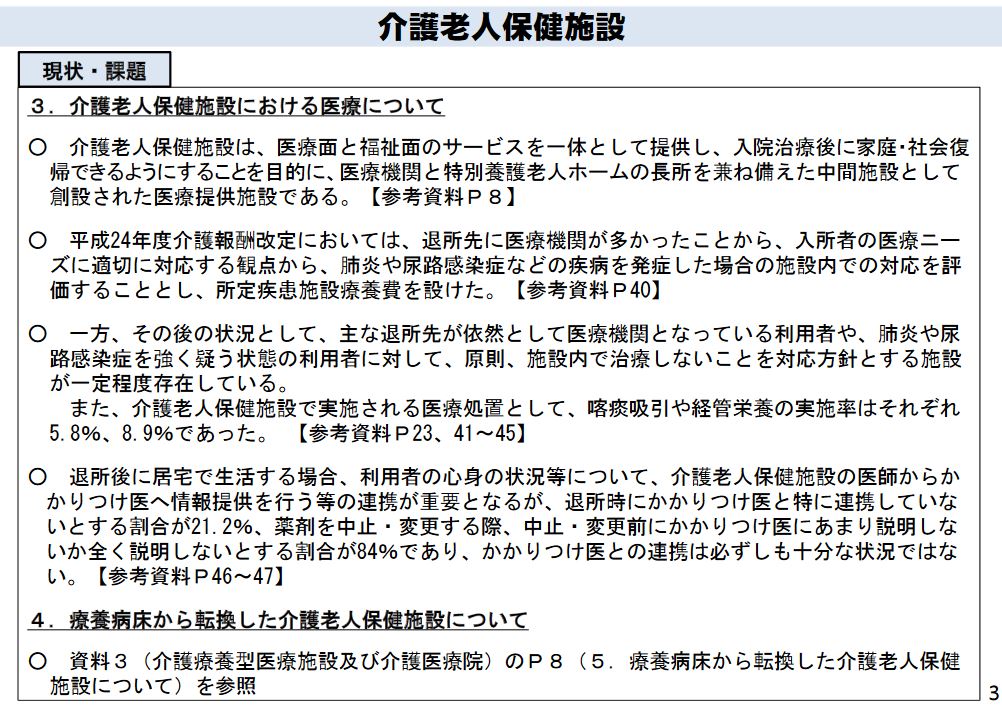

日本では、医療機関や施設に依存した治療やケアが長年行われていたが、2025年を前に政府は在宅復帰を急速に進めている。

今まで、在宅復帰に関する施策は以下のようなものが行われてきた。

①7:1病棟・回復リハ病棟・地域包括ケア病棟・療養病棟・老人保健施設の在宅復帰に対するインセンティブ報酬

②退院支援加算・退院前訪問指導・退院時共同指導料などの後方連携を主体とする加算

これらの取り組みは後方連携を強化するものである。

後方連携は退院先での療養やリハビリテーションを円滑に進めるためにも重要であることが様々な調査からわかっている。

しかし、後方連携を強化しても在宅復帰が難しい患者や利用者は多い。

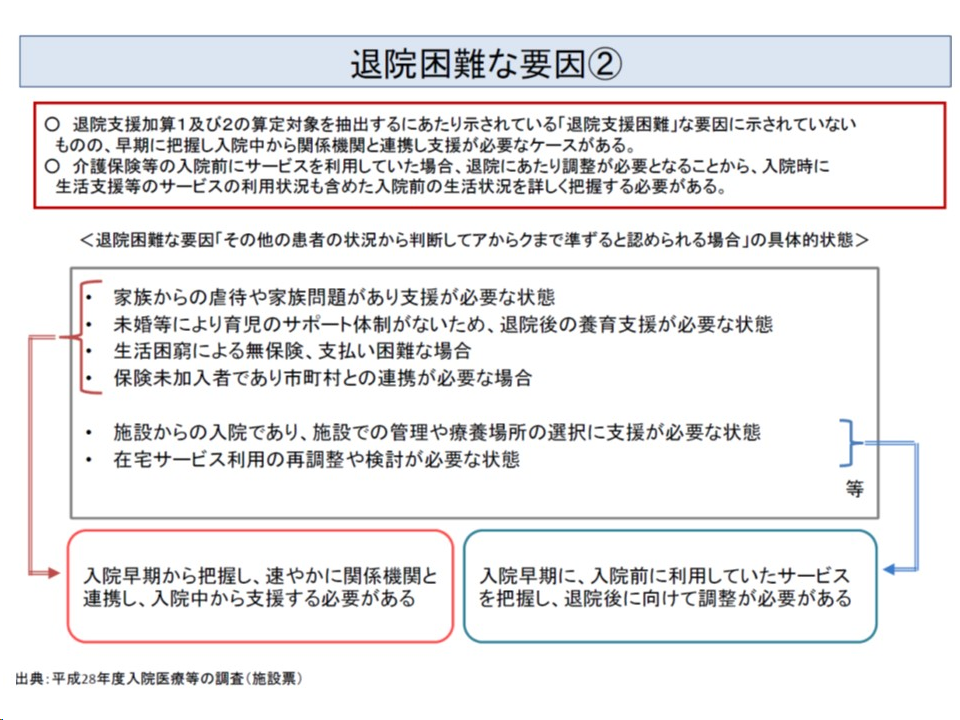

中央社会保険医療協議会は、次のような資料を提示している。

この資料は、入院前からの支援が必要である患者や利用者像を明示している。

このような事例に対応するためには、後方連携のみならず、前方連携が必要であるとの意見が出ている。

この意見を受けて、2018年度診療報酬・介護報酬改定同時改定では、PFMの本格的な導入が予定されている。

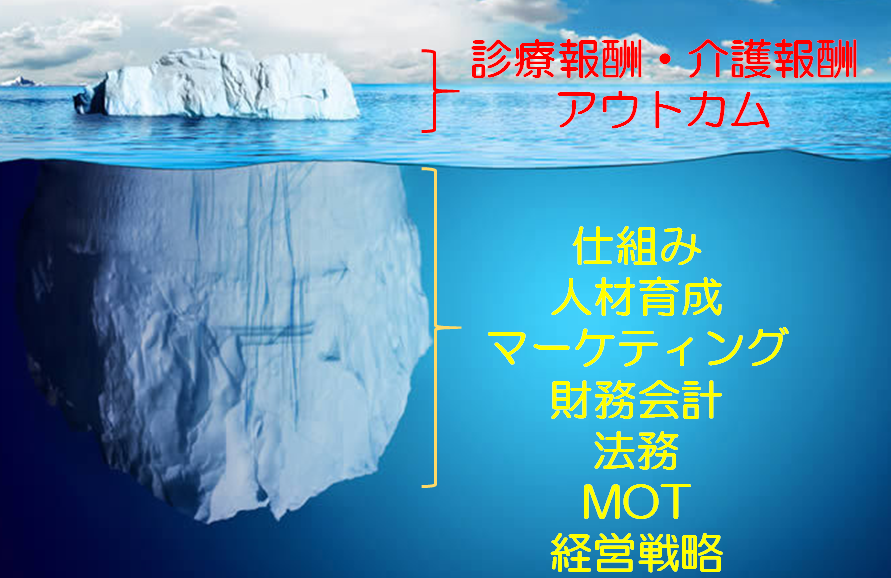

PFM(Patient Flow Management)とは

入退院マネジメント強化の手法で、平均在院日数の短縮、病床稼働率の向上、新入院患者数の増加、救急搬送患者の受け入れ数拡大、手術件数増、在宅復帰率の向上などに効果がある。

さまざまな理由で退院の困難な症例に対し「医療ソーシャルワーカー(MSW)による退院先探し」という従来型の退院調整ではなく、病院全体のチーム医療により患者をどうマネジメントか問われている。

入院コーディネート・ベッドコントロール・退院支援/退院調整などの入退院マネジメント強化を通じて収益性を飛躍的に向上する手法「PFM」が次期診療報酬改定で注目されている。

最大の特徴は、入院前から退院後を見据えた支援を行うことで、ソーシャルワーカーだけでなく、看護師、理学療法士、作業療法士、薬剤師、管理栄養士などが入院前から関わることである。

「在宅復帰」支援は新次元に突入する。

今後は、入院前からの支援という新しい取り組みが今後着目される。