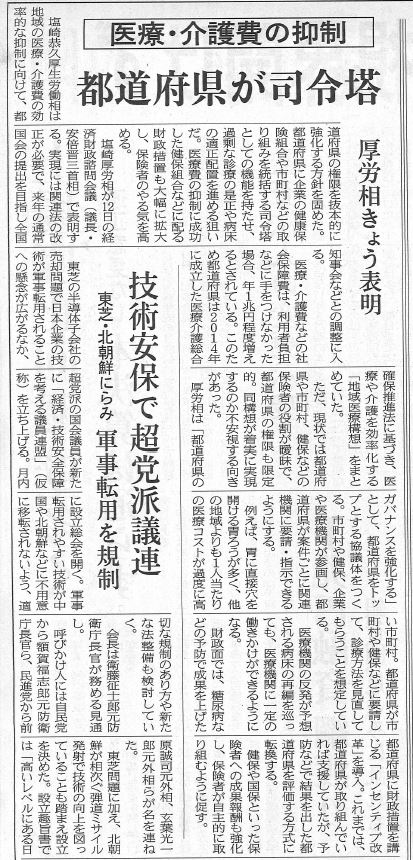

2017年4月12日 日本経済新聞に 「医療・介護費の抑制 都道府県が司令塔」という記事が掲載された。

医療や介護にかかわる費用の抑制は、小泉政権以来の政府の命題になっており、診療報酬改定・介護報酬改定にて費用の抑制を図ってきた。

しかし、急性期病床や通所介護の増加、リハビリテーション医療費の高騰、モラルハザードによる不正請求など様々な事象は止まることはなく、診療報酬改定と介護報酬改定による政策誘導だけでは限界があることは否めない状況である。

そこで、政府は都道府県の権限を強化し、財政的インセンティブを用いて各地域の医療・介護費の抑制を実現する施策に打って出る。

都道府県の権限により行われる施策は次のようなものが挙げられる。

地域医療構想に基づく病床削減

生活習慣病予防の成果に基づく、財政的インセンティブ

介護度の改善に基づく、財政的インセンティブ

2018年度診療報酬改定・介護報酬改定はこの都道府県の権限強化の影響を強く受けたものになる。

医療提供量の少ない急性期病床や療養病床

稼働率の低い回復期リハビリテーション病棟

サブアキュートの機能の乏しい地域包括ケア病棟

お預かり型漫然サービスの通所リハビリテーション等は

都道府県から嫌われる医療機関、事業所になるため、診療報酬・介護報酬において、評価が下がるのは必至である。

一方で、都道府県にも課題は多い。

行政には、医療や介護分野の現場に長けた人が少ないのが実情である。

医療・介護制度には長けていても、現場のことはよくわからないという行政担当者が多い。

したがって、行政担当者のレベルによって、都道府県ごとの施策にも大きな差が生まれるのは容易に想像ができる。

2017年4月より始まった通所介護と訪問介護の「介護予防・日常生活支援総合事業」は、都道府県ごとの質の差が露呈しており、行政担当者の能力が重要であることを示している。

都道府県の権限が強化されることにより、地域包括ケアシステムはより難しい次元に突入したと言える。

行政が求めるアウトカムが市場の評価の一つなるため、医療や介護の現場にはより一層のアウトカム志向が求められる。