2024年度は診療報酬・介護報酬の同時改定が行われる。

今回は、介護報酬改定の中でも通所リハビリの改定内容を予想してみたい。

居宅サービスの中でも、通所リハビリの収支差率は低い。

※収支差率・・利益がどれだけ出ているかを測る指標

令和元年のデータでは

訪問介護 2.6%

訪問看護 4.4%

訪問リハ 2.4%

通所リハ 1.8%

となっており、通所リハビリが特に厳しい経営状態であることが伺える。

介護保険制度開始以来、通所リハビリの「通所介護化」は一般化しており、通所リハビリと通所介護の区別がつかない人も多いのではないだろうか。

そのため、厚生労働省は通所介護とは異なる機能を持つ通所リハビリを実現するために、近年、様々な加算が新設している。

しかし、設定された加算に対応できない通所リハビリが多いため、通所リハビリの収支差率が低下していると考えられる。

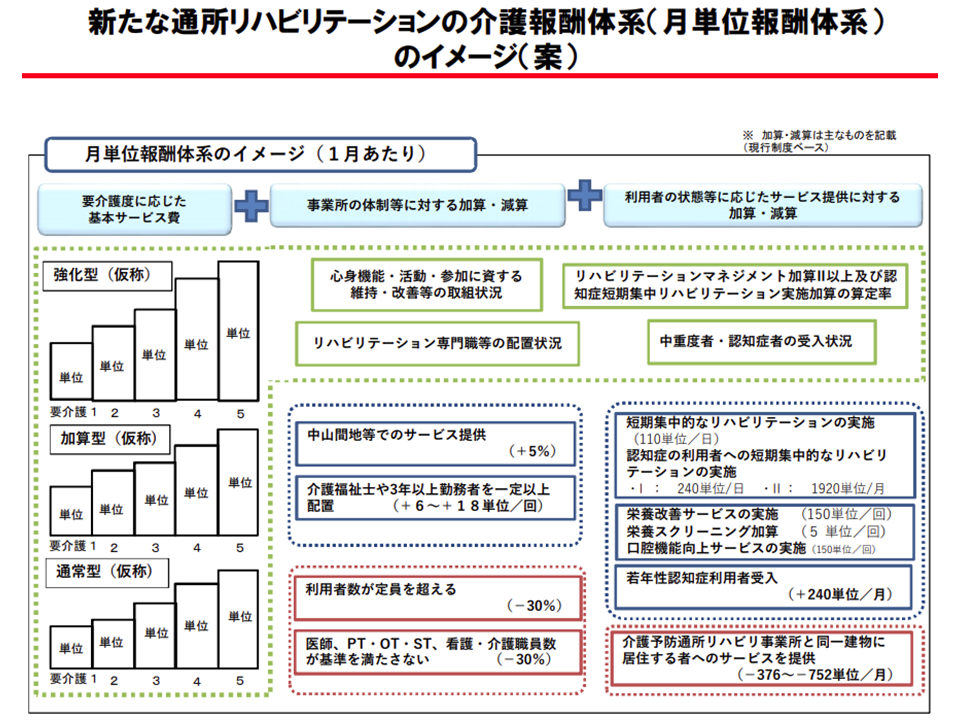

このような背景を受けて、2021年度介護報酬改定の議論では厚生労働省は通所リハを「月単位の包括基本報酬」に移行することを提案した(図1)。

加算算定を極めて積極的に行う【強化型】

加算算定を相当程度行う【加算型】

加算算定をしない【通常型】

の3類型を設け、強化型>加算型>通常型の順で基本報酬に差をつけることが検討されている。

これは、現在、介護老人保健施設に導入されている5区分の基本報酬制度と考え方は全く同じである。

介護老人保健施設の5類型の機能分化は非常にうまくいっており、厚生労働省もこの成功体験より通所リハビリにも積極的に機能分化を推進すると考えられる。

通所リハビリの機能分化の類型は加算算定の有無が大きく影響すると考えられる。

リハビリテーションマネジメント加算

移行支援加算

生活行為リハビリテーション実施加算

短期集中リハビリテーション加算

入浴介助加算2

科学的介護推進体制加算

などの算定は上位区分に必須となるだろう。

また、これ以外にADL維持向上・病院との連携・セラピストの配置数なども上位区分の評価となる可能性がある。

このように機能分化の類型が定められることにより、通所リハビリは間違いなく二極化すると考えられる。

二極化することで通所リハビリ事業の撤退を考える事業所も出てくると考えられる。

2024年度介護報酬改定では通所リハビリに修羅場が訪れることだろう。

投稿者

高木綾一

株式会社WorkShift 代表取締役

国家資格キャリアコンサルタント

リハビリテーション部門コンサルタント

医療・介護コンサルタント

理学療法士

認定理学療法士(管理・運営)

呼吸療法認定士

修士(学術・経営管理学)

関西医療大学保健医療学部 客員准教授