令和2年6月1日に「改正 労働施策総合推進法」が施行された。

中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置は、令和4年4月1日から義務化され、医療機関・介護事業所もパワーハラスメント防止措置の実行が必要となった。

職場におけるパワーハラスメントの定義は以下のように定められている。

①優越的な関係を背景とした言動

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

③労働者の就業環境が害されるもの

①②③の全てを満たす行為をパワーハラスメントと言う。

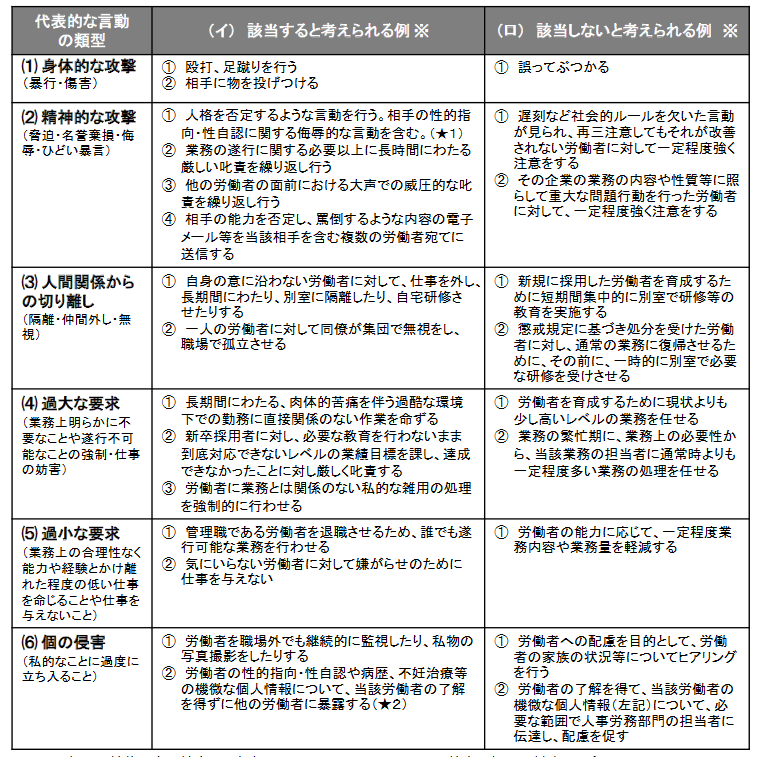

具体的には次のような行為が該当する。

①身体的攻撃:暴行・傷害

②精神的攻撃:侮辱・名誉棄損

③人間関係遮断:無視・仲間外れ

④過大な要求:遂行不能な業務量

⑤過小な要求:誰にでもできる業務を嫌がらせ行為として命令する

⑥個の侵害:プライベートなことへの立ち入り

医療機関や介護事業所は他の業種に比べて次のような理由からパワーハラスメントが発生しやすいと言われている。

人の人命や人生を預かる業務があるためミスが許されないことが多い。

対人支援サービスが業務の中心であるため感情への負担が大きい。

人材不足の現場ではストレスが多く、交感神経が亢進している。

狭い専門職集団であるため、逃げ場がない。

マネジメントが軽視する職場が多い。

確かに、筆者も様々な医療機関・介護事業所にコンサルタントとしてかかわっている時に、パワーハラスメントの現場に立ち会うことが多い。

パワーハラスメントが多い職場では、「医療や介護の現場ではパワーハラスメント発生してしまうことを前提としたマネジメント」が機能していないことが多い。

最も最悪なのは、マネジメントを司る経営者や管理職が自らパワーハラスメントを行っている場合である。

この場合、パワーハラスメント防止措置に関するマネジメントが行われる可能性は低く、もし行われても実効性を伴いことは皆無である。

パワーハラスメント防止措置に最も重要な取り組みは経営者や管理者の意識改革である。

そのために,第一にやるべきことは「パワーハラスメントに対する自社の方針を決定すること」である。

職場におけるパワーハラスメントにあたる内容

パワーハラスメントを行ってはいけないという方針

を社内に明示する。

その上で、パワーハラスメントを行った者への罰則を就業規則などの文書に示し、社員に周知する。

もちろん、経営者や管理職がパワーハラスメントを行った場合も厳正に対処するとも伝える。

これにより、会社がパワーハラスメント防止措置に本気であることが伝わる。

また、パワーハラスメントと指導の線引きに関しても社内で周知徹底する必要がある。

パワーハラスメントを恐れて、通常の業務上の指導が滞ってはいけない。

そのためには、パワーハラスメントと指導の線引きを常に認識する必要がある。

- 業務上明らかに必要のない行為

- 業務を達成するための手段として不適切な行為

- 業務の目的を大きく逸脱した行為

- 行為回数、行為者の人数等が、社会常識に照らして許容される範囲を超えている行為

これらに当てはまる行為はパワーハラスメントと認定される可能性が高い。

2019年には厚生労働省がパワーハラスメントと指導の線引きに関して事例を示している(下図)。

パワーハラスメントと指導を明確に線引きして業務指導に当たる必要があり、これらの内容を経営者や管理職は特に理解する必要がある。

パワーハラスメントが横行する職場

パワーハラスメントと恐れて必要な指導が滞る職場

どちらの職場も生産性が低く、人間関係がギスギスしているだろう。

今回のパワーハラスメント防止法を契機に、医療機関・介護事業所の対応が進むことを期待している。

投稿者

高木綾一

株式会社WorkShift 代表取締役

国家資格キャリアコンサルタント

リハビリテーション部門コンサルタント

医療・介護コンサルタント

理学療法士

認定理学療法士(管理・運営)

呼吸療法認定士

修士(学術・経営管理学)

関西医療大学保健医療学部 客員准教授