日本企業の寿命は平均23年と言われている。

一方で日本人が働く期間は50年前後と言われている。

つまり、働く期間より企業寿命の方が短い。

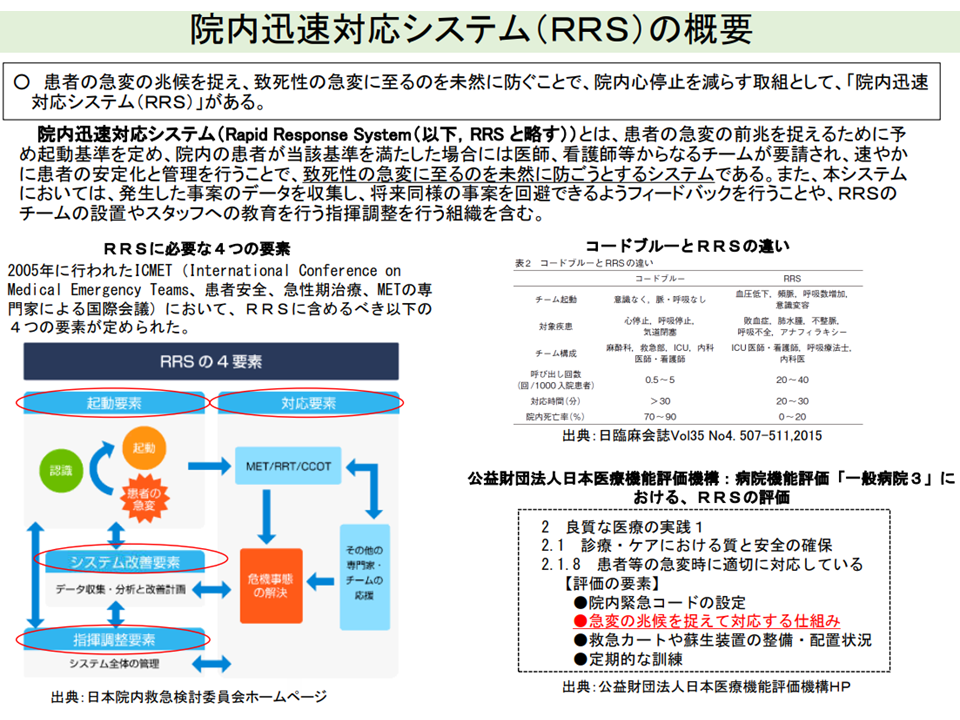

さらに、診療報酬改定・介護報酬改定が厳しくなっている現代では、医療機関・介護事業所の企業寿命は徐々に短くなっており、加えて2019年以降新型コロナウイルスの蔓延により小規模の医療機関や介護事業所の倒産や買収が増加している。

これらのことから言えることは、これからの時代において「所属先企業に依存した働きは明らかに危険である」と言うことである。

自分の能力を高めずに、所属先企業に依存した働き方をしていると、突然の倒産や買収などが生じた時に、転職等の対応を円滑に行うことが出来ず、厳しい労働環境に追い込まれる可能性が高い。

所属先に依存しない働き方を実現する手段として、セルフマーケティングが有効である。

セルフマーケティングとは、「自分の価値を構築し、市場と取引する能力」である。

簡単に言えば、「誰に何を供給するか?」と言うことである。

この場合、「誰」というのは、企業、個人、地域、自社組織、行政等である。

これらの対象者はニーズやウォンツを顕在的にも潜在的にも有している。

ニーズとは、不足している状態から渇望される欲求である。

ウォンツとは、ニーズから渇望された欲求を満たすものである。

つまり、セルフマーケティングを実施するためには「企業、個人、地域、自社組織、行政等がどのようなニーズやウォンツを有しているのかを知る」意識が絶対条件である。

ニーズやウォンツを知ることが出来れば、そこに提供するべき「サービス」があるはずである。

その「サービス」を、無形・有形として生み出すことを「価値」と言う。

「自分の価値を構築し、市場と取引する能力」を磨くことによって、個人の市場価値が向上し、組織や市場から必要とされる能力(エンプロイアビリティー)が格段に高まり、転職が容易となる。

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの医療系の国家資格を有する人には、国家資格を取得することで「市場からの価値が得られたと勘違いする人」が多い。

毎年、国家資格の有資格者が大量に出現する現代では、国家資格自体の価値は低下している。

現に、理学療法士、作業療法士の年収はこの20年間、上がっていない。

今の時代ほど「セルフマーケティングが必要な時代はない」と言えよう。

投稿者

高木綾一

株式会社WorkShift 代表取締役

国家資格キャリアコンサルタント

リハビリテーション部門コンサルタント

医療・介護コンサルタント

理学療法士

認定理学療法士(管理・運営)

呼吸療法認定士

修士(学術・経営管理学)

関西医療大学保健医療学部 客員准教授