近年、中小病院や診療所における外来の運動器疾患リハビリの査定や返戻が増えています。

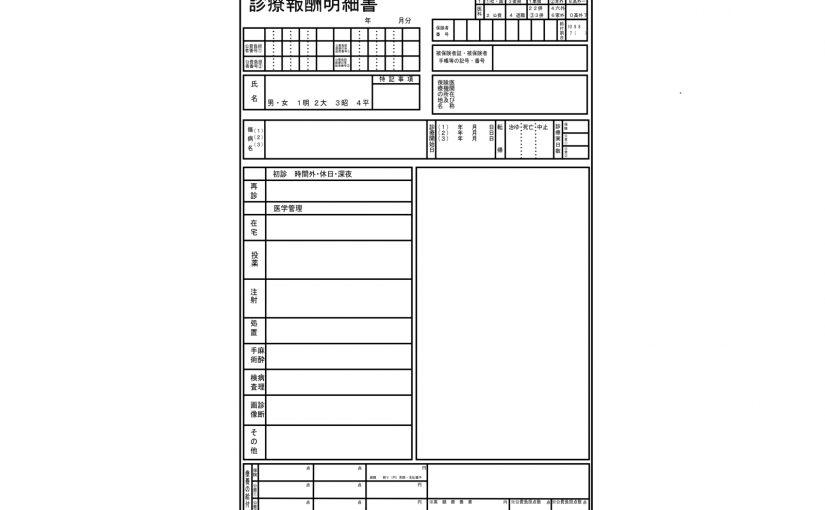

査定とは

医療機関の請求に対し、審査側が不適当と判断した項目の内容を修正(減額・減点など)し、調整された額で支払いが行われること

返戻

医療行為の適否が判断し難い場合に、審査側が一方的にレセプト自体を差し戻すこと

特に以下にようなケースで、査定や返戻が行われることが目立っています。

①運動器リハビリの2単位以上

術後や外傷の病名ではない場合に2単位以上の請求が査定・返戻される。

特に変形性膝関節症などの変性疾患では2単位以上の請求が査定・返戻される。

②85歳以上の方への運動器リハビリ

85歳以上の方への運動器リハビリは単位数が増えれば増えるほど、査定・返戻される傾向がある。

4単位以上は特に認められにくいことが多いが、術後であれば6単位の請求は通ることが多い。

③腱鞘炎、ばね指、テニス肘・アキレス腱炎などの過用や炎症性疾患

炎症性疾患にてADLの低下が著しくないと判断された場合、消炎鎮痛処置が適当が判断されることが多い。

④消炎鎮痛処置と疾患別リハビリを併用している場合

一つの医療機関で消炎鎮痛処置と疾患別リハビリを併用している場合、「消炎鎮痛処置のみで充分である」と判断され、疾患別リハビリが返戻される傾向がある。

⑤病名転がしをしている場合

算定上限日数の150日を迎えるタイミングで病名を変更している場合、個別指導にて相当数の人数のレセプトが返戻された事例が全国各地で認められている。

安易な病名変更は、審査機関で捕捉されていることを認識するべきである。

適正な保険診療(公平性・信頼性)を確保していくことが、公的医療保険制度の機能を守るために極めて重要であることから、医療機関における疾患別リハビリの請求は診療報酬ルールに則り正確に行うべきである。

投稿者

高木綾一

株式会社WorkShift 代表取締役

国家資格キャリアコンサルタント

リハビリテーション部門コンサルタント

医療・介護コンサルタント

理学療法士

認定理学療法士(管理・運営)

呼吸療法認定士

修士(学術・経営管理学)

関西医療大学保健医療学部 客員准教授