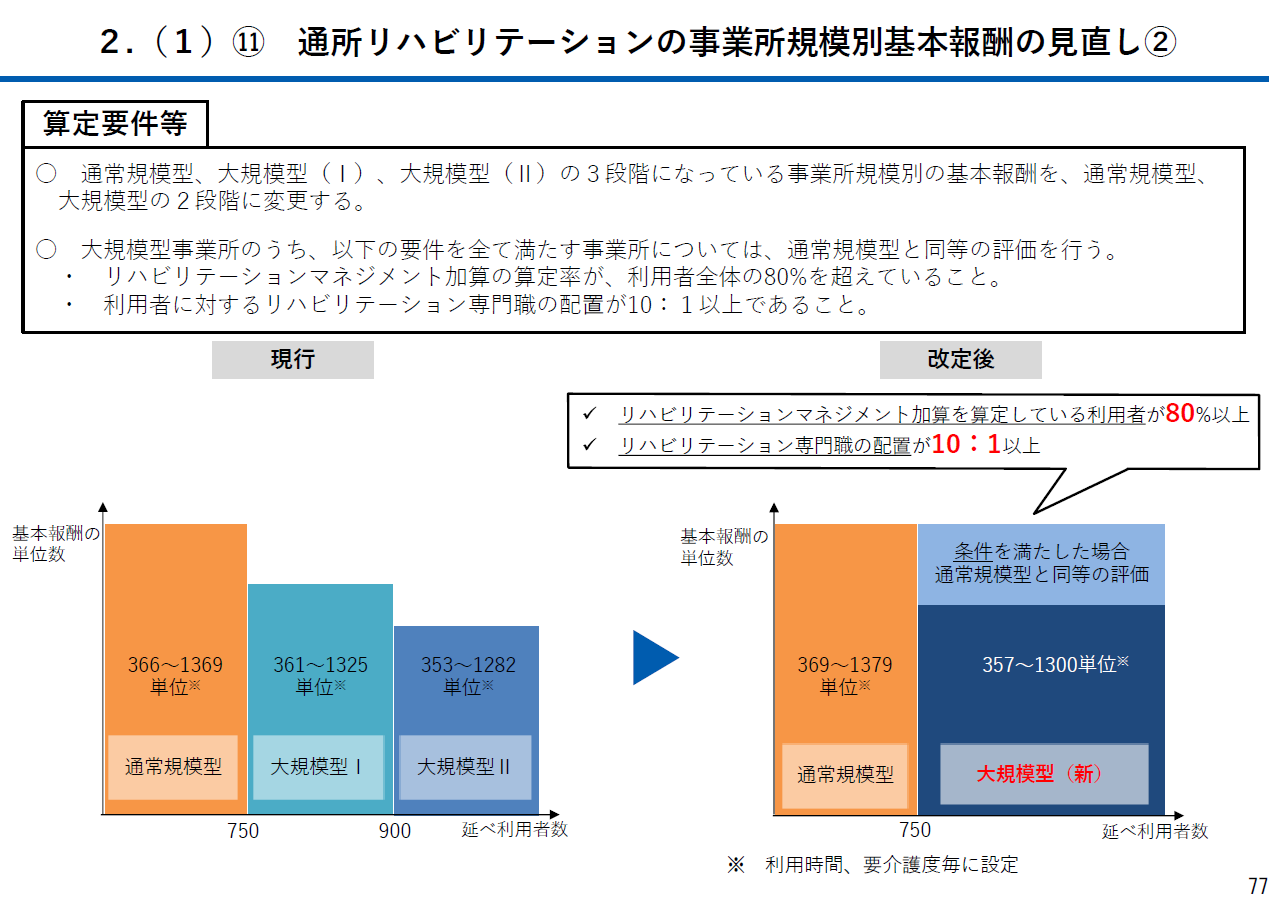

2024年度介護報酬改定では、通所リハビリに大きな改定が行われた。

通所リハビリは月間利用者の延べ人数により、通常規模・大規模Ⅰ・大規模Ⅱと区分されそれぞれに基本報酬が定められていた。

介護保険発足当時より、時間単位の報酬は通常規模が最も高く、大規模Ⅱが最も低く設定をされている。

これは利用者の人数が多い大規模では、通常規模と比較して、スタッフの数が増加し、効率よくケアができることから人件費の圧縮が可能であることや、通常規模の方が利用者人数が少ないことから、個別ケアが出来ていると言う考えより、大規模より通常規模の基本報酬が高い設定になっていた。

しかし、近年、介護報酬改定において大規模事業所を優遇する政策が行われている。

介護保険事業所のスタッフの数が多い方が

①スタッフの急な休みや退職が生じてもサービスを継続することができる

②様々な加算の算定に必要な取り組みが行いやすい

③スタッフの負担軽減が可能となるためワークライフバランスが実現しやすい

と考えられている。

大規模化が優遇される近年の介護報酬改定において、通所リハビリは通常規模が大規模より報酬において優遇されると言う矛盾が生じてた。

このため、今回の改定では、大規模型が一定の要件を満たせば、通常規模の報酬算定が出来るというウルトラCのような改定が行われた(図1)。

図1 大規模型の報酬見直し

図1 大規模型の報酬見直し

要件は以下の通りである。

1)リハビリテーションマネジメント加算の算定率が、利用者全体の80%を超えていること。

2)利用者に対するリハビリテーション専門職の配置が10:1以上であること。

この2つ要件は、リハビリ機能に強くこだわったものであることから、通所リハビリの本来の機能を求めていると言えよう。

別の味方をすれば、大規模でありながら、リハビリ機能を充分に果たすことが出来ない通所リハビリには未来がないと言っても過言ではない。

2009年に通所リハビリの短時間(1~2時間)が認められた時より、通所リハビリは在宅回復期に位置付けられたと筆者は考えている。

しかし、現在もリハビリ機能が低いため、在宅回復期の役割が果たせない通所リハビリは存在する。

レスパイトの受け入れが中心

要支援者の利用者が大半を占める

リハビリ職種が1名しか配属されていない

リハマネ加算の算定率が低い

などはその典型例である。

今回の改定は通所リハビリの報酬にダイレクトに影響する内容であるため、一定数の通所リハビリがリハビリ機能の強化に動き出すインセンティブとなる。

しかし、このような状況でも改革ができない通所リハビリは今後の介護報酬改定でさらに厳しい状況に陥るだろう。

投稿者

高木綾一

株式会社WorkShift 代表取締役

国家資格キャリアコンサルタント

リハビリテーション部門コンサルタント

医療・介護コンサルタント

理学療法士

認定理学療法士(管理・運営)

呼吸療法認定士

修士(学術・経営管理学)

関西医療大学保健医療学部 客員准教授

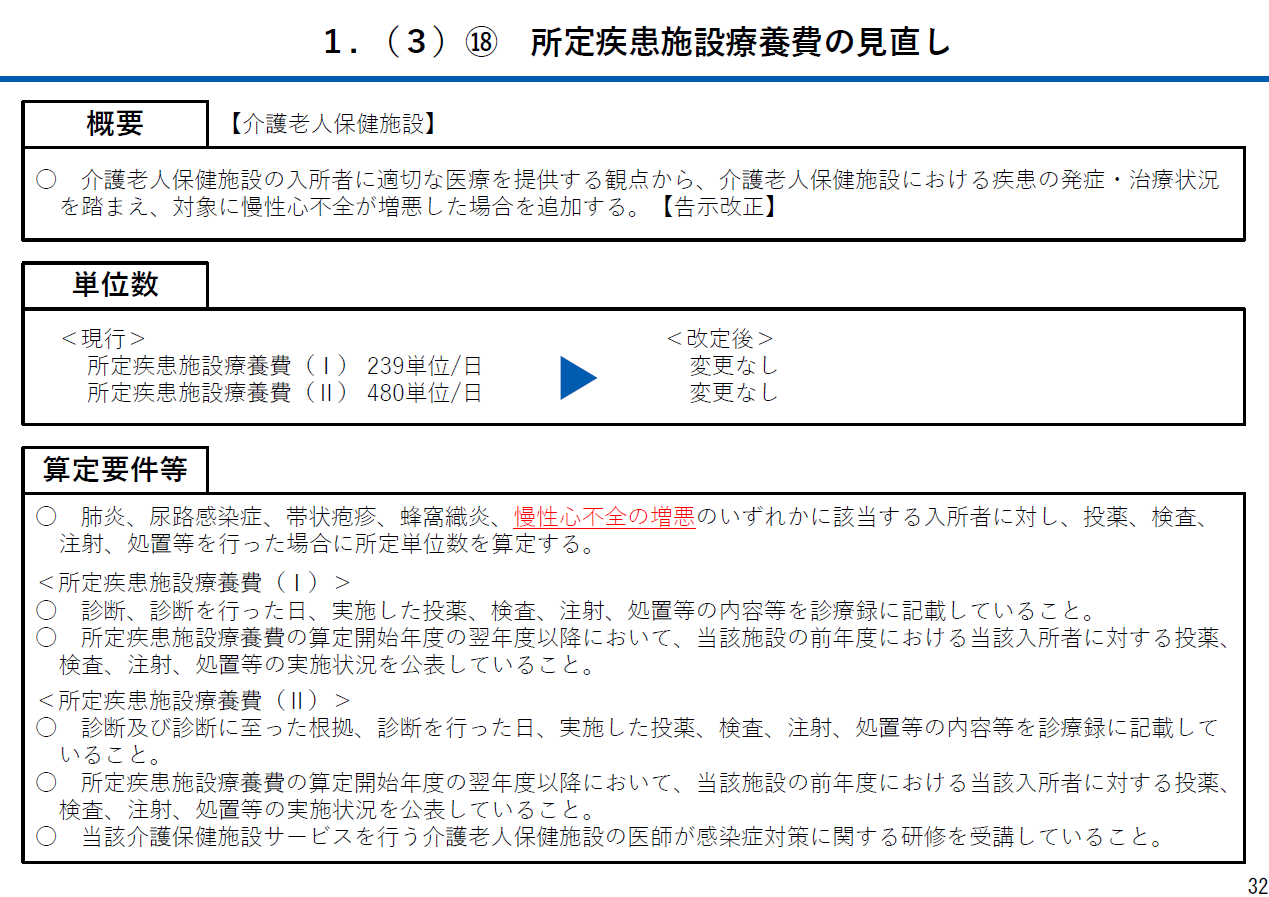

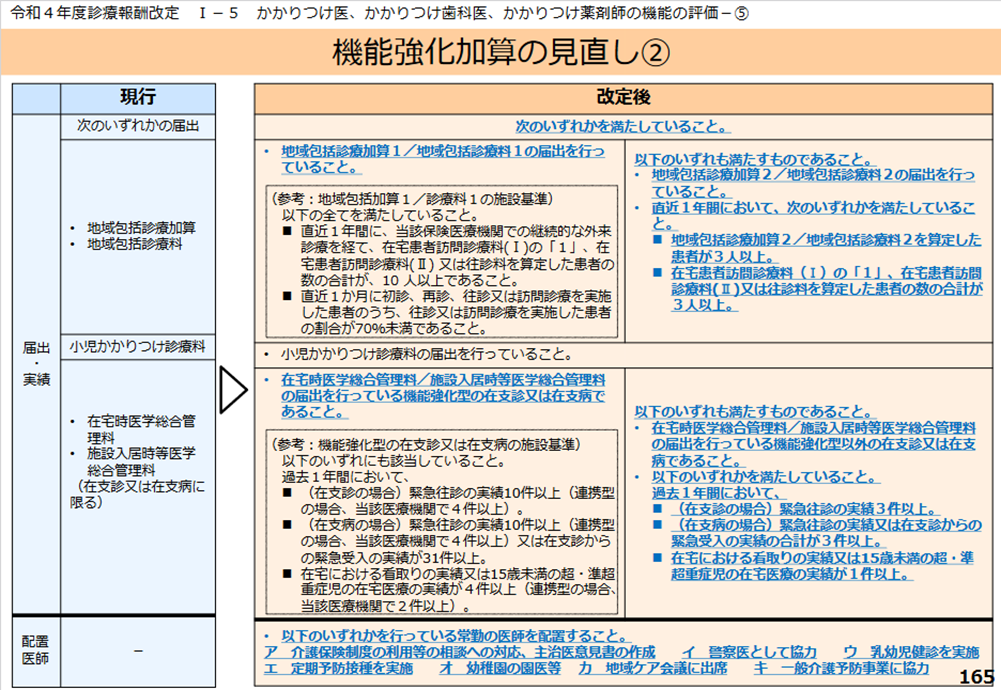

図2 機能強化加算の見直し内容

図2 機能強化加算の見直し内容