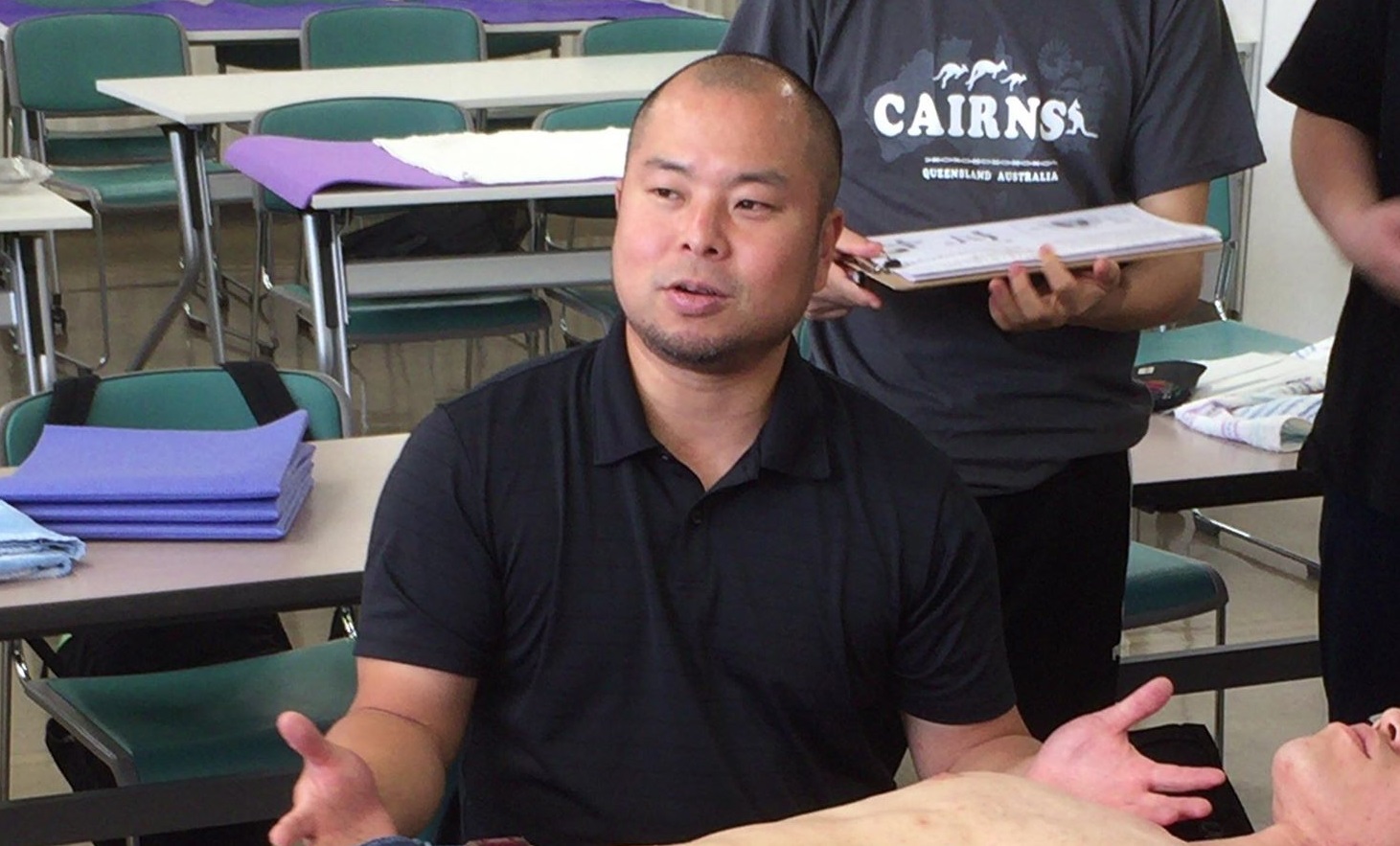

2020年1月24日(金)に岐阜県理学療法士協会主催のイベントにて株式会社Work Shift代表取締役 高木綾一がセラピスト向けのキャリアデザインセミナーの講師を担当いたしました。

会場には100名近くの参加者をいただきました。

このセミナーでは

セラピストになぜキャリアデザインが必要であるのか?

キャリアデザインの原理原則

キャリアデザインの実践方法

などを実例を交えながらご解説をさせていただきました。

このセミナーが終わった後には多くの参加者よりセミナーに関する感想やキャリアに関する悩みのメールをいただきました。

また、セミナーに参加した現在、高校生の方からもメールをいただきました。

この高校生は今年4月より大学に進学し理学療法を専攻するとのことで、大学に入学する前に心構えを知りたかったとのことでした。

とてつもなく意識の高い高校生がいると感心いたしました。

本セミナーを通じてセラピストのキャリアデザインは喫緊の課題であることを改め認識いたしました。

今後も、キャリアデザインに関する良質なコンテンツを提供できるよう精進してまいります。

キャリアデザインや組織マネジメントに関するセミナー講師の依頼は随時受け付けております。

弊社ホームページよりお気軽にお問い合わせください。

株式会社WorkShift 代表取締役

あずま整形外科リハビリテーションクリニック

国家資格キャリアコンサルタント

リハビリテーション部門コンサルタント

医療・介護コンサルタント

理学療法士

認定理学療法士(管理・運営)(脳卒中)

呼吸療法認定士

修士(学術/MA)(経営管理学/MBA)

関西医療大学保健医療学部 客員准教授