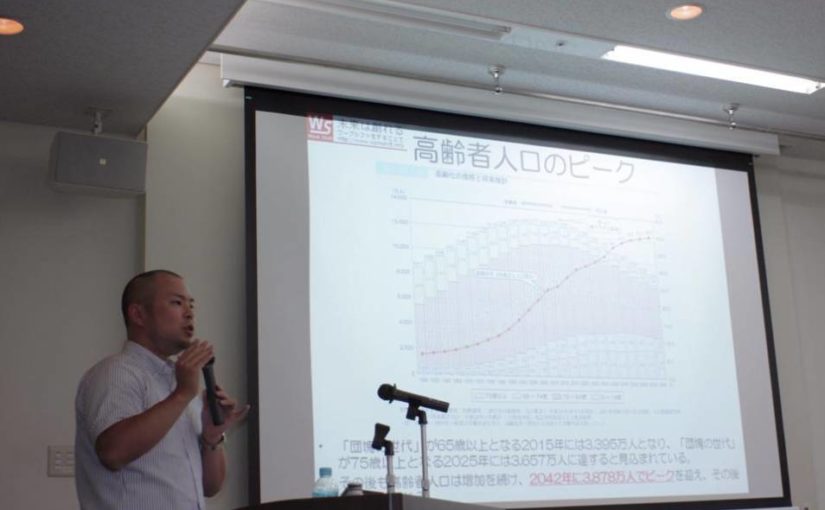

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の業界は大きなパラダイムシフトを迎えている。

医療から介護への流れ 、そして、自費リハビリテーションや自費ヘルスケアという新しい分野の誕生。

また、近い将来、発展するAI、ロボット、ITを用いたリハビリテーション関連サービス これらの時代の変化は、セラピストの働き方へ大きな変革を与える。

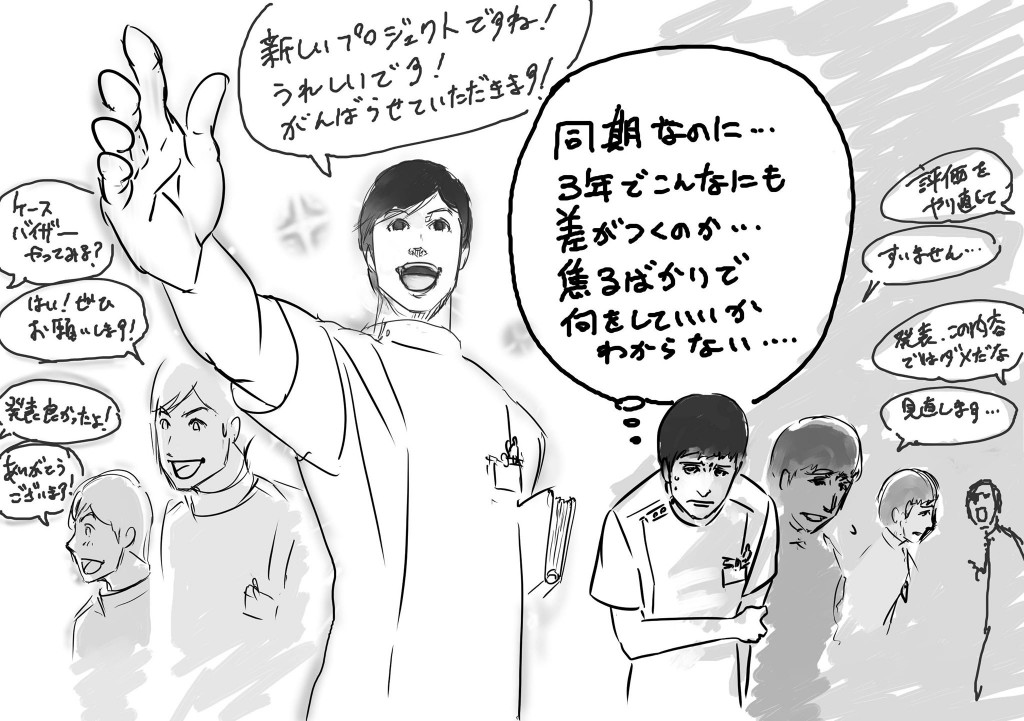

しかし、残念ながらセラピストの働き方に対する教育は不十分ではない。

養成校では従前どおりの医療モデルを中心とした教育が行われ、医療機関では一日18単位を算定することに重きが置かれている。

また、職場で新しい取り組みをしている人は「変わっている人」と思われる風潮がある。

セラピストの働き方が変わる風土の醸成には程遠いと言ってよい。

しかし、残念ながら今のまま何もせず働いていると、大きな時代の変化が生じたときに自分の知識や技術がその時代には使えないものとなり、自身の仕事人生が暗転する可能性が高くなる。

既定路線の上を歩けば歩くほど、綱渡りとなるのが今の日本の社会情勢である。

今のセラピストに最も必要なのは危機感である。

危機感はあらゆる行動の源泉になる。

危機感への感度が低いことはこれからの時代は致命傷になる。

あなたの危機感はどれほどであるか?

今、改めて考えてみてほしい。

執筆者 高木綾一  株式会社WorkShift 代表取締役

株式会社WorkShift 代表取締役

国家資格キャリアコンサルタント

リハビリテーション部門コンサルタント

医療・介護コンサルタント

理学療法士 認定理学療法士(管理・運営)(脳卒中)

呼吸療法認定士 修士(学術)

関西医療大学保健医療学部 助教

関西学院大学大学院 経営戦略研究科

(イラストの無断転載禁止)

(イラストの無断転載禁止)

(無断転載禁止)

(無断転載禁止)