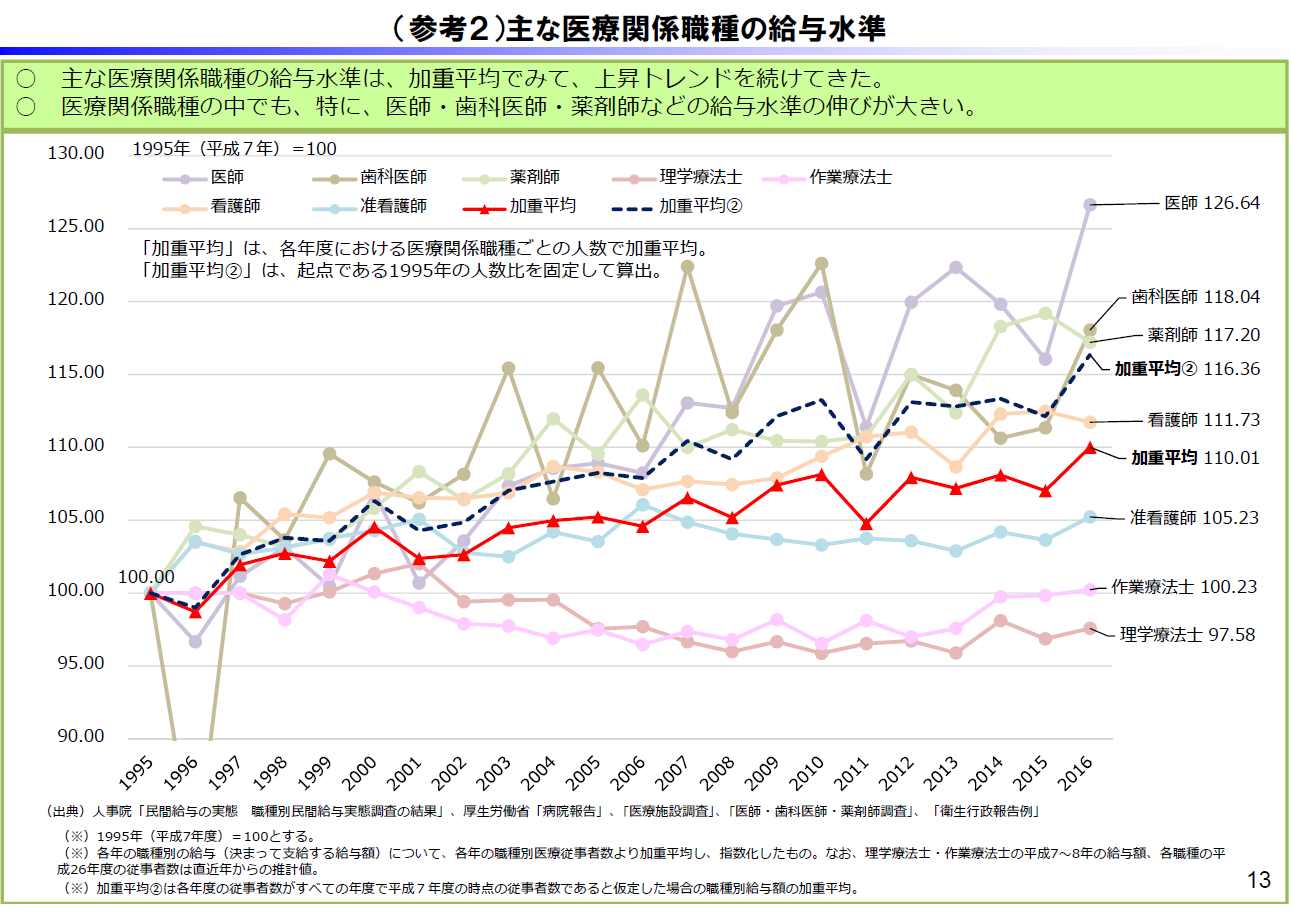

1995年から2016年までの約20年間、理学療法士、作業療法士の給与水準は全く上がっていない(下図)。

理学療法士に至っては2.42%のダウンである。

医師、歯科医師、薬剤師、看護師の給与水準が軒並み上昇する中、理学療法士・作業療法士の冷遇は顕著である。

給与水準は、各職種の需要と供給や診療報酬、介護報酬により決定されることから、理学療法士、作業療法士の社会的立場は決して高いものではないことが明白である。

しかし、理学療法士、作業療法士は、「自らが給与水準が上がりにくい職種」であることの認識が乏しい。

認識の乏しさは危機感の低下を招く。

危機感のない人間には必ずと言っていいほど「ゆでがえる現象」が認められる。

ゆでガエル現象

環境の変化には気がつきにくく、何もしないでぼーっと過ごすことで最終的に致命的な状況に至る

危機感がなければ、当然、何もしないでぼーっと過ごす時間が増える。

その間にも、社会はどんどん変化していく。

気づいたら、社会から評価されないという致命的な状況に至る。

地域包括ケアシステムの導入

在宅リハビリテーションの推進

AIやロボットテクノロジーの進展

労働人口減少

など、社会環境の変化はどんどん進む。

いま、理学療法士、作業療法士はちゃんと自分たちの置かれている状況を真正面から受け止め、ポジティブな危機感をいただくべきである。

執筆者 高木綾一  株式会社WorkShift 代表取締役

株式会社WorkShift 代表取締役

国家資格キャリアコンサルタント

リハビリテーション部門コンサルタント

医療・介護コンサルタント

理学療法士 認定理学療法士(管理・運営)(脳卒中)

呼吸療法認定士 修士(学術)

関西医療大学保健医療学部 助教

関西学院大学大学院 経営戦略研究科

(無断転載禁止)

(無断転載禁止)