第1回 理学療法士・作業療法士需給分科会が2016年4月22日に開催された。

一般社団法人日本作業療法士協会と公益社団法人日本理学療法士会から、「作業療法士・理学療法士に関する現状」に関する資料の配布と説明が行われた。

説明においては作業療法士・理学療法士の養成校、人数、組織加入率、国家試験合格率などが報告された。

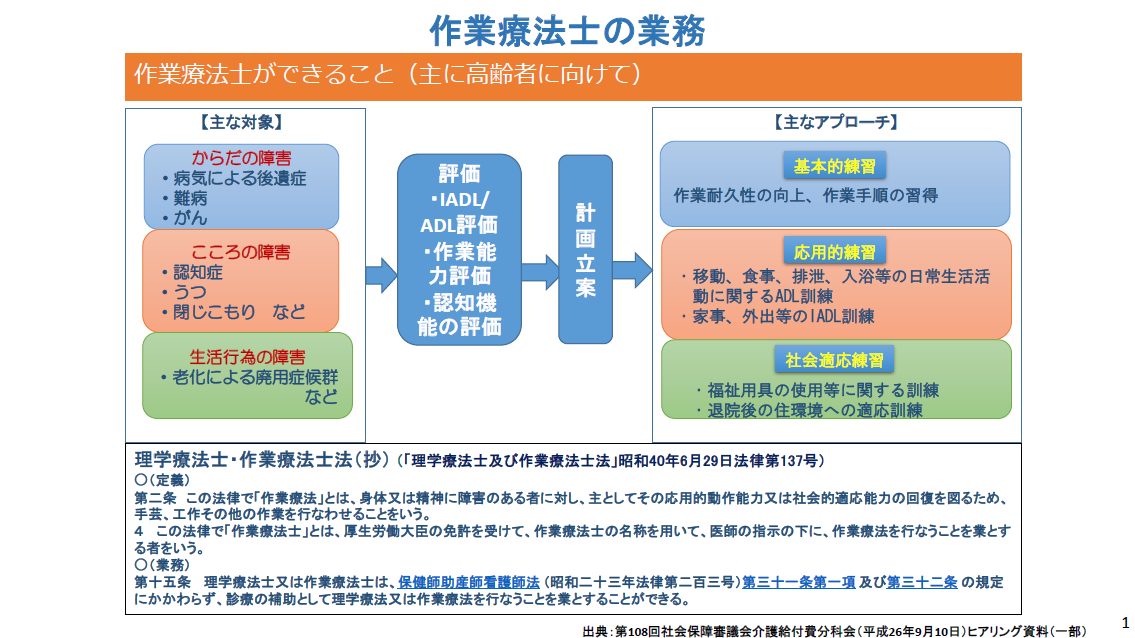

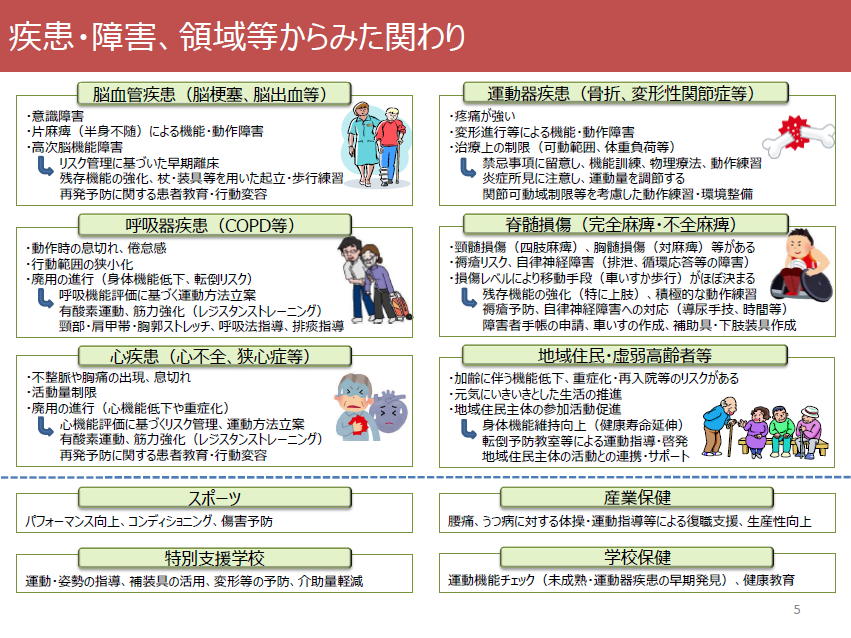

その中でも、作業療法士・理学療法士の業務に関する内容は興味深いものである(図1・図2)。

作用療法士の業務内容の対象は、「からだの障害」・「こころの障害」・「生活行為の障害」となっている。

理学療法士の業務内容の対象は、「脳血管疾患」・「運動器疾患」・「呼吸器疾患」・「脊髄損傷」・「心疾患」・「地域住民・虚弱高齢者」・「スポーツ」・「産業保健」・「特別支援学校」・「学校保健」となっている。

この図からは、作業療法士より理学療法士の方が、業務の対象範囲を広く捉えている。

理学療法士の人数が作業療法士より2倍近く多いことから、公益社団法人日本理学療法士協会の新しいマーケットの開拓への強い意識が感じられる。

しかし、産業保健、学校保健、特別支援学校などの領域は、理学療法士の業務として確立・成熟しておらず、サービス向上の余地はかなり残されている。

また、地域住民・虚弱高齢者への関わりは、今のところ行政が主体の「総合事業」が多く、民間企業によるサービスの発展も期待される。

作業療法士・理学療法士の過剰供給が懸念されている中、作業療法士・理学療法士の新たな活動の場を創出することは極めて重要である。

今後、作業療法士・理学療法士の価値を向上し、雇用を守っていくためには、一般社団法人作業療法士会や公益社団法人理学療法士会だけなく、現場で働く作業療法士、理学療法士が自らの市場を開拓していく努力が必要である。

既存の市場においても、まだまだ作業療法士・理学療法士が活躍できる場はあり、潜在市場に目を向ければさらに可能性はある。

その可能性を感じる最前線にいるのは現場の作業療法士・理学療法士である。

作業療法士・理学療法士のほとんどが公的保険を取り合う事業所で働いているため、保険外事業や新しいビジネスの創出には興味がないのが現状である。

しかし、新たな社会貢献やビジネスのヒントは最前線の現場にしかない。

今こそ、理学療法士・作業療法士は専門性を活かしたフロンティアスピリッツを持つべきである。