理学療法士・作業療法士の臨床実習指導者の要件は以下のように定められている。

実習指導者は、理学療法、作業療法に関し相当の経験を有する理学療法士、作業療法士とし、免許を受けた後5年以上業務に従事した者であり、かつ、厚生労働省が指定した臨床実習指導者講習会等を修了した者とする。

現在、臨床実習指導者を担当する場合は、臨床実習指導者講習会を修了しなければならない。

臨床実習指導者講習会では、実習に必要な各種要素(教育論、人間関係論、コンプライアンス、ハラスメント、治療プログラム、学生評価)について座学で学ぶ。

確かに、これらの各種要素は学生教育に有益なものであり、臨床実習指導者講習会は一定の効果があると考えられる。

しかし、臨床実習指導者講習会を受ければ臨床実習指導者として一人前と言えるわけではない。

特に学生は、臨床実習指導者の人間性を評価する傾向がある。

知識や技術がどれだけ長けていても、人間性に問題がある場合は臨床実習指導者として尊敬されず、ひいては理学療法士や作業療法士の魅力の低下にもつながる。

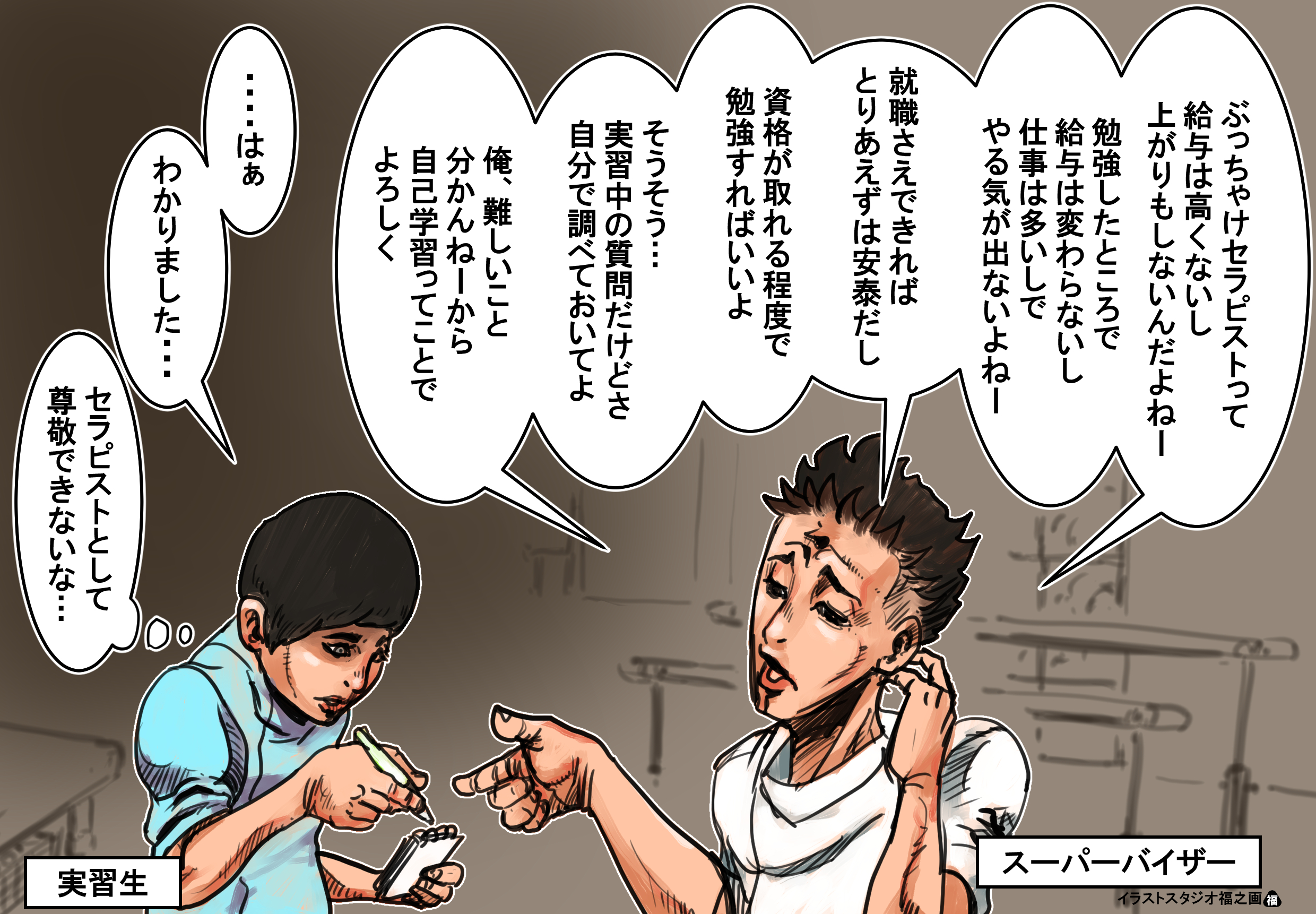

臨床実習指導者が否定的な言葉を学生にすることがあるが、これは最悪のケースである。

臨床実習指導者は理学療法や作業療法の専門性を伝授する立場ではあるが、一方でこれからのリハビリテーション業界を支える学生に理学療法士・作業療法士の魅力や可能性を伝える立場でもある。

つまり、臨床実習指導者は学生と接することで、学生の将来の仕事へのモチベーション向上やキャリアビジョンの構築に寄与する役割もあると言える。

理学療法士・作業療法士の過剰供給時代になり、給与面という物質的な欲を満たせる環境が少なくなる社会だからこそ、やりがいや生きがいなどの精神的な要素を学生に伝える必要がある。

臨床実習指導者はぜひ、リハビリテーション業界の魅力や理学療法士・作業療法士の可能性を語れるようになって欲しい。

投稿者

高木綾一

株式会社WorkShift 代表取締役

国家資格キャリアコンサルタント

リハビリテーション部門コンサルタント

医療・介護コンサルタント

理学療法士

認定理学療法士(管理・運営)

呼吸療法認定士

修士(学術・経営管理学)

関西医療大学保健医療学部 客員准教授

イラスト提供

福山真樹

メディカルアナトミーイラストレーター

医療・介護等の現場を、医療職種の胸の内まで分かりやすくイラストで伝える。

臨床で勤務する理学療法士だからこそ描ける作品を医療関係者等へ提供し、書籍・学会・福祉機器紹介PV等、様々な場面で用いられている。

福之画

https://fukunoe.com/

リハアート

https://workshift-online.com/rehaart/