PT・OT・STの有資格者は、2016年時点で25万人に届こうとしている。

業界の平均年齢も若く、20代から30代のセラピストが突出して多い業界である。

したがって、現場経験の少ないセラピストが働いている医療機関や介護事業所も多い。

よって、社内研修会を通じて、若手セラピストをいち早く一人前のセラピストにすることが組織運営において極めて重要であり、日々、全国津々浦々のリハビリテーション部門では、様々な研修が行われている。

おそらく、どの部門より研修を行っているのではないだろうか。

一方、医療保険・介護保険の双方においてリハビリテーションの効果判定がシビアに求められるようになっている。

アウトカムを出すことができなければ、医療保険や介護保険収入が減少し、組織運営が存続の危機に直面する時代である。

厚生労働省は、地域包括ケアシステムの推進や要介護度を軽減させるためにリハビリテーションが必要と考えており、今後はより急性期、回復期、生活期においてアウトカム評価を導入していく。

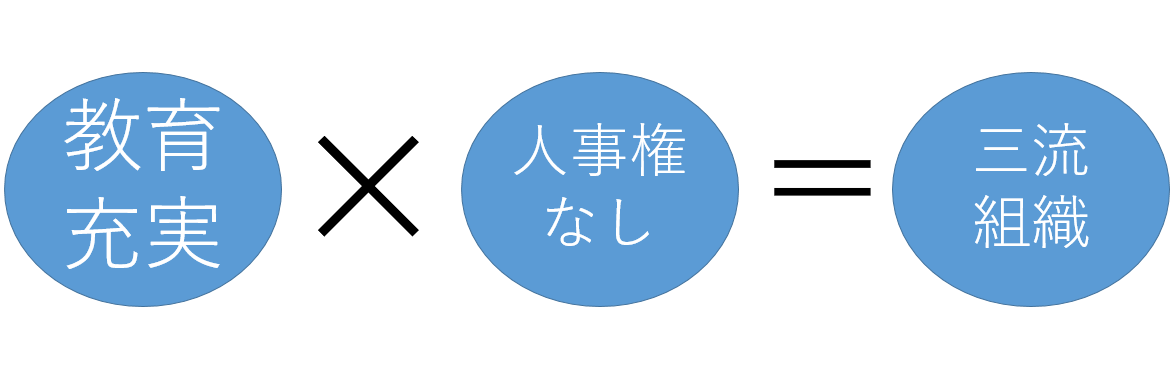

筆者がリハビリテーション部門コンサルティングをしている中で、よく遭遇する現象がある。

それは、「社内研修が行われているが、求められているリハビリテーションのアウトカムの改善に寄与する研修や取り組みが行われている医療機関や介護事業所は稀有である」ということである。

1)整形外科中心の回復期リハビリテーション病院なのに、脳卒中の研修会が圧倒的多数を占める

2)在宅復帰を強化している療養病院や老人保健施設なのに、家屋評価、基本動作の評価や治療の研修会が少なく、痛みを取る○○テクニックや○○手技などの汎用性の低い内容の研修会が多い

などの状況に陥っている医療機関や介護事業所は多い。

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は学ぶことに貪欲な人が多い。

しかし、学ぶべき内容を間違えてしまうと、勤め先の業績改善に寄与する力を持つことはできない。

特に、研修会の開催が目的化している医療機関や介護事業所は要注意である。

研修会は手段であり、目的ではない。

良好なリハビリテーションのアウトカム達成が目的であり、研修会はその手段の一つである。

セラピスト自身の興味だけで行う研修やなんの意図もない研修会は、開催しないほうがマシである。

ましてや、勤め先から給与が発生している業務時間中に開催されている研修会は、医療機関や介護事業所の発展に寄与する内容でなければ、道義的に大きな問題である。

みなさんの職場には意味のない研修会はないだろうか?