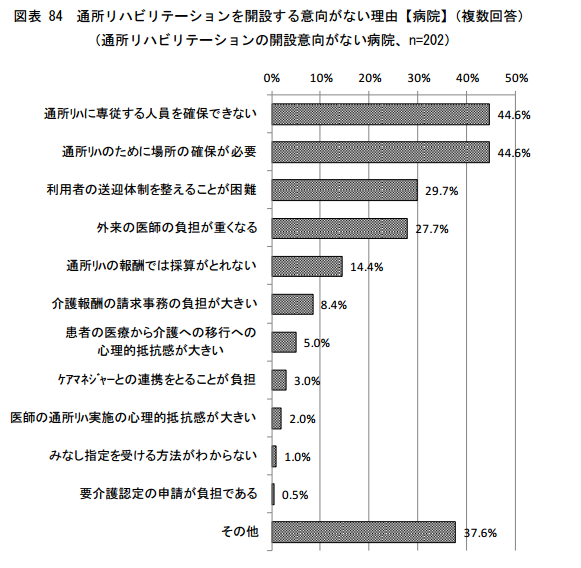

2016年4月27日に開催された中央社会保険医療協議会にて、「平成26年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(平成27年度調査)の 本報告案について」が報告された。

その中で、「通所リハビリテーションを開設する意向がない理由」に関して報告がなされた。

人員を確保することができない

場所の確保が必要である

送迎体制を整えるのが困難

など・・・・たくさんの理由が列挙されている。

しかし、これらの理由は本当に「理由」であるか?

ここに記載されいている内容はすべて、通所リハビリを開設するために必要な手段である。

手段は目的を達成するために必要なものであり、多くの手段はマネジメントの手法により解決できる。

人員を確保できなければ、人材獲得のマーケティングを行えば良いし、

場所を確保できなければ、必死で不動産に関する情報を集めればよい。

病院や診療所の院長、経営幹部と話をしていると、そもそも通所リハビリがどのようなものであるかを理解していないことが圧倒的に多い。

通所リハビリは儲かる→だったら、やってみよう→え、開設するのは意外に大変じゃん→しかも、運営には結構手間と費用が掛かるんだね→通所リハビリの開設はやめておこう

という展開に陥る病院や診療所が非常に多い。

通所リハビリの運営がうまくいっているところは、通所リハビリの社会的意義や地域リハビリテーションへの情熱や理念が明確にしている。

理念を実現するために必要な手段には、全力を尽くすことができる組織だからこそ、様々な問題を解決することができる。

誤解を恐れずに言うと、通所リハビリ、通所介護、訪問リハビリは、あくまで外来診療、入院診療の本体事業とは別の副業事業として考えている医療機関が多いのではないだろうか?

「外来医師の負担が大きくなる」という理由が挙げられているが、この理由は理由になっていない。

通所リハビリを開設する理念があるなら、人材の問題は解決しなければならない。

副業の感覚で捉えているから、人材を増やさずに儲けたいという気持ちが芽生えるのだ。

副業感覚で通所リハビリをとらえている以上

通所リハビリが開設できない

通所リハビリの運営がうまくいっていない

という状況は打開できない。