介護保険制度の見直しに関する意見(素案)の「介護予防・健康づくりの推進」を見てみよう。

上段 文書中の文書

下段 高木綾一の分析・解釈

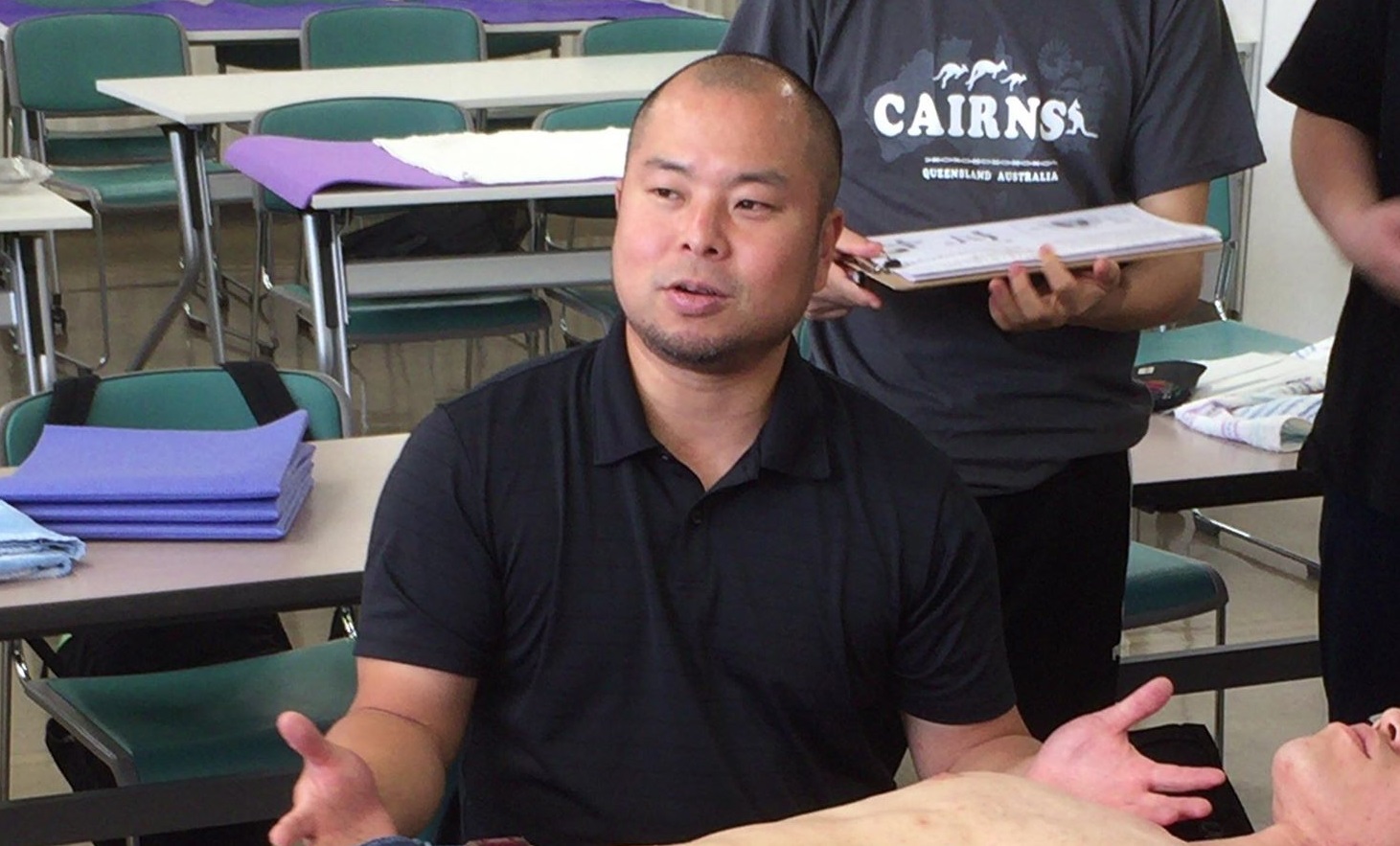

機能回復訓練などの高齢者本人へのアプローチではなく、地域づくりなどの本人を取り巻く環境へのアプローチを含めたバランスの取れた取り組みを行うため総合事業の中に「一般介護予防事業」が創設された。

→国は高齢者の活動・参加を促す環境整備に対して問題意識を高く持っている。今後、要支援・要介護者ではなく地域住民全体が集う場所が推進されていく可能性が高い。

「全世代型社会保障」を実現していくためには、高齢者をはじめとする意欲のある方々が社会で役割を持って活躍できるよう、多様な就労・社会参加ができる環境整備を進める ことが 必要 である

→労働力低下を補填するために高齢者の労働を推奨している。定年は延長され、就労そのものが参加としての位置づけになってくる。そのためには、疾患予防や廃用症候群の予防が極めて重要であることから理学療法士・作業療法士・言語聴覚士には予防領域での活躍のフィールドが広がっていくことが示唆される。

以上のように、介護予防は新しいステージに移行している。

一般高齢者の健康増進および就労支援のための疾病予防へに理学療法士・作業療法士・言語聴覚士のシフトが求められるようになる。

2019年12月16日社会保障審議介護保険部会(第 88 回)の資料

株式会社WorkShift 代表取締役

あずま整形外科リハビリテーションクリニック

国家資格キャリアコンサルタント

リハビリテーション部門コンサルタント

医療・介護コンサルタント

理学療法士

認定理学療法士(管理・運営)(脳卒中)

呼吸療法認定士

修士(学術/MA)(経営管理学/MBA)

関西医療大学保健医療学部 客員准教授