2015年度介護報酬改定では、通所リハビリテーションにおける心身機能・活動・参加のアプローチが注目された。

また、2016年度診療報酬改定では、要介護保険被保険者の維持期リハビリテーションの通所リハビリテーションへの強い誘導策が導入された。

2018年度診療報酬・介護報酬のダブル改定では、通所リハビリテーションと通所介護の役割や機能が明確化され、通所リハビリテーションの在り方は大きく変化が求められる。

しかし、介護保険法により「通所リハビリテーション」とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、介護老人保健施設、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うこと、と定められている。

通所リハビリテーションは、理学療法、作業療法を提供する施設であると明確に定義されているのである。

理学療法は基本的動作能力の改善

作業療法は応用的動作能力の改善

を医学的・科学的に行うものである。

よって、介護保険法により、通所リハビリテーションは、基本的動作能力や応用的動作能力を医学的・科学的に改善する施設であると定義されていると言える。

しかし、実際の通所リハビリテーションでは

1)セラピストの数が足りず十分な個別リハビリテーションが提供できない

2)動作分析に基づかない運動療法が漫然と繰り返されている

3)アルバイトのセラピストを中心に個別リハビリテーションや自主トレーニングの指導を行っているため、施設としての理念や方向性を共有できない

4)通所リハビリテーションを副業的な立ち位置で経営している医療機関が多く、打算的な経営をしている

などの問題が横行している。

よって、介護保険法が定義する通所リハビリテーションの姿には到底なっていない。

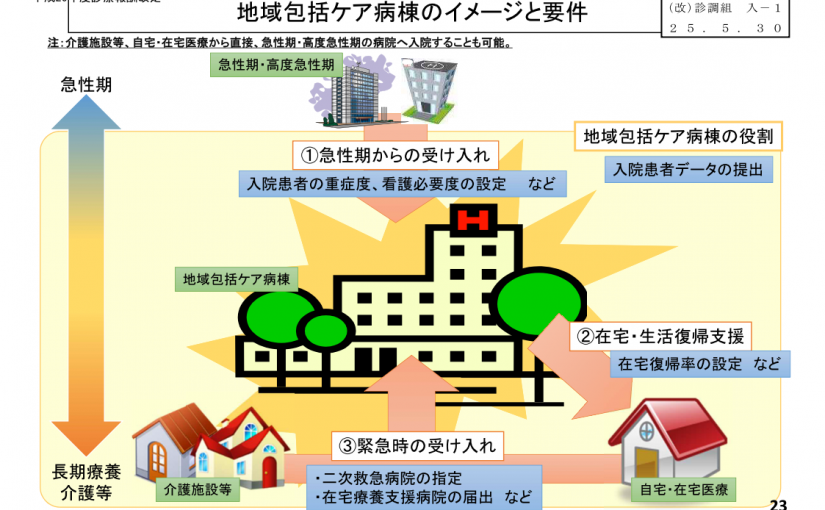

通所リハビリテーションは、今後、急増していく要介護被保険者に対する本格的なリハビリテーション施設としての役割が期待される。

したがって、今後の通所リハビリテーションでは、介護保険法の定義に原点回帰が必要であり、基本動作が診れる理学療法士、応用的動作が診れる作業療法士が活躍が重要である。

なんとなく、活動を促す

なんとなく、参加を促す

のではなく

機能をあげて活動と参加を改善させる

活動と参加を通じて機能を改善させる

こんな視点をもつ理学療法士・作業療法士がいる通所リハビリテーションは国が求める心身機能・活動・参加にバランスよく働きかけることができる施設になるだろう。