2016年度診療報酬個別改定が明らかになった。

リハビリテーション分野で注目されていた項目の一つに、維持期リハビリテーションがあげられる。

今回、介護保険被保険者の維持期リハビリテーションに関しては、極めて厳しい経済的誘導が行われた。

1)介護保険被保険者で月13単位の維持期リハビリテーションを受けた時点で、一回目のプライスダウン

2)当該医療機関で通所リハビリテーション・訪問リハビリテーションを行っていなければ、二回目のプライダウン

3)新設される目標設定等支援・管理料を算定しない場合、三回目のプライスダウン

厚生労働省は3段階のプライスダウンで、事実上、医療保険を用いた介護保険被保険者の維持期リハビリテーションを廃止する算段である。

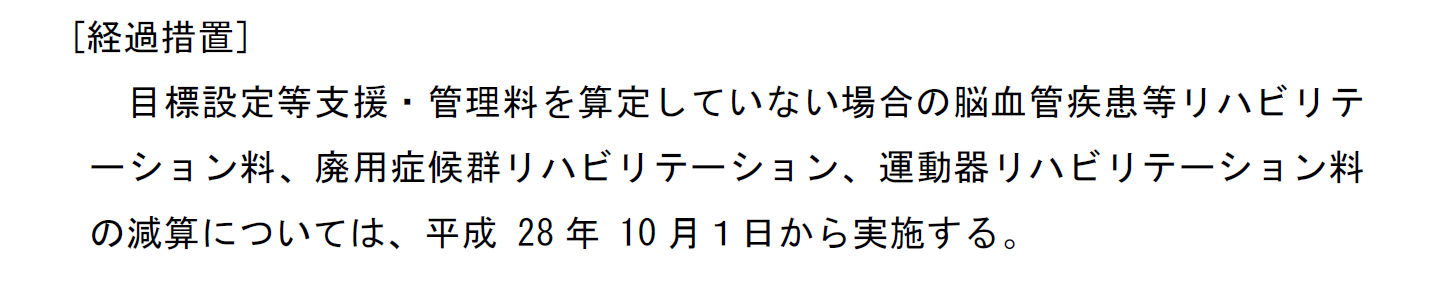

また、目標設定等支援・管理料の減算が免除される経過措置期間が明らかになった。

2016年10月1日から目標設定等支援・管理料を過去に算定していなければ、上記した三回目のプライスダウンが発動されることになる。

すなわち、介護保険被保険者の維持期リハビリテーションを生業の一部としていた医療機関においては、2016年9月末までに、医療保険を用いた介護保険被保険者の維持期リハビリテーションを終了し、介護保険を用いた維持期リハビリテーションを提供するといった事業運営の変更が必要な状況となった。

しかし、通所リハビリテーションンは建物や所定の人員が必要となり、多額の経費が必要となることから多くの医療機関は、訪問リハビリテーション事業所の設立を目指すと考えられる。

2016年9月末までに訪問リハビリテーション事業所が急増する可能性が高まった。

地域によっては、訪問リハビリテーションのマーケットが大きく変化するだろう。