地域包括ケアシステムが導入されて久しい。

地域包括ケアシステムの基本理念の一つとして「最後まで住んでいる地域で生きる」というものがある。

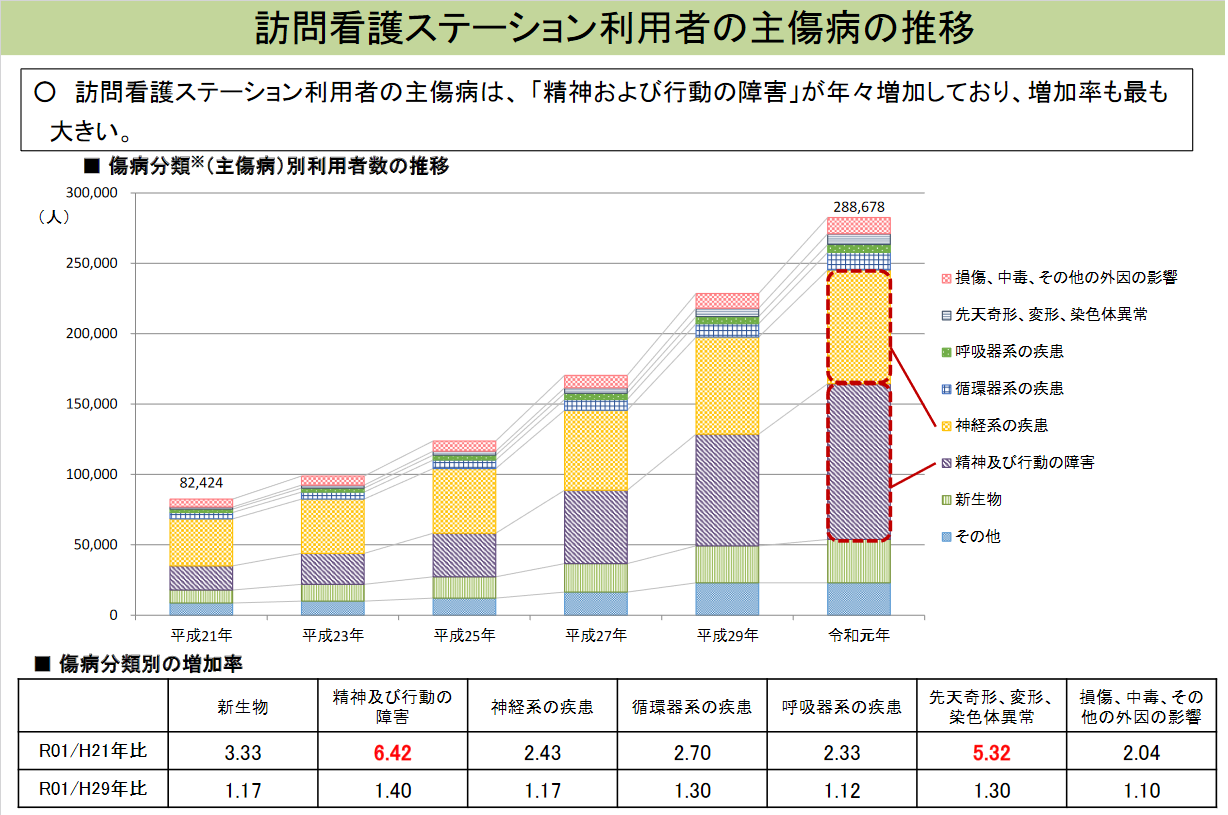

そのため、利用者を取り囲む事業者は利用者の状況が急性増悪や感染症などで変化した場合、事業者間で連携し、利用者の不利益が最小限になるように努力しなければならない。

そのため、医療や介護においては地域連携という概念の浸透が急速に浸透した。

しかし、新型コロナウイルスが蔓延してからは新しい形の介護事業を必要となってきた。

それは、一つの企業体が多機能な事業所をいくつも経営する多機能拠点集中サービスである。

多機能の拠点があるために、利用者の急性増悪や感染症に罹患した場合、適切なサービスに変更を行うことができる。

例えば、通所介護で感染症に罹患した患者が生じた場合、速やかに訪問看護や訪問介護のサービスに変更し、利用者の状態安定化と通所介護での感染予防を図ることができる。

また、介護、看護、リハビリ職種への人材不足への対応策としても有効である。

職員の急な休みやシフト変更などが生じた場合、他の事業所からの人材の支援を受けることができる。

ただし、この方法を実施するためには次のような要件が必要である。

1)複数の事業所を運営できる資金が確保されている

2)複数の事業所のマネジメントができる人材が確保されている

3)同一グループとして利用者を支援するという理念が浸透している

これらの要件を満たすことなく、多角経営に踏み切るのはハイリスクである。

資金力のある法人が多角経営に踏み切ったがその数年後に廃業に至ったと言う事例は多い。

廃業の原因は、マネジメントができる人材不足、理念の非浸透である。

一方で新型コロナウイルスのような新興感染症はいつ生じるかわからない。

そのために、多角経営を見据えることが重要な時代になったと言える。

株式会社WorkShift 代表取締役

国家資格キャリアコンサルタント

リハビリテーション部門コンサルタント

医療・介護コンサルタント

理学療法士

認定理学療法士(管理・運営)

呼吸療法認定士

修士(学術/MA)(経営管理学/MBA)

関西医療大学保健医療学部 客員准教授