キャリアコンサルティングを行っていると様々な人と出会う。

その中でも、キャリアコンサルタントの私が驚くほどの知識と経験を持つ人がいる。

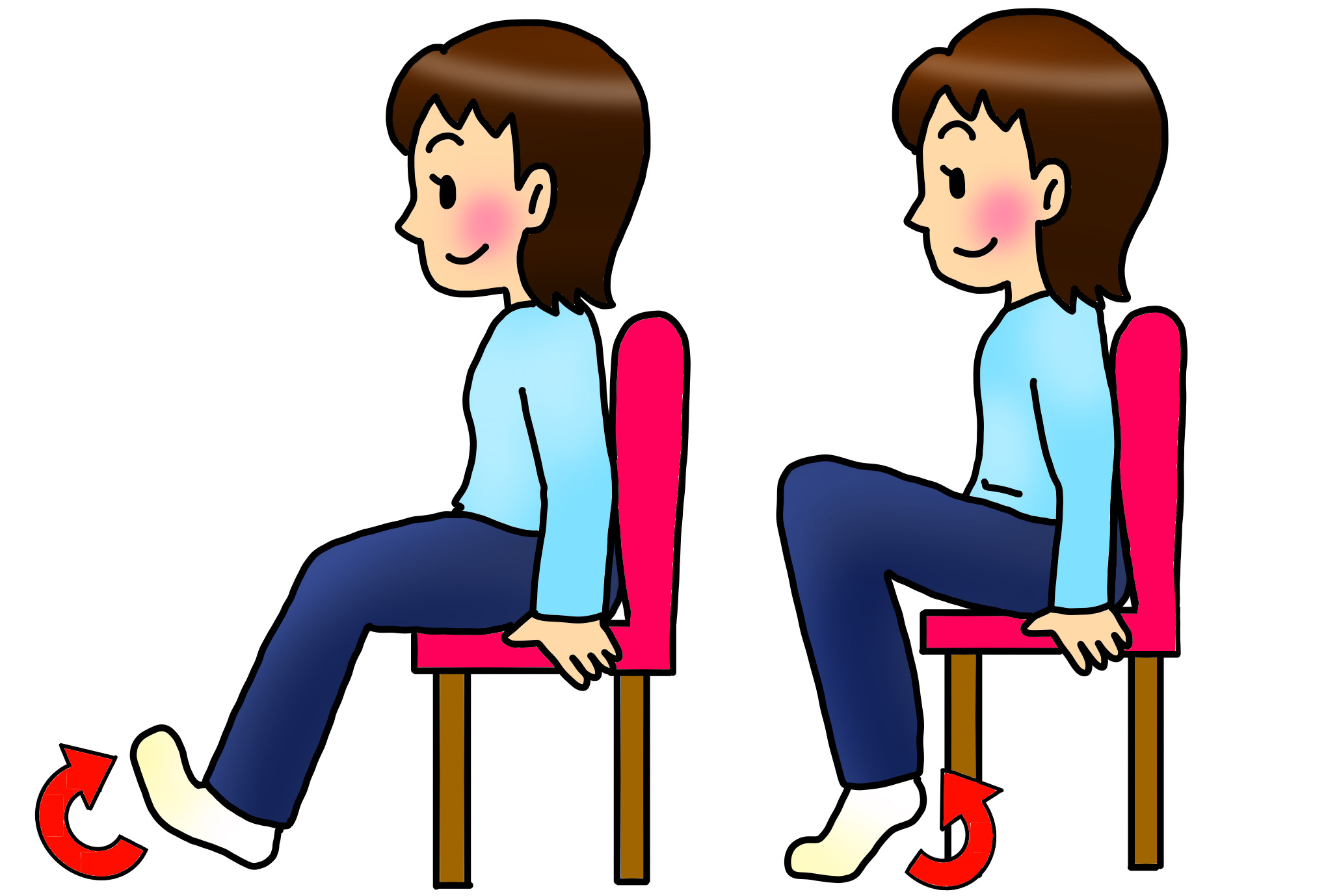

リハビリテーション分野における知識や経験値が素晴らしく、その実績があればどこにでも引っ張りだこになれる人である。

しかし、残念ながら、実際には引っ張りだこになるどころか、転職活動もままならない状況である。

それはなぜか?

知識や経験を具体的な形にしていないため、取引相手に自身をマーケティングすることが難しいためである。

学会発表

論文発表

学位取得

研修会講師

プロジェクト成果

ブログやSNSによる情報発信

などが乏しいため素晴らしい知識や経験を可視化できないのである。

採用担当者は、リハビリテーション分野の専門的知識は持ち合わせていないため、面接で求職者の話を聞いてもその人の実力を推し量ることが難しい。

よって、実力を簡単に確認することができる「形」が重要性を増す。

知識や経験が宝の持ち腐れにならないためには、それらを活かして得たアウトカムを明確にする働き方が重要である。

そして、転職とはマーケティングであるということを理解することも重要である。

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が資格だけを振りかざせば高待遇で転職ができる時代は完全に終焉している。

採用者という取引相手に自分を購入してもらえるだけの材料を作る必要性が高い時代になったと肝に銘じるべきである。

株式会社WorkShift 代表取締役

茂澤メディカルクリニック

たでいけ至福の園

国家資格キャリアコンサルタント

リハビリテーション部門コンサルタント

医療・介護コンサルタント

理学療法士

認定理学療法士(管理・運営)

呼吸療法認定士

修士(学術/MA)(経営管理学/MBA)

関西医療大学 客員准教授